越刷越焦虑?新媒体时代,阅读才是对抗空虚的终极武器!

“当10亿人沉迷于15秒的短视频狂欢,阅读是否已成‘过气古董’?”这是我在裕华区图书阅览中心做主题分享时,抛出的第一个问题。答案,或许藏在每一个放下手机、翻开书页的瞬间里。

5月9日,裕华区委网信办组织开展以“凝聚网络力量 V看魅力裕华”为主题的采风活动,邀请多位网络大V、自媒体代表前往裕华区图书阅览中心进行参观体验。我既惊叹于图书AI数字人的便捷,又感慨于漂流书屋的深入城市肌理,同时更加坚信,阅读才是对抗空虚的终极武器!

01

文化自信源于优质阅读

早在六七年前,我就把“文化自信源于优质阅读”这句话放在了公众号“新媒体运营”里,既是宣传语,又是座右铭。

如今,这句话还在,只是从文章结尾拿到了开头,更加醒目了。

之所以这样做,就是要不断提醒自己,文章必须做到原创、优质、规范,这样才能对得起受众。同时,我也希望读者能有所收获,从而提升文化自信。

文化自信,是对中华优秀传统文化的认同和继承,是一切自信的前提。它是基础,是根本。没文化的自信,是盲目自信,是夜郎自大,走不远,也走不稳。

认同和继承的最好方式,就是阅读。“阅”和“读“分别表达了两层含义:阅是看,用眼;读是念,用口。这是一个从输入到输出的过程,中间会经过大脑,产生思考。所以阅读是由眼、脑、口组成的连贯动作,从而产生深刻记忆。

但同时还要注意,阅读的对象一定是优质内容,不是空洞的、无聊的甚至有害的。

02

读书≠阳春白雪,刷手机≠下里巴人

在2010年之前,智能手机还没有普及,移动互联网资费高企,那时的阅读更多依赖于图书、报纸、杂志。随着技术迭代和新媒体平台的涌现,人们的注意力慢慢转移,纸质媒体不再受人待见。

可能有人会觉得,现如今,读书就阳春白雪,刷手机的就下里巴人。这是片面的。阅读依然是知识传承和信息传播的必要手段,只是阅读方式随着传播介质的变化发生了变化。

原来的图书换成了电纸书,报纸换成了新闻客户端,我们可以更快捷、方便地获取信息。打字拍照是生产,点收藏是保存,点转发是传播,人人都成了总编辑。

信息的读取手段并不会因为载体而变得高贵或卑微,只能说,拥有丰富知识的人是腹有诗书气自华。所以,我们要“满腹经纶”,而不是拿一本书来装体面。

03

阅读最大的敌人是短视频

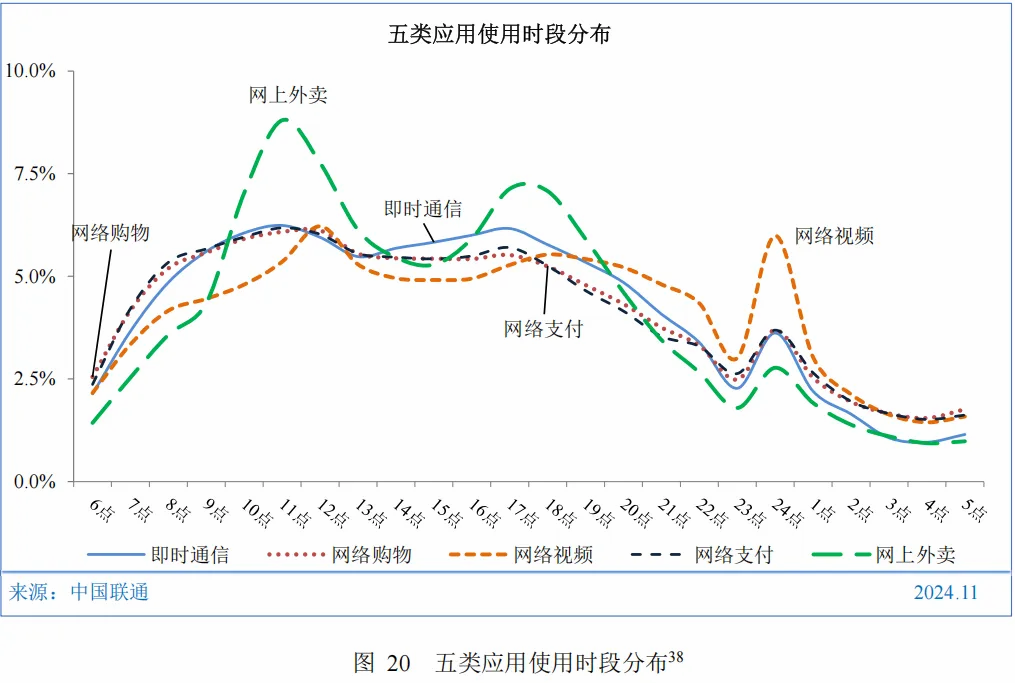

当前,阅读最大的敌人是短视频。根据最新统计,截至2024年12月,我国短视频用户规模达10.40 亿人,占网民整体的93.8%,且沉浸于短视频的时间也越来越长。假期的时候我曾经检查过一位12岁小朋友的手机,他一天观看短视频的时长竟然超过六个小时。

观看短视频,与阅读有本质区别。

首先无需思考,只是背动接收,接收对方情绪和观点的投喂。

其次,它用很短的内容,让人五秒一个高潮,十秒一个笑点,从而快速释放廉价的多巴胺,实现即时满足。

刷短视频已成为许多人逃避现实的方式。越焦虑、越空虚,就越容易沉迷其中,不愿回到真实而复杂的生活。

这种短暂愉悦,会消耗时间,占领心智,长期刷短视频可能会对认知能力造成永久的损害。

所以,喜欢刷短视频,尤其是极短视频(特指某音某手那种15秒类型的短视频)的群体本身就没有阅读习惯。

第三,二者内容上也相差甚大。大部分短视频可以胡说八道,但大部分书籍不会。

04

思考者用写作倒逼阅读

阅读会让人养成独立思考的习惯,外在表现上就是不会人云亦云。

一边是深度阅读者、思考者,他们稀少却越来越重要;另一边是短视频沉溺者,他们庞大却越来越容易被操控。

看到这里,你是否终于理解,为什么公众号的粉丝,比短视频的粉丝更值钱?

这么多年,我利用业余时间一直坚持写作,因为只有不停地写,才能倒逼我不断思考。不断思考,就能发现不足,再通过阅读补充知识,丰富自己,进而把知识转化成文章传递给更多人。

所以,回归阅读,多多思考,写写东西,让人生远离喧嚣和焦虑。有空到裕华区图书阅览中心坐坐,感受这里“爱读书、读好书、善读书”的文化氛围。还可以登录“文旅裕华”上的“元阅读”,5万册图书在线阅览,让你足不出户徜徉于书的海洋。

附:裕华区图书阅览中心简介

中心位于裕华区体育南大街356-1号裕华区商务楼四楼。目前,馆藏纸质版图书6万余册,电子图书6.1万余册,各类期刊、报纸80余种;设有大众阅览室、少儿阅览室、期刊阅览室、裕华书香讲堂、文献室、图书捐赠室、采编室、自习室、志愿者服务站等;馆内配有自助图书借还机、图书杀毒机、电子阅读机等设备;座位300余个;馆区无线网络全覆盖。中心奉行“平等、无偿、开放、普惠”的办馆理念,充分发挥公益性特点,公共文化空间均向读者免费开放。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。