一九三七年的三月二十九号晚上,老蒋在杭州摆了一桌好酒好菜,请了杨虎城来搓一顿。那晚,月亮圆得跟个银盘子似的,杭州城里头也是热闹非凡。老蒋呢,就选了这么个时候,在城里的一家馆子订了桌席,说是要请杨虎城将军过来喝两杯,聊聊天。杨虎城一来,嘿,那场面可就热闹了。老蒋亲自起身相迎,俩人一见面,那笑容就跟春天的花儿似的,灿烂得很。桌上摆满了山珍海味,俩人边吃边聊,从国家大事聊到家长里短,那气氛融洽得跟一家人似的。这一晚上啊,俩人可是喝了不少,酒过三巡,菜过五味,那话匣子也就打开了。虽然外边儿局势紧张,但在这馆子里头,俩人倒像是没事儿人一样,乐呵乐呵的,享受着这难得的宁静时光。说到底,那晚的宴席啊,不光是吃饭喝酒那么简单,更是一场政治上的“鸿门宴”。不过呢,咱老百姓可不管那么多,只知道那晚的杭州城里,有两个大人物坐在一起,吃了顿挺热闹的饭。

“嘿,委员长,身子骨儿硬朗多了吧?”

杨虎城一屁股坐下,就笑眯眯地打起招呼来。蒋介石摆了摆手,说道:“哎,别客气啦!”

腰疼嘛,慢慢就不咋疼了,没啥大不了的。我这人对身上的那点小折磨,那可是相当能扛得住,跟个铁打的似的。

嘿,您瞧,咱俩正聊得热乎,跟亲兄弟似的,乐呵着呢。蒋介石这家伙,冷不丁话头儿一转,冒出来一句:

我一向对人挺大方,不记那些陈芝麻烂谷子的事儿,这事儿你们心里都有数,咱就不多提了。可话说回来,对手下那帮小子,我是过于放宽心了,结果这次可好,闹出这么大乱子,害得大伙儿都跟着吃了挂落儿。

蒋介石话锋一转,杨虎城心里跟明镜似的,可他愣是一动不动地坐在那儿,连个反驳的茬儿都没给。

张汉卿老跟我念叨,说他有爹的时候,他就跟着爹混;爹没了呢,他就跟我混。他还撺掇我弄个法西斯的小团伙,说什么一切听领袖的。嘿,你猜怎么着?现在这家伙,居然整出这么一档子事!你说,他这到底算哪门子的人啊?

瞧见杨虎城闷头坐在一旁,跟个闷葫芦似的,蒋介石的话风可就越来越带刺儿了,还拐弯抹角扯上了张学良:

他要是斗不过共产党,干脆就举手投降算了。你想啊,要是连日本鬼子都打不过,那还不得乖乖向人家低头?都是一个理儿嘛!

杨虎城心里明镜似的,知道蒋介石对那西安事变的事儿憋着气呢,这不,正好逮着机会,得给他点颜色瞧瞧,让他瞧瞧谁的拳头硬。

【一】

哎,这事儿啊,得从好几个月前唠起。

一九三六年的腊月里,蒋介石大老远跑到西安,硬逼着张学良和杨虎城去攻打陕北的红军。张学良这家伙,心里头装着国仇家恨,实在是被逼得没法儿了,一咬牙一跺脚,跟杨虎城合计着要来个“不客气的大劝谏”——也就是咱们说的兵谏。

说起来也怪,整个过程顺畅得很,就像在中共的巧妙摆弄下,问题嗖的一下就解决了。蒋介石也痛快,一拍大腿,说:“得嘞,咱不打了,一块儿抗日去!”

嘿,您猜怎么着?就在那诸事渐渐收尾的空当儿,愣是蹦跶出一档子出乎意料的事儿来。

张学良铁了心要把蒋介石送回南京,说走就走,连个招呼都不打。周恩来一听这消息,急吼吼地追出来想拦着,可哪儿还来得及呢?只能眼巴巴瞅着那飞机越飞越远,自个儿在那儿跺着脚,唉声叹气地说:“这可咋整啊!”

哎哟喂!张汉卿这家伙,准是让那《连环套》之类的老戏给迷得神魂颠倒了。不光想着要“大排场送天霸”,还琢磨着要来个“背荆条请罪”的戏码呢!

嘿,您还别说,老蒋一回南京,脸变得比翻书还快,二话不说,咔嚓一下,直接就把张学良给“请”起来了,关了起来。

老张,也就是张学良,他一抬腿走人,那动静儿,可不光是东北军那儿炸了锅。

得嘞,咱聊聊那会儿,张学良带着东北军刚到陕西那会儿的事儿。您知道吗,他跟杨虎城那会儿,交情还真不深,就跟俩刚见面的陌生人似的。虽说没明着掐架,但俩人都是大腕儿,手里攥着兵,名声在外头响当当的,心里头能不嘀咕嘛,生怕对方哪天给自己下个绊子。

尤其是杨虎城那儿,东北军这一脚踏进去,可不就是踩到了他的地界嘛。

蒋介石心里头可不愿意瞅见张学良和杨虎城俩人跟亲兄弟似的,所以他呀,动不动就使绊子,成心让东北军和十七路军不对付,还瞎传些风言风语,一会儿说“东北军打算收拾十七路军了”,一会儿又讲“十七路军要撵东北军走”。

嘿,您知道吗,那会儿张学良,心里头憋着国仇家恨,他那思想啊,早就不受那些个地方军阀的小框框限制了。尤其是后来跟周恩来搭上线,嘿,他那思想进步得,简直跟坐火箭似的,嗖嗖地往上窜!

你猜怎么着?那会儿,杨虎城私下里跟中国共产党人套近乎,还跟红军偷偷地签了好些个协议,这事儿挺逗的。

在中共的巧妙周旋下,东北军和十七路军之间的那些小疙瘩,慢慢地被解开了。两军的情谊啊,是一天比一天深厚,张学良和杨虎城这两位大佬,关系也是越来越铁了。

到了1936年那个秋天啊,东北军、十七路军还有红军,三方就像被一根线串起来的糖葫芦,慢慢整出个“三合一”的局面来了。

这种“三合一”的架势,不光是在战场上看得出来,政治上也是明摆着的事儿。要是这么着能一直稳住,那对全国上下一起打鬼子可是大有好处,等鬼子被打跑了,要想全国太平,也得靠它呢!

哎,张学良这一走,可真是“铁三角”散了架,东北军没了领头雁,乱得跟炸了窝似的。到了打鬼子那会儿,蒋介石瞅准机会,一点点地把东北军给拆得七零八落,最后都散了。

哎,说起来,杨虎城那十七路军啊,后来也摊上了跟东北军一模一样的倒霉事儿。

【二】

说起来也怪,杨虎城那会儿还稳坐西安呢,手里攥着大把的兵马,再加上西安事变那会儿,舆论都站他那边,按说,蒋介石该拿他没辙才是。

哎,您知道那会儿杨虎城是怎么被“请”出去,说是去国外考察的吗?说起来也真是逗,他本不想走,可架不住那些个“热心肠”的安排。您说,好端端地在国内待着,非得给整到外面去“见世面”。这考察的差事,听着挺风光,实则里头的曲折,跟那九曲十八弯似的,一言难尽呐!总而言之,杨虎城那是被形势给“推”了一把,不得以才踏上了那条出国路。您说,这叫啥事儿嘛!

好多资料里头,都爱用那么一个词儿,说是“赶鸭子上架”。你瞧,这不就是那股子意思嘛,非得让人干点啥,跟后头拿着鞭子似的,非得动弹不可。啥词儿呢?“逼迫”,听着就让人心里头不痛快。可话说回来,这事儿吧,它就是这么个理儿。不是说非得让人难受,就是有时候,事儿赶事儿,你不动,那事儿就卡壳了。所以说,这“赶鸭子上架”啊,虽然听着不咋地,但有时候,还真是那么回事儿。咱们也别太计较这词儿好不好听,关键是要明白,有时候啊,人生就是这么个样儿,得被逼一把,才能往前走几步。要不说嘛,不逼自己一把,你永远不知道自己能走多远。

“三位一体”的架子一散,杨虎城可就有点儿独木难支了,特别是东北军那帮兄弟,跟散了的芝麻似的,哪儿哪儿都是。

您或许会琢磨,红军不还在那儿嘛?共产党的人们就不能站出来吼两嗓子,给咱助助威?

嘿,您问的那事儿啊,我给您说道说道,答案是——不成!

那会儿,红军的日子可真不好过,不光得防着国民党大军围追堵截,脚跟儿还踩在那陕北的黄土高坡上,地薄得跟纸似的,啥也长不出来。说起来,那时候的红军啊,也就勉强能顾住自个儿的饭碗,哪儿还有多余的力气去帮衬别人呢。

您瞧瞧,从红军后来摇身一变成了八路军这事儿,就能咂摸出点味儿来。这事儿啊,明摆着,不用多费唇舌。红军兄弟们换个牌子,成了八路军,里头那股子劲儿,可没变。这可不是我瞎掰,您自个儿品品,是不是这么个理儿?那时候,局势动荡,红军兄弟们为了大局,说改就改,没一点含糊。这背后,那是对革命的忠心耿耿,对人民的深情厚谊。八路军这名头一出来,嘿,那股子正气,直冲云霄,叫敌人闻风丧胆,百姓心里头那个热乎劲儿,别提了!所以说,甭管名字咋变,红军那股子精神头儿,那可是根深蒂固,刻进了骨子里的。这事儿啊,简单明了,一看就透,不用咱多啰嗦。

杨虎城这家伙,也是没了辙,只好妥协喽。

一九三七年的头一个月,杨虎城那军政大权,咔嚓一下,全没了。转眼到了三月二十九号,杭州那边摆了个晚宴,热闹得很。蒋介石呢,表面上是在晚宴上对着张学良指桑骂槐,一顿好说,其实啊,他那话里有话,明摆着是给杨虎城提个醒儿,敲打敲打他。

嘿,你猜怎么着?蒋介石心里头那个痒啊,直想对杨虎城动手,可问题是,舆论那帮子人眼睛瞪得跟铜铃似的,盯得他紧紧的。他就是想,也不敢大摇大摆地干这事儿啊,毕竟得顾着脸面,不能让人戳脊梁骨嘛。

次日,老蒋又把杨虎城给拽了过来,俩人琢磨起怎么摆弄那十七路军。到最后,老蒋跟没事人似的,蹦出一句:

嘿,打从那次风波过后,你还在那地界儿接着干呢,说说看,有啥别扭的地儿没?

蒋介石那心思,明摆着嘛,就是想让杨虎城卷铺盖走人。他不光这么想,还装模作样地摆弄了一番把戏:

哎,您瞧,这世道一变啊,各路人马心里头那点小九九就都冒出来了。他们对您的看法,嘿,就跟那老磨盘似的,转得慢,一时半会儿过不来这个弯儿。您要还硬着头皮往那位置上坐,感情上啊,指定得有点小尴尬,不自在。我说啊,您干脆利索点,先去欧美溜达一圈儿,见见世面,透透气儿。等这阵子风头过了,您再回来接着干,那不就顺畅多了嘛。出国这事儿,您别担心钱,政府全给您包圆儿了。至于啥时候动身,咱不急,慢慢腾腾地准备,悠悠哉哉地走,多好!

蒋介石那手儿,早些时候对张学良也使过一回。你瞧,蒋介石这家伙,玩起手段来可不含糊。他那一套,不光对别人,就连张学良他也照样用过。说起来,这也算是他的“独门秘籍”了。张学良那会儿,估摸着也是被蒋介石给“套路”了一把。不过,这都是过去的事儿了,咱们现在提起来,也就图个乐呵,别太当真。毕竟,历史的车轮滚滚向前,那些个恩怨情仇,早就随风飘散了。

九一八那档子事儿过后,小日本子在东北整出个“伪满洲国”,然后他们就开始找茬儿,说热河那块地儿,嘿,是“长城以北,关外东北四省”的地盘,归他们“伪满洲国”管,这不,就借着这个由头,往热河那儿窜嘛。

那会儿,张学良带领着东北军,也是一门心思地守着热河呢。可您猜怎么着?1933年3月,热河那一仗一打响,东北军愣是没扛住日本关东军的猛攻,败下阵来,结果热河全省就这么让出去了。

热河一失守,老百姓对张学良那火气,噌噌往上冒,跟夏日的热浪似的。南京政府监察院里,高一涵他们六位大佬,一看这架势,得嘞,干脆利索,直接给那些没守好家门的家伙们整了个弹劾的大礼包。这下子,失职的几位,怕是得捏把汗喽!

没法子喽,张学良干脆自个儿揽过错,拍拍屁股走人,辞职不干了。

一九三三年三月十二号那天,老蒋,就是蒋介石嘛,他领头的南京政府,一拍大腿,准了张学良的辞职信。老张的东北军呢,就给拆成了四疙瘩,成了四个军,归北平军分会管起来了。嘿,这一手玩得,可真是利索!

老张,也就是张学良,一拍大腿,把工作给辞了。而后,他在上海悠哉游哉地晃荡了一阵子,觉着国内的风光看够了,干脆打包行李,出国溜达去了,说是考察,其实啊,就是想出去见见世面。

嘿,您知道吗?一直到那1934年,这家伙才算是踩着点儿,颠儿颠儿地回了国。

说起来也怪,杨虎城这家伙,跟咱们大伙儿一样,摊上这事儿,也得琢磨琢磨咋选。可他心里头啊,那是一百个不乐意漂洋过海去。为啥呢?一来,他得惦记着自己的那帮子弟兄,不能扔下他们不管;二来,眼瞅着抗战的火药味儿越来越浓,他心里那股子杀敌的瘾头儿,直痒痒得想去前线跟鬼子干一架呢!

哎,你说这事儿,蒋介石那是打死也不会点头让他留在国内。接下来的仨月,他那是变着法子地劝杨虎城往外头跑。杨虎城呢,实在是没法子了,只好叹了口气,答应了这事儿。

一九三七年的六月二十九号,杨虎城他们一伙人,搭乘了那艘洋气的美国轮船“胡佛总统”号,挥别了繁华的大上海。你说这事儿新鲜不新鲜,人家杨虎城,那可是响当当的人物,出门旅行都选这么高级的轮船,排场大了去了。当然了,这“胡佛总统”号也不是吃素的,名字听着就那么有派头,估计船上连服务员都得穿戴得跟电影里的大腕儿似的。不过话说回来,咱们也别太羡慕,毕竟人家杨虎城那是干大事的人,出个门儿讲究点也是应该的。咱们小老百姓呢,就图个实惠,能平平安安到地方就成了。总而言之,言而总之,杨虎城他们一行人是坐着那艘“胡佛总统”号,哼着小曲儿,离开了纸醉金迷的大上海,向着未知的前方进发了。

【三】

2006年1月19号那天,杨虎城将军的亲孙子杨瀚,给国民党写了封信,说想给他爷爷平反。国民党那头儿,当时的主席马英九,一看这信,立马儿给党史馆的馆长邵铭写了封条子,让他帮着查查资料。

听说马英九心里头一直琢磨着这么一档子事儿——杨虎城那小子,出国溜达了一圈儿,咋就突然间又打道回府了呢?

杨虎城大哥打从上海坐船溜达到了大洋彼岸,整整晃荡了一个月,这才脚踏实地到了美国旧金山。一到地儿,他也不含糊,直奔旧金山广播电视台,开口就来了一段激情洋溢的“脱口秀”。他乐呵呵地跟大伙儿聊着,说咱们中国人民啊,对抗日这事儿,那简直是热情似火,比烧开水还旺!

说起来挺有意思的,杨虎城在加州一所大学跟教授们闲聊那会儿,有人忽然冒出来问他:

哎,您瞧瞧,中日两边儿为了那么点儿地界儿,隔三差五地就不对付。您心里头可能犯嘀咕了,说咱们中国政府咋就不去找找国际联盟啊,或者海牙那国际法庭给评评理,非得动刀动枪的不可?这事儿吧,咱得这么琢磨。国际联盟那帮子人,能跟咱自个儿家里人似的,一门心思向着咱吗?海牙法庭呢,它那判决,咱能保证听着顺耳?说不定还得给咱添堵呢!咱中国政府啊,心里有杆秤,清楚自家的事儿自家能解决。动武啊,那不是第一选择,可有时候,你不亮亮肌肉,人家还真当你病猫呢!所以啊,咱得让那帮子捣蛋的知道,咱的地盘儿,咱说了算!说到底,这事儿复杂着呢,不是外人能轻易插手的。咱中国政府啊,心里有数,该怎么着就怎么着,咱老百姓啊,跟着走就对了!

碰上这事儿,杨虎城那是滔滔不绝啊,他说:

要是你们那加利福尼亚州让人给占了,大伙儿心里头会是个啥滋味?想当年,华盛顿总统带着兵马跟英国干架,你们国家的人民那叫一个支持!要我说啊,光靠嘴皮子谈判,不动动枪杆子,恐怕你们今儿个还顶着别人的帽子,当不成自个儿的家呢!

那会儿座谈会上,大伙儿七嘴八舌,都绕不开西安事变那档子事儿。有人就冲着杨虎城问了:“嘿,老杨,你说说,西安事变那会儿,把蒋介石给扣下了,这算不算是以下犯上呢?”杨虎城一听,嘿嘿一笑,反问道:“咋,这事儿还得分个上下高低?你们自个儿琢磨琢磨吧!”

要是咱们真算犯上的话,那您说说,大伙儿对克伦威尔那家伙怎么看?咱们要不要把这历史本子翻一页,重写一回呢?

杨虎城提了一嘴的那个克伦威尔啊,我后来特意去扒拉了些资料瞅瞅。这家伙,是英国十八世纪那会儿,资产阶级新贵族里的头面人物。那会儿,英国国王查理一世琢磨着要搞君主专制,干脆把议会给散了。克伦威尔呢,他可不乐意,直接站队议会,跟国王杠上了,你还别说,最后还真让他给赢了。

嘿,您知道吗,克伦威尔这家伙,在英国那会儿,威信不够火候,愣是没能把大伙儿的心拢到一块儿。结果呢,他只能靠着手里那帮子兵马,硬撑着管事儿。虽说没戴上国王那顶大帽子,可实际上,嘿,他那权力,跟国王没啥两样!

克伦威尔这家伙,因为摆不平各方的纠葛,弄得大家都不待见他,甚至有人还捣鼓出小册子,撺掇着要取他项上人头。结果呢,等他一死,立马有人跳出来说:“瞧瞧,这下可算消停了!”

嘿,您要是见过那场葬礼,保准也得说,那可是顶乐呵的一场!为啥呢?因为从头到尾,除了那些不懂人事儿的狗儿,愣是没见谁掉了眼泪珠子。

杨虎城一张嘴,蹦出个“克伦威尔”,嘿,可把那些西方的学者教授们给镇住了!他们原先啊,打心底里觉得杨虎城就是个舞枪弄棒的粗人,说不定还带点土匪气,哪成想他对历史的门道竟然这么深!

说起来在美国那会儿,杨虎城可真没少忙活,整天演讲啊、聊天啊,愣是搞出了不小的动静。可这家伙对蒋介石那套言论,嘿,直接把国民政府给惹毛了。你说这,好家伙,影响力是有了,可也得瞧瞧说的啥不是?

蒋介石那老小子,西安事变一闹腾完,心里头就琢磨着怎么收拾人了。他瞅着杨虎城不顺眼,想着法子要他的命。记得那会儿,杨虎城要去杭州溜达一圈,蒋介石暗地里就给国民党中央党部那个调查科,也就是CC特务头子们,使了个眼色,让他们琢磨琢磨怎么暗地里给杨虎城下个绊子。

那会儿,陈立夫私下里摸到了两位跟杨虎城不对付的哥们儿,褚龙吟和甄芝彦。为啥不对付呢?说起来也是旧怨,褚龙吟的老爹褚小毖,当年在杨虎城死守西安那会儿,因为偷摸着跟刘镇华勾连,还想投降,结果被杨虎城一枪给崩了。甄芝彦那边也一样,他老爹甄士仁也是个不安分的,抗逆命令还想搞事儿,也让杨虎城给毙了。陈立夫心想着,这俩人心里头肯定憋着气呢,就去找他们,想让他们出手。可没想到,这俩人一听,脑袋摇得跟拨浪鼓似的,愣是不干。

杨虎城到了美国那地界儿,嘿,居然收到了封恐吓信。他一琢磨,这信里头能有啥宝贝?拆开信封一瞅,好家伙,里头空空如也,白纸一张,干净得跟刚洗过的脸似的。更绝的是,旁边还搁着一把枪,那枪口还冒着丝丝青烟呢,就跟刚放过二踢脚一样,逗乐儿似的提醒他:“嘿,哥们儿,悠着点儿!”

哎,你说这杨虎城,明知山有虎,偏向虎山行,他咋就非得回国呢?这不是往枪口上撞嘛!这么多的风险摆在那儿,他图啥呢?可真叫人捉摸不透。

您问这事儿啊,得这么说,1937年7月7号那天,卢沟桥那儿可热闹了,事变就这么轰轰烈烈地开场了。

【四】

杨虎城半道上奔美国那会儿,嘿,七七事变跟说相声似的,说来就来了。他一落地美国,心里那个悔啊,直拍大腿,琢磨着要是晚走几天该多好。他赶忙给国内那位专跟蒋介石搭线的宋子文发电报,说啥也得回去。结果呢,宋子文那边回电,就跟泼出去的水似的,冷冷清清一句:“不行嘞!”

瞧现在这光景,您啊,还是先别着急回国,缓缓再说吧。

说起来,杨虎城那阵子回国可不是件容易事儿。他左一封电报,右一封电报地往南京国民政府那儿甩,愣是石沉大海,连个泡儿都没冒。一急之下,他干脆利落地结了美国那疙瘩的考察,脚底抹油奔欧洲去了。为啥?还不是想着绕道回家,躲开国内给他布下的那“天罗地网”。可你猜怎么着?这条路也是崎岖得很,不好走啊!

杨虎城琢磨着,要是能借苏联那条道儿,溜达回国该多好,可苏联那边儿,嘿,人家客气地摆了摆手,说这事儿不成。

1937年那会儿,10月2号,杨虎城手头收到了一封电文,是老部下王炳南发来的,说白了就是盼着他能回来,一块儿打鬼子。没过几天,宋子文也来凑热闹,发电报说:“嘿,老兄,自个儿瞅准时机,赶紧回来吧!”

十月二十九那天,杨虎城踏上了回国的路。一晃眼,到了十一月二十六,他到了香港,嘿,那叫一个热闹!香港各界的朋友,还有原来十七路军的那些将领,都跑出来欢迎他,场面壮观得很。

嘿,你猜怎么着?这天啊,正好是杨虎城大哥四十四岁的大寿!

说起来,杨虎城这家伙,一心想的就是回国打鬼子。可他哪儿知道,蒋介石那老狐狸,心里早就盘算着怎么收拾他呢!

杨虎城在香港那会儿,延安派在香港的“大使”张云逸,亲自上门溜达了一圈,跟老杨掏心窝子说:“老兄啊,蒋介石那套你可千万别上当!”说完,还捎带了延安那边的“锦囊妙计”。

咱们得跟杨将军说一声,干脆利落地直奔武汉,找上周恩来先生。让周先生给您张罗张罗,直接带您去延安。至于南昌那块地界儿,蒋介石正猫那儿呢,您要是去了,那可就是往虎口里送肉,绝对使不得!

杨虎城连说了好几声谢谢,可最后他还是笑着摆手说:“好意我心领了,但这回真不行。”

你跟周先生捎个信儿,问个好。说到延安那地界儿,我还真没往心里去。

张云逸一个劲儿地劝着说:“老兄啊,你得听听我的,这事儿真得不简单,咱们得好好琢磨琢磨。”

张汉卿这家伙,忠心耿耿得过了头,到现在还被关着呢。他当初那可是实心实意地送老蒋回南京啊,满心诚意,一片好意,结果呢,你看他现在啥样?所以啊,将军您办事的时候可得悠着点,瞧瞧前车之鉴,咱可别走了他的老路。

杨虎城光是晃着脑袋说:“不成,不成啊!”

张汉卿那会儿被圈起来,还是在全面开打鬼子前头呢。眼瞅着这仗都打响了,全国老百姓都嚷嚷着,说不定他们这回能给张汉卿松绑,没理由还揪着我不放,我杨虎城可不是好捏的软柿子。我要是这一脚迈进了延安,让老蒋逮着个小辫子,那可就不妙了,岂不是自找麻烦嘛。所以啊,你们党的好意我心领了,延安那片地儿,我还是不去凑热闹了。

您要是觉得杨虎城那几句话太过单纯,那您可就小瞧了他。您想啊,杨虎城心里有本账呢。他出国那是奉了蒋介石的令,回来能不跟蒋介石回个话吗?再说了,他要是真想一头扎进抗日的大潮里,蒋介石那关,他能不过吗?

嘿,说实在的,杨虎城这家伙漏了一手,他压根儿没想过,就算不带一兵一卒,光凭他那张能言善辩的嘴皮子,到抗日那摊子事儿里去搅和搅和,说不定能翻出更大的浪花来呢!没准儿,他的影响力能比带着队伍冲锋陷阵还管用!

杨虎城啊,一不留神,就踩进了蒋介石给他挖的那个大坑里。

对老蒋来说,要是杨虎城乐意一直在国外飘着,不插手军政那些事儿,老蒋估摸着也不会动他。但问题是,杨虎城一旦脚底板沾了咱这地界儿,凭他那号召力,老蒋的宝座可就得摇摇晃晃咯。

老蒋心里头那个急啊,生怕杨虎城脚底一抹油,直接溜回西安去了。他立马扯开嗓子,给戴笠下了死命令:“甭管你用啥招儿,软的硬的,甜的苦的,反正得给我把杨虎城那小子哄到南昌来!”

你得牢记喽,要是杨虎城他抢先溜回西北,那可就是放了只猛虎回山林啊,再想抓可就难喽!

嘿,其实啊,压根儿用不着戴笠大费周章,杨虎城一琢磨着回国,心里就盘算着直奔南昌找蒋介石聊聊。等他颠儿颠儿地到了南昌,这才恍然大悟自己被人涮了,可那时候,黄花菜都凉了,悔之晚矣!

一九三七年的冬天,十一月三十号那天,杨虎城在南昌让蒋介石给逮住了。打那以后,他就跟人间蒸发似的,谁也不知道他去了哪儿。

说起杨虎城,蒋介石可不像对张学良那般和颜悦色,他干脆利落地派人去游说,打算让杨虎城低头认栽,心里头琢磨着:“你得给我认喽!”

嘿,说说那西安事变吧,咋就闹起来了呢?还不是因为听了延安那边的话嘛!

瞧蒋介石那野心勃勃的样儿,杨虎城可不买账,直接给他来了个闭门羹。打那以后,蒋介石干脆就把杨虎城给“请”进小黑屋里,关了个严严实实。

一九四九年初那会儿,老蒋,就是蒋介石,灰溜溜地在一月里让了位。李宗仁呢,心里头惦记着搭救杨虎城一把,想让他从那困境里爬出来。可你别看老蒋表面上下了台,实际上他那权力的小手儿还攥得紧紧的。戴笠那帮军统的哥们儿,更是眼高于顶,对李宗仁的请求是左耳朵进右耳朵出,压根儿不当回事儿。结果呢,这事儿就成了李宗仁心头一块解不开的疙瘩,永远的遗憾啊。

在蒋介石眼里,要是大陆还在手里,那杨虎城这家伙还算有点用处。可眼瞅着他已经翻了船,成了个惹人厌的“对头”,那还留着他干啥呢,干脆拉倒吧。

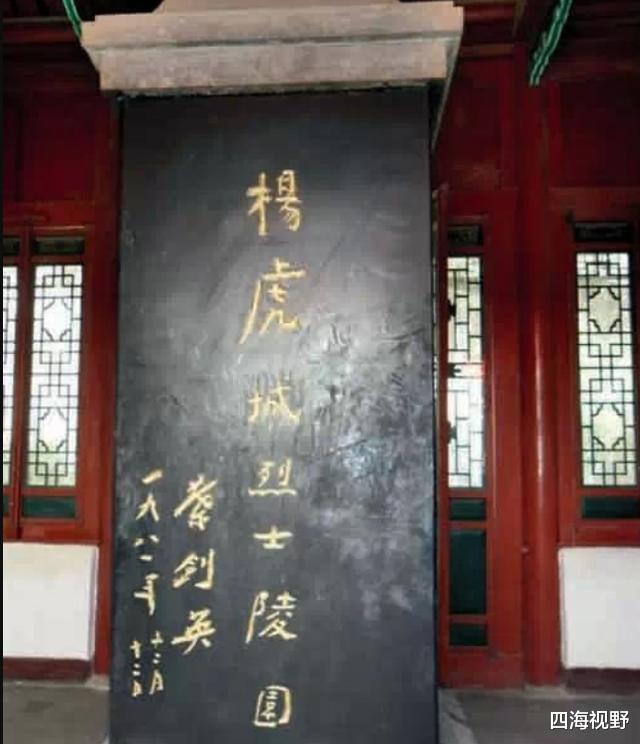

一九四九年的九月六号儿,杨虎城他们一家子,还有那秘书宋绮云一家,哎,就在重庆的戴公祠,被特务给收拾了。这事儿,说来真是让人心里头不是滋味儿。