周恩来天纵奇才,为什么在日本求学时,却两次落榜

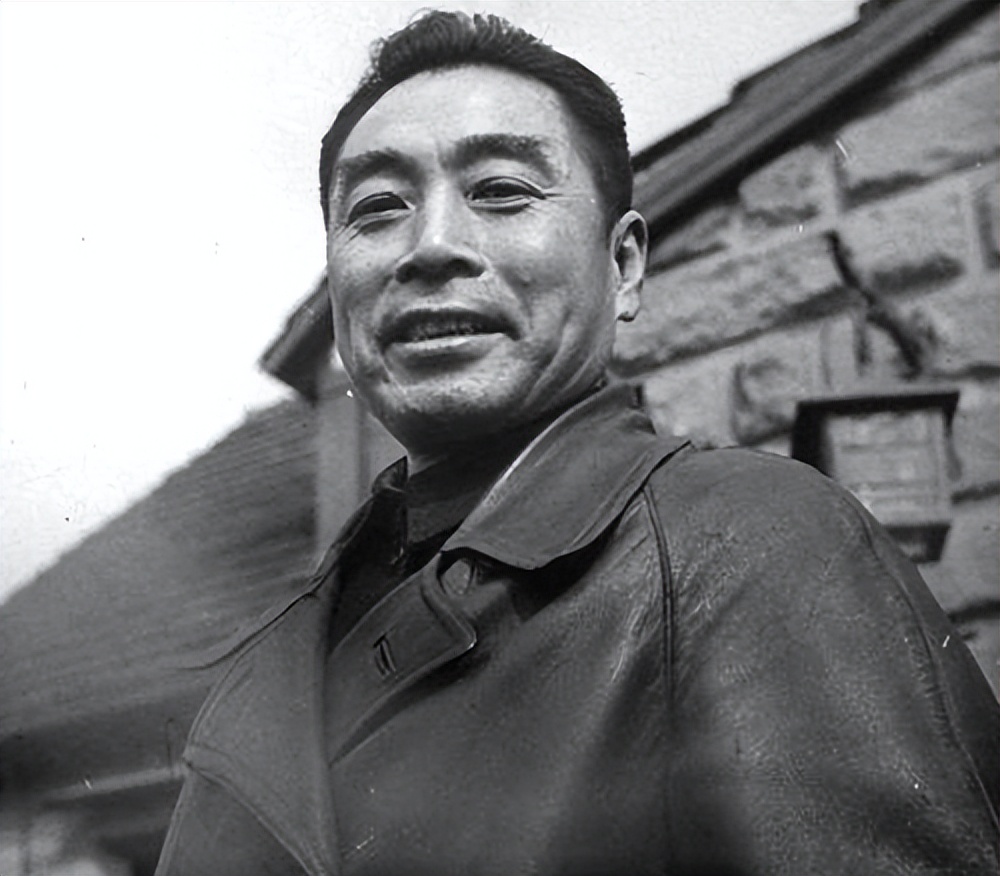

周总理从小就非常聪明,无论是在沈阳上小学,还是在天津上中学,一直都是学校里第一流的好学生。

但是,周恩来去日本求学期间,其他同学大多数都考上了心仪的学校,周恩来却两次考试都落榜了,不得不遗憾回国,这是什么原因呢?

其实,这并不是周恩来学习能力差,而是另有原因。

这从周恩来当年写的一首诗中就可以看出来——“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”

这首诗是周恩来在去日本求学前夕写的,很明确地说出了自己去日本的目的,不是只为了求学而求学,而是为了学习日本的先进经验,挽救积贫积弱的祖国,即使没有成功,也不失为英雄之举。

所以,周恩来去日本的目的是为了寻求救国之道,而不是为了进学校学习那些文化知识。

后来的事也证明了这一点,周恩来虽然先后两次报考都落榜了,但他并没有很失望,而是庆幸于自己在日本接触到了马克思主义思想,在迷茫中找到了一线光明的希望。

比如在1918年2月,周恩来看《新青年》杂志,有了一个非常大的收获,在日记中写道:“这几天连着把三卷《新青年》仔细看了一遍,才知道我以前在国内所想的全是大差,毫无一事可以做标准的。我愿意自今以后我的思想、学问、事业,去开一个新纪元才好呢!”

周恩来之前在国内是看过《新青年》杂志的,而且这几本杂志也是他从国内带去日本的,但是,他直到这个时候才真正理解了其中的真理,不得不说,这与他在日本的所见所闻所想是离不开的。

所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,当你身处其中的时候,往往很难看到它的全貌,只有跳出来,才能看到以前看不到的东西,周恩来就是在日本期间,才真正认识到了马克思主义对于中国的意义。

后来,他在日记中写道:“二十年华识真理,于今虽晚尚非迟。”

周恩来在回国前,还写了一首现代诗——

《雨中岚山》

雨中二次游岚山,两岸苍松,夹着几株樱。

到尽处,突见一山高,流出泉水绿如许,绕石照人。

潇潇雨,雾蒙浓,一线阳光穿云出,愈见娇妍。

人间的万象真理,愈求愈模糊,模糊中偶然见着一点光明,真愈觉娇妍。

这首诗,就体现了周恩来当时的喜悦心情,借岚山雨后的景象,抒发了自己找到真理后的轻松喜悦,就是我们现在看到这首诗,也能感受到他不可遏抑的喜悦心情。

所以,周恩来在日本两次落榜,对他来说并不是什么遗憾的事,因为他发现了一个可以救国救民的真理,已经完成了他来日本的目的。

后来,周恩来又去欧洲留学,也是一样的做法,他并没有去哪一所大学深造,而是在欧洲各个国家游历,考察他们的政治、经济、社会等等。

比如他在英国时期,正赶上英国煤矿工人大罢工,周恩来就每天去观察这次罢工的情况,既跟煤矿工人聊天,也向政府人员请教,了解到了这次罢工的全过程,完成了长达35万字的考察报告。

周恩来后来能在上海指挥几十万工人举行大罢工,就与他在英国的这次考察有着密不可分的关系。

可以说,正是在欧洲各国的考察,让周恩来对西方世界和马列主义有了更加深刻的认识,这是他在任何一所大学里都学不到的。

其实,这不光是周总理的做法,也是毛主席的做法。

毛主席当年在北京大学作过旁听生,很多人都有过疑问,说毛主席这么博学的人,当年为什么没有正式考入北大呢?

胡适后来曾经酸溜溜地说过,说以毛主席的水平,是考不上北大的。实际上,毛主席根本就没有想过要考北大,他的目标是改造社会、救国救民,而不是进入北大研究学问。

对于大多数人来说,考入北大都是一个遥不可及的目标,但是对毛主席来说,这个目标就太小了,小到可以忽略不计。

因为对毛主席、周总理这样的伟人来说,研究学问只是“小道”,救国救民才是“大道”,也是他们的使命!

(参考资料:《解读周恩来》《毛泽东的一生》)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。