1922年陈炯明背叛孙中山,在炮轰粤秀楼之前,为何还要提前告知

1922年6月16日凌晨,激烈的枪声打破了广州市的宁静。

很快消息传来:陈炯明叛变了革命。

最初的时候,孙中山根本不相信,但他不得不面对现实。

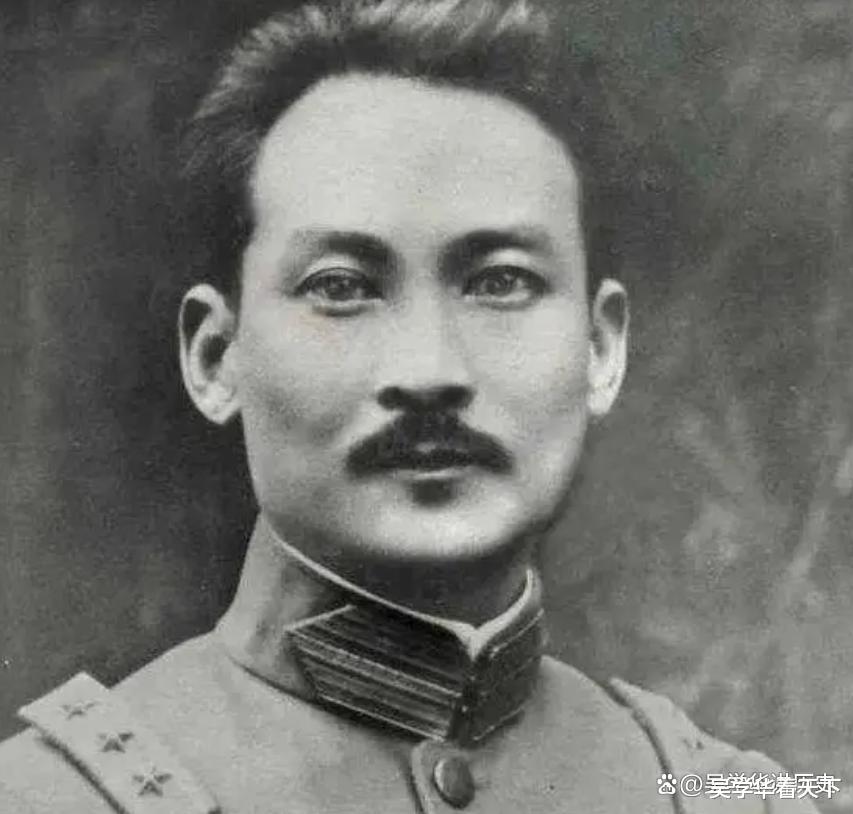

曾几何时,陈炯明是一名坚决的革命者,几次起兵反抗满清,武昌起义之后追随孙中山,参与了两次讨袁和护法运动。

他率军帮助孙中山赶走了盘踞广州的桂系军阀,稳定了广州的局势,1921年5月,被孙中山任命为中华民国政府陆军部总长兼内务部总长、广东省的省长、粤军总司令。

陈炯明一人身兼数职,可是孙中山对他有多信任、多倚重。

孙中山怎么都没有想到,陈炯明居然会背叛他。

其实早在1919年的时候,陈炯明的思想就与孙中山背道而驰了。那时候的孙中山坚持中央集权制,积极组织兵力开始北伐,而陈炯明则认为,以中国的形势,首先各省自治,然后学着美国的样子,组成联合政府。

陈炯明鼓吹的“联省自治”,遭到孙中山的严厉斥责,他非常不服,且多番阻扰孙中山的北伐大业。

1922年3月22日,力挺孙中山的粤军参谋长邓铿在火车站遭遇暗杀,有人告诉孙中山要防着陈炯明,但孙中山不以为意。

1922年4月,在广西梧州组织北伐的孙中山,邀请陈炯明前往梧州,共商北伐大计(史料中称“第二次护法战争”),不料陈炯明不但不去,还提出如果孙中山北伐,他就辞去职务。

孙中山也没有惯着他,直接免去了陈炯明广东省省长,粤军总司令、内务部总长的三个职务,只保留了广州革命政府陆军部长一职。4月22日,孙中山和胡汉民、许崇智返回广州,暂时稳定了广州的局势。

许崇智和蒋介石向孙中山建议解除陈炯明的军权,唯恐日后生变,但胡汉民等人认为,陈炯明是孙先生一手培养出来的,不可能被判孙先生,最多不过是发发牢骚。再者,粤军中的很多将领都是陈炯明的亲信,如果冒然对陈炯明动手,只怕会激变。

孙中山也认为陈炯明不会背叛他。

没想到就这样留下了祸根。

身为粤军第二军参谋长的蒋介石,为此气得回了奉化溪口老家。

孙中山看不透陈炯明,胡汉民等人也看不透,只有军人出身的许崇智,看明白了。

陈炯明被免职之后,退居惠州开始谋划,命部属叶举率军悄悄返回广州。

5月20日,孙中山得到情报,陈炯明的部下叶举,在没有命令的情况下率兵返回广州。

叶举率军到达广州之前,曾经给国民政府去电,提出了两个要求:第一、恢复陈炯明广东省省长和粤军总司令的职位,并让陈炯明回到广州;第二、把胡汉民免职。

对于叶举的要求,孙中山悍然拒绝,并派廖仲恺去惠州质问陈炯明。

这个时候的孙中山,还不相信陈炯明会背叛他。

叶举的军队控制了广州的局面,致电全粤官兵,要求孙中山停止北伐,遵循陈炯明提出的“联省自治”和平统一。

6月16日,叶举在得不到答复之后,举兵进攻孙中山的下榻地粤秀楼。

由于准备北伐的军队都在外线作战,李烈钧和许崇智指挥的北伐军先头部队,最远的已经逼近南昌,广州城内的作战部队只有保卫总统府的警卫部队,叶挺第二营的4个连和薛岳第三营的2个连,加上姚顺观大本营卫士队,总共不过八九百人。

警卫部队在外围与叛军作战,孙中山身边的总统府卫士只有区区61名,而叶举的兵力近两万人,仅仅攻打总统府和粤秀楼的就有4000人,双方悬殊太大。

警卫团团长陈可钰率部积极抵抗,但叛军人数众多,大总统府被层层围困,就在危急时刻,叶举派人来通知,说要炮轰总统府和粤秀楼。

最终,孙中山在谭惠全和黄惠龙、马湘、姚观顺、丘堪等61名贴身警卫的拼死保护下,与夫人一起逃到东堤码头,登上宝壁舰,随后转移到永丰舰上,暂时撤离到了相对安全的地方。

逃出去之后的孙中山,组织人马开始平叛,与陈炯明打了三年多。

很多人想不明白,作为孙中山铁粉的陈炯明,为什么要背叛孙中山?

在解释陈炯明背叛孙中山的原因之前,我们来看已经控制广州局势的叶举,究竟是怎么做的。

叶举是陈炯明的亲信,曾经被孙中山派去广西对付桂系军阀,身份是粤军前敌总指挥兼粤桂边防督办,手下有三四万兵力,但他带回广州的,只有一万多人。

这一万多兵力是用来逼宫的,他认为对付广州城内的军队,足够了。

在叛军炮轰总统府的整件事中,有两件事值得玩味,第一、既然要炮轰,为什么还要派人去通知孙中山,而且对粤秀楼仅仅只轰了三炮,这三炮还是在孙中山离开之后才轰的,炸的地方都是粤秀楼旁边的地方,炸毁了澡房,没有炸塌粤秀楼的主体建筑(粤秀楼在后来被大火所焚);第二、4000人围攻粤秀楼,还有大炮,怎么就攻不进去。让61名总统府卫士,成功保护孙中山夫妇逃脱。

作为61卫士之一的谭惠全,曾经有过一段回忆:……天亮之后,到处都是枪声,我们守护在总统身边……粤军那边派人传话,说10钟就要打炮了……

是不是可以这么认为,陈炯明此举并不想置孙中山于死地,而是一种示威的表现:你罢免了我的官职,我就证明一下给您看,我有多大的实力。

我们再来看看6月16日叛变开始之后,陈炯明是怎么做的。

6月份叶举率兵围困羊城,控制了广州,孙中山派廖仲恺去惠州质问陈炯明,陈炯明只是把廖仲恺扣押了起来,好吃好喝地供着。

孙中山逃到永丰舰之后,下令对城内开炮,史料中记载的是:几艘军舰一共对城内发射了一百多发炮弹。

叶举回击了没有呢?

答案是没有!

永丰舰和几艘军舰都在珠江上游弋,那可是妥妥的活动标靶。

叶举为什么没有开炮呢?很显然,他没有得到陈炯明的同意。

陈炯明的目的只是把孙中山赶出广州城,并不是杀他。

此时,珠江上下已经被叶举的粤军封锁,永丰舰前后在江面上停留了一个多月,直到八月份蒋介石护送孙中山经广州前往上海。

5月份叶举进兵羊城的时候,孙中山就给远在溪口生闷气的蒋介石去电,要老蒋回广州,老蒋直到6月17日的第二封电报,才知道陈炯明确实兵变了,于是急忙南下,只带了几个随从,于6月29日上永丰舰,8月9日才离开,陪了孙中山42天。

对于蒋介石的到来,孙中山很激动,“……党中知兵事而能肝胆照人者,今已不可多得,惟兄(蒋介石)之勇敢诚笃,可与执信比,而知兵则尤过之……”

这42天的陪护之功,使他有了政治资本,后来一步步得到重用。

所以鹬蚌相争渔翁得利,陈炯明反叛事件,最得利的人就是老蒋。

永丰舰有多大,一船人吃喝拉撒,如果粤军用大炮进行封锁,船上的人早就饿死了。

陈炯明到底在玩什么?

我们再来看看一段历史记录:7月8日,又有三艘军舰叛变,形势变得更加岌岌可危。之后,长洲要塞失守。为避免舰队被击毁,孙中山决定将舰队开往白鹅潭,但到达白鹅潭必须经过车歪炮台,而此时炮台已落入叛军之手。蒋介石下令“由豫章舰担任前卫,永丰舰居中,楚豫、宝璧等舰担任后卫,鱼贯前进,舰队集中火力轰击岸上的炮台”。车歪炮台,炮队密布,居高临下,叛军夹岸而击,弹雨如注,豫章舰首先被击中,楚豫舰后甲中了炮弹,宝璧舰左舷被炸坍了一段……

我们没有看错,老蒋指挥舰队经过的时候,首先炮轰被叛军占领的炮台,叛军这才回击。

舰队逃出去之后,孙中山指挥许崇智回援广州,哪知道许崇智手下的第一师梁鸿楷居然投靠了陈炯明。

为什么会发生接连不断的叛变?

这就是陈炯明背叛孙中山的原因之一,他认为支持孙先生的人并不多,孙先生的主张会失败。

要知道,1917年,孙中山在广州成立了护法军政府,其实就是对抗北京的民国政府的,中国变成了两个政府的局面。

第二次“护法运动”前夕,1921年5月5日,孙中山在广州宣誓就任“非常大总统”。

为什么会有“非常大总统”这个称号?

那是因为当时北京还有一个“总统”徐世昌,而孙中山对北洋军阀的统治不满,因此自封为海陆空军“大元帅”,所以对外自称为“非常大总统”。

对于孙中山的这个“非常大总统”,陆荣廷、陈炯明等人均不认可,其他几个省的军阀也不认可。

陈炯明等人认为,既然护法就是赶徐世昌下台,现在徐世昌已经下台了,换了老曹,就应该积极进行南北会谈,而不应该挑起战争。

其实支持陈炯明“联省自治”的人还不少,就像叛变的第一师梁鸿楷,这也是陈炯明有底气的原因之一。

对于孙中山坚持的北伐打垮北洋军阀的思想,陈炯明无法理解,因为他已经从当初的革命志士,蜕变成了一方军阀。

他首先要考虑的,就是使自己的势力如何进一步巩固,一旦北伐成功,实施了中央控制地方的理念,他这个手握重兵的军阀,就成了别人任意拿捏的对象。

另外,孙中山与苏联的关系变得越来越亲密,非常欣赏苏联的社会主义革命体系和制度。而陈炯明站在军阀的角度,是非常排斥这种体系和制度的。

再次,孙中山被选为“非常大总统”之后,陈炯明认为这种选举不合法,他对于中国近代的民主有着自己的看法,并不支持认所谓的众望所归和个人领袖,他始终认为总统还是应该通过法定的选举程序产生,要由两院联席选出,出席议员还要达到规定的三分之二以上才能算数,而当时参会的议员只有200多人,低于当时规定数额的2/3,人数规定就不过关,并且记名投票的方式更不符合当时的选举制度规范。

叶举彻底控制广州之后,陈炯明积极调动军队,一面攻击韶关,那里是胡汉民掌控流动大本营,一面在赣州南面布下重兵,阻挡许崇智他们的军队回防。

与此同时,陈炯明还与吴佩孚密切联络,要吴佩孚出兵赣南,前后夹攻许崇智的北伐军。

许崇智55天四战翁源,孙中山也在舰船上等了一个多月。

最终许崇智回援失败,孙中山不得不在蒋介石的陪同下前往香港。

陈炯明的这次叛变,使孙中山发生了巨大的改变。他放弃了对地方军阀的依赖,转向寻求苏联的支持,改变了思想,主张“联俄联共扶助农工”,并创立黄埔军校,建立起自己的军队。

至于陈炯明是否真的想伤及孙中山性命的问题,这是个历史谜团。

但可以肯定:在开炮前还是有过提醒的,孙中山逃到永丰舰后,陈炯明叛军的反击并不是那么激烈。

毕竟陈炯明曾经是孙中山扶持出来的人,他不至于那些下作,想要孙先生性命的。

陈炯明只想逼宫,证明自己的实力而已,没想到性质完全变了。失败后,陈炯明跑到香港当了寓公,不久病死。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。