1932年,胡宗南手下偶遇陈赓,惊奇道:我的朋友和你生得一个样子

1903年,在湖南湘乡的一个崇尚武力的家族中,陈赓诞生了。

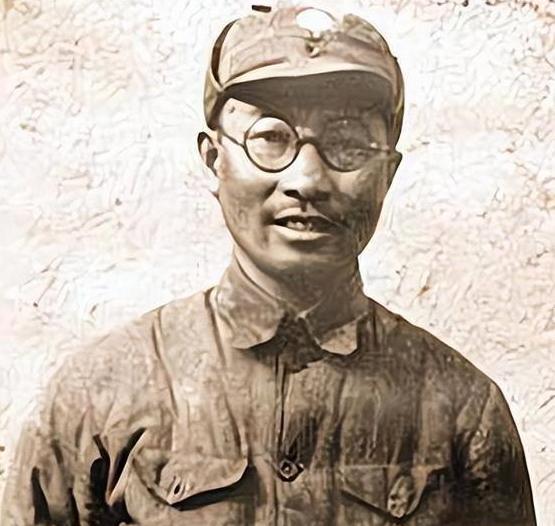

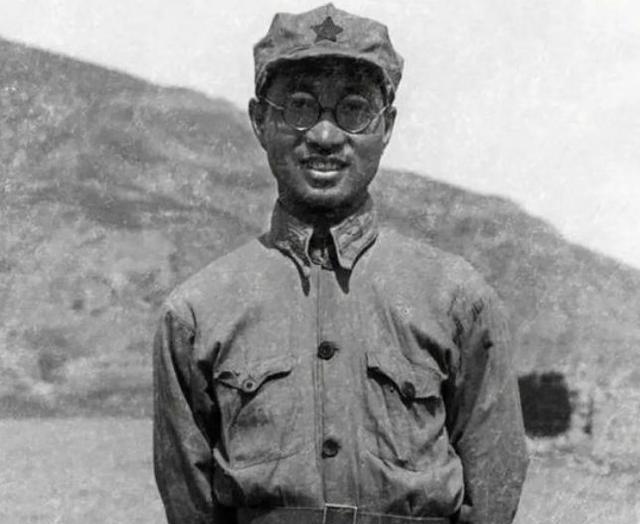

陈赓从小在家庭的熏陶下,21岁那年顺利进入黄埔军校学习。他很快在学校崭露头角,与蒋先云、贺衷寒齐名,被大家称为"黄埔三杰"。这个称号不仅体现了他的个人能力,也反映了他在军校中的突出表现。陈赓的迅速成名,既得益于他自身的努力,也离不开家庭环境对他的影响。在黄埔军校期间,他就已经展现出与众不同的才能,为日后的事业发展奠定了坚实基础。

由于陈赓声名显赫,蒋介石发动反革命政变后,通缉令一出,他立刻成为众矢之的。无论走到哪里,熟悉的面孔总能轻易认出他,使得他时刻处于危险之中。然而,令人惊讶的是,每次遭遇险境,陈赓总能巧妙脱身,转危为安。他的机智和胆识,让他在重重危机中一次次逃出生天。

1927年,中共在上海秘密组建了特别行动科,该机构分为三个主要部门:总务、情报和保卫。周恩来担任整个行动科的最高领导,而陈赓则负责情报科,即第二科的工作。这一机构的成立,标志着中共在秘密工作和情报收集方面迈出了重要一步。

陈赓刚调到二科任职时,心里完全没谱。尽管他曾在苏联进修过,但仅仅待了四个月,缺乏实际操作经验。

陈赓脑子转得快,琢磨出在敌人眼皮底下搞情报的门道。他寻思,要在上海这种危险地方活动,就得让敌人摸不着头脑。最好的招数就是把自己打扮得跟平常老百姓一样,不显山不露水。这样一来,敌人就算想查,也查不出个所以然来。

陈赓频繁变换形象,时而扮成富家子弟,时而伪装成帮派分子,有时还假装成街边小混混。他化名为“王庸”,主动与警察、特务和巡捕拉近关系,借此搜集情报。由于他表现得十分自然,完全融入江湖氛围,从未引起他人怀疑。

某天,陈赓正要去上海法租界的一家戏院参加一个重要会议。他一到现场,就发现戏院已经被国民党的特务和巡捕围得水泄不通。参加会议的人都混在观众里,根本出不来。

通常情况下,陈赓应当迅速离开这个区域,以避免引起敌方警觉。然而,他表现得异常冷静,反而主动上前与特务展开了交谈。

陈赓在当地的特务和巡捕中几乎无人不晓,他们常对陈赓说:“王先生,看我们怎么抓捕共产党人。”

陈赓一听,立马装出又惊又喜的表情,说道:“抓共产党?这可是好事!兄弟们,加我一个怎么样?”特务们完全没起疑心,反而竖起大拇指夸他胆大,还放心地让他负责看守一个出口。

陈赓暗自高兴,立刻向特务们保证:“别担心,我会把出口看紧。”等特务一离开,他马上打开通道,让参会人员迅速撤离。

随后,国民党当局察觉了陈赓的踪迹,立即发出逮捕令。然而,英国租界警察局的密探并未意识到王庸就是陈赓本人,反而邀请他一同参与抓捕行动。这一误会导致了一系列滑稽的场景。

1932年,红四方面军主力跨过平汉铁路向西推进,陈赓因伤势过重,不得不离队前往上海接受治疗。然而,武汉被国民党重兵把守,他只能选择陆路绕行。

陈赓刚离开不久,就碰上了几个国民党的巡逻兵。但这些士兵似乎没有逮捕他的意图。陈赓见状,掏出一些钱递给他们,顺利脱身。

深夜,陈赓在一间旅店休息,恰巧碰上国民党地方武装前来搜查。看到陈赓穿着商人的服饰,对方质问道:"你做什么生意的?"

陈赓故意表现得很胆怯,谨慎地答道:“我从湖北樊城过来采购桐油,路过这里休息一下。”

对方疑惑道:“你自称来自湖北,怎么说话带着湖南腔调?”

陈赓淡定地回应:“湖南和湖北是邻居,我在樊城的亲戚家做学徒。”他以为这样就能糊弄过去,没想到另一个团兵紧追不舍:“你在樊城具体住哪条街?”

陈赓一时有些犯难,因为他从未踏足过樊城,对那里的街道布局一无所知。在这紧要关头,他灵机一动,想到樊城靠近汉水,便随口答道:“我住在河街那边。”

陈赓当时并不确定自己的回答是否准确,但巧合的是,樊城的确有一条顺着河岸延伸的街道,而那条街正是桐油商贩们经常聚集的地方。

团丁们听陈赓说话有条有理,疑虑减轻了不少,不过为了保险起见,他们还是打算第二天带他去南阳城进一步审问。为了防止他半夜逃跑,他们要求陈赓晚上必须睡在团丁中间,严加看管。

陈赓察觉情况不妙,迅速开动脑筋,绞尽脑汁思索脱身之策。很快,他灵光一闪,想到了一个可行的方案。

他走进店里,掏出20块钱递给老板,说:“先放8块在你这儿,我改天来拿。剩下的12块,你拿去弄点酒菜和鸦片,让几位长官放松一下。”

老板立刻明白了陈赓的暗示,爽快地收下了那8块钱,并按照他的安排,热情款待了几位团兵。团兵们见到桌上摆满了美食,毫不客气地大快朵颐,最终醉得不省人事。就在他们毫无防备之际,陈赓在老板的协助下,骑上一头毛驴悄然离开了。

陈赓刚出发不久,便接连遭遇意外。他意识到时间紧迫,丝毫不敢耽搁,立刻在深夜联系了中共鄂豫边地区的地下联络员王慈如。

随后,王慈如安排了一位了解当地环境的人员陪同陈赓前往南阳。陈赓依旧保持着商人的装扮,而陪同者则假装成他的随从,他们租用了一辆小车,推着陈赓前行。然而,在距离南阳仅剩16公里处,他们再次遭遇了检查行人的地方民团。

民团对过往人员盘查得非常仔细,尤其对陈赓的身份起了疑心。两个团丁低声商量了几句,随即让陈赓和同伴在路边等着,他们则继续搜查其他人。不过,陈赓很快发现,其中一个团丁偷偷溜走了,举动十分反常。

陈赓凭借多年的经验,意识到对方很可能是去向上级报告情况。为了不引起怀疑,他故意提高声音对随行人员说:“我们去南边那家餐馆吃点东西吧!”随后,两人迅速改变路线,安全撤离。

王慈如将陈赓安置在一名党员家中后,立即与南阳地下党组织取得联系。双方商定了具体的碰头方式、时间和地点,确保一切安排妥当后,王慈如才带领陈赓顺利抵达南阳。

在南阳停留数天后,陈赓动身前往火车站,计划经徐州前往上海。为了避免身份暴露,他特意更换了着装,但即便如此,仍被人识破。

陈赓刚到火车站,胡宗南的一个手下就注意到了他。那人觉得陈赓面熟,立刻走上前,直接问道:“你是不是黄埔军校出来的?”

陈赓心里一惊,但脸上没有露出任何异样。这时,对方突然兴奋地喊道:“嘿,你不是陈赓吗?好久没见了!”

陈赓刚说完,就察觉到周围有好多眼睛盯着他。为了避免引起更多注意,他马上对那位军官说:“我是上海人,平时做点买卖。”

在上海生活多年,陈赓已经能说一口地道的上海话,这让那位军官完全没察觉到任何异常。军官有些歉意地解释道:“不好意思,我认错人了。我朋友是湖南人,长得和你很像。”

陈赓没想到对方真信了他的说辞,他不敢多留,赶紧从原地撤离。

同年11月,陈赓顺利抵达上海,然而等待他的却是更为严峻的考验。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。