白蛇无意吓到长孙皇后,李世民将它射杀,为大唐衰亡埋下了伏笔

哎呀!皇后娘娘受惊了

贞观七年,即公元633年的暮春时节,此时的唐太宗李世民,正值其励精图治、开创“贞观之治”的关键时期。就在不久前,他刚刚领导完成了对国家根本大法之一——《贞观律》的重要修订工作。《贞观律》简化了隋律的繁苛条文,调整了刑罚等级,使得法律更加明确和易于执行,对稳定社会秩序、促进生产发展起到了至关重要的作用,是贞观之治的重要法制保障。

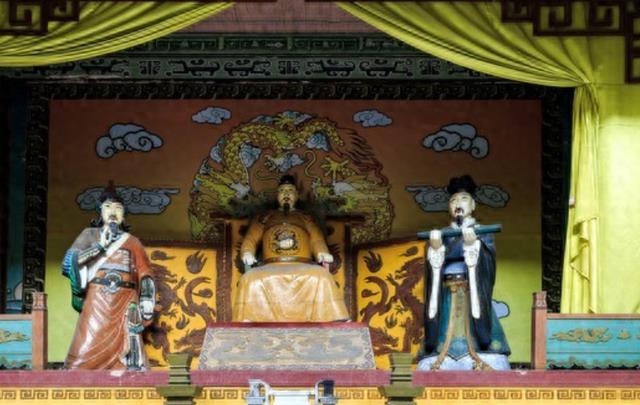

连续多日的伏案工作之后,李世民决定前往京畿之地的神龙山谷进行一场游猎活动,以舒缓身心。陪同他前往的,不仅有他一生敬重的文德皇后长孙氏,还有几位开国元勋和心腹重臣,如以勇猛善战、忠心护主闻名的秦琼(秦叔宝)和尉迟敬德(尉迟恭)等人。

秦琼和尉迟敬德是玄武门之变的关键人物,深得李世民信任。一行人策马进入山谷,就在队伍行进至半山腰时,发生了一桩意外。走在队伍前列的长孙皇后,忽然被从路边草丛中迅速窜出的一条通体雪白的蛇所惊扰。这条白蛇形态颇为奇异,其头部有明显的凸起,在日光照射下,仿佛隐约有角质物生成。

长孙皇后以贤淑端庄、临事镇定著称,即便在当年玄武门之变那般凶险的时刻,她都能亲自勉励将士,稳定人心。但此刻面对这突如其来的异蛇,也未能完全抑制住受惊的反应。听闻皇后受惊,原本与群臣谈论着国事或狩猎技巧的李世民立刻策马赶至皇后身边。

李世民本人不仅是杰出的政治家、军事统帅,其个人武艺也相当娴熟,尤其精于骑射。见到爱妻受惊,又观察到这条外观不同寻常的白蛇,李世民迅速做出反应。他立刻从马鞍旁取下随身携带的雕弓,几乎在瞬间便完成了搭箭、开弓、瞄准的动作。

弓弦响处,一支利箭疾射而出,精准地命中了那条白蛇的要害部位。整个过程迅捷无比,以至于随行的众多将士还未完全明白发生了何事,那条引起骚动的白蛇便已瘫软在春泥之中,失去了生机。

怪事连连,天象也变脸?

就在李世民射杀那条异乎寻常的白蛇之后不久,原本晴朗明媚的天空发生了急剧的变化。先前还是阳光普照、惠风和畅,转眼间便乌云密布,从四面八方迅速聚集,遮天蔽日。紧接着,电闪雷鸣,狂风大作,豆大的雨点倾盆而下,其势之猛烈,如同天河倒悬。

为了躲避这罕见的暴雨,众人急忙在附近寻找可以遮蔽风雨的处所。恰在此时,他们发现在不远处的山腰上有一座规模不大的山神庙。面对倾盆大雨,李世民一行也顾不得太多,便匆匆进入这座古老的山神庙中避雨。就在众人刚刚进入庙内,惊魂未定之时,更为奇异的事情发生了。

这座据称有着百年历史的古庙,在狂风暴雨的冲击下,开始剧烈摇晃,梁柱发出令人不安的声响。随后,伴随着一声巨大的轰鸣,整座庙宇竟然在众人眼前轰然坍塌。待到这场突如其来的暴雨终于停歇,乌云渐渐散去,天空重新显露出颜色时,众人再向原先庙宇所在的位置看去,却发现那座山神庙已经消失得无影无踪,原地只留下一片散乱的残垣断瓦,以及被雨水浸透的泥土。

先前还可供避雨的庙宇,竟如同海市蜃楼一般消失不见。这一连串发生在射杀白蛇之后的反常现象——天气的骤变和山神庙的离奇坍塌与消失,使得在场的所有人,包括见惯大场面的李世民和他的文武重臣们,都感到一种难以言喻的惊异。

龙榻梦魇,帝王也心慌

经历了神龙山谷中射杀白蛇、遭遇暴雨以及山神庙离奇坍塌消失等一系列反常事件之后,李世民一行返回了皇宫。就在当天夜里,一向以身体强健、精力充沛著称的唐太宗李世民,突然出现了严重的病状。他开始发高烧,体温持续不降,并且很快陷入了半昏迷的状态。

在意识模糊期间,李世民不断地说着呓语,其内容似乎与白天发生的事件有着直接的联系。据称,他反复念叨着诸如“我当时一时冲动才杀了你的孩子,放过我吧”之类的话语,听起来像是在向某个对象进行忏悔和求饶。

皇帝的突然病倒及其在病中的异常言语,无疑让宫中上下,尤其是皇后长孙氏,感到极度的忧虑和不安。面对丈夫突如其来的重病和令人费解的呓语,她立刻采取行动。她急忙派遣宫中的内侍或禁卫,去宣召一位以耿直敢言、学识渊博而著称的重要大臣入宫,此人便是魏征。

次日清晨,程咬金急匆匆地赶到魏征的府邸,向他详细叙述了皇帝陛下从昨日外出游猎归来后突然病重,以及在病榻上行为怪异、口出奇特呓语的情况,并传达了皇后请他立刻进宫的旨意。魏征听闻此事,了解到事态的严重性和特殊性,不敢有丝毫怠慢,立刻整理衣冠,随同程咬金紧急入宫面圣。

名臣出手,斩蛇亦斩龙脉?

当魏征随程咬金紧急入宫,面见了病重中的李世民和忧心忡忡的长孙皇后。魏征在了解了事情的来龙去脉,特别是李世民在神龙山射杀白蛇以及随后发生的连串异象和皇帝本人的怪病及呓语之后,他,探查到了导致皇帝病重的“主谋”——那便是与被射杀的白蛇母亲。

这个“白蛇母亲”怨念极深,执意要为死去的“孩子”报仇,目标直指射杀者李世民的性命。在这千钧一发之际,以刚正不阿、智慧卓绝著称的魏征挺身而出。他将手中宝剑扔了过去,与这前来复仇的“白蛇母亲”展开了对峙和搏斗。

最终,魏征成功地将这作祟的“白蛇母亲”彻底斩杀从而解除了对李世民生命安全的直接威胁,使得皇帝得以从这场由超自然因素引起的危机中脱险。

故事并未就此结束,魏征此次斩杀“白蛇母亲”虽然救了皇帝一命,却在无意中造成了一个更为深远且无法挽回的后果——斩断了关乎大唐王朝国运兴衰的“龙脉”。“龙脉”是中国古代风水堪舆和民间信仰中的一个重要概念,斩断龙脉,在传说中意味着对王朝根基的严重损害,预示着未来的衰败。

据说,魏征本人在事后也意识到了自己行为可能带来的可怕后果,但他深知此事关系重大,牵连甚广,一旦泄露可能会引起更大的恐慌和动荡,甚至影响到皇帝的威信和王朝的稳定,因此他选择了将这个惊人的秘密深藏于心底,未曾向包括李世民在内的任何人透露。

射杀白蛇的事件发生后,李世民继续以高度的勤勉投入到治国理政之中,致力于巩固和完善大唐的政治制度。根据史书记载,他在贞观年间推动了多项重要的改革,其中科举制度的优化尤为突出。此外,李世民还对三省六部制进行了细致调整,明确中书、门下、尚书三省的职责分工,进一步理顺了中央政府的运作机制。中书省负责起草诏令,门下省负责审核政令,尚书省则统管六部执行事务,这种制度设计极大提升了行政效率,减少了决策失误的可能性。

与此同时,长孙皇后的健康状况却开始逐渐恶化。自从神龙山谷那次白蛇惊扰事件后的数年间,她的身体日渐虚弱,咳疾缠身,常常卧床不起。贞观十年(公元636年),这位为大唐江山倾尽心力的皇后,最终因病在太极宫辞世,享年仅三十六岁。她的去世,对李世民而言无疑是巨大的损失。史载李世民为皇后治丧期间,亲自为她选定陵址,并下令修建昭陵,以寄托哀思。长孙皇后生前喜好音律,尤其珍爱一架焦尾琴,李世民在祭奠时常抚琴追忆,令人唏嘘。

时光荏苒,李世民的统治进入了晚期。贞观十七年(公元643年),太子李承乾因与朝臣及部分宗室成员牵涉谋反案,震动了朝野。李承乾是李世民与长孙皇后所生的嫡长子,自幼聪慧,颇受期待,被立为太子。

他成年后逐渐表现出不端行为,与朝中一些权臣及宦官过从甚密,甚至被指控蓄意谋反。面对这一事件,李世民的处理方式与早年果断处置齐王李元吉及其旧部时有所不同。史载李元吉在玄武门之变中被杀后,其党羽被迅速清洗,毫不留情。而此次对李承乾,李世民最终选择了较为宽宥的处置,仅将其废为庶人,流放黔州。

至于那则流传于后世的“白蛇与龙脉”的野史传说,传言称,当年在神龙山被李世民射杀的白蛇,其怨念并未彻底消散,而是经过百年的轮回,化身为一个对大唐命运产生深远影响的人物——安禄山。安禄山本是胡人出身,初为边疆小吏,后因善于逢迎和军事才能,逐步得到唐玄宗李隆基的信任。他被任命为平卢、范阳、河东三镇节度使,手握重兵,权势滔天。

安禄山内心逐渐滋生野心,于天宝十四载(公元755年)在范阳起兵叛乱,史称“安史之乱”。他以清君侧为名,率军迅速攻占洛阳,并建立伪政权,自称大燕皇帝。这场叛乱持续了整整八年,其间安禄山虽在起兵两年后被其子安庆绪所杀,但叛乱的破坏力却远未消退。

叛军所到之处,城池陷落,百姓流离,中央财政崩溃,地方节度使趁机拥兵自重,唐朝的中央集权体系遭到严重削弱。《资治通鉴》记载,安史之乱导致了“国祚中衰”,唐朝从此由盛转衰,社会矛盾日益加剧,藩镇割据愈演愈烈。尽管唐廷最终平定了叛乱,但国力大损,为日后唐朝的最终灭亡埋下了伏笔。

参考资料:[1]王万盈.李世民与魏征关系新论[J].西北师大学报(社会科学版),2002,39(5):100-104

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。