曹操乱世奸雄,兵强马壮为何在赤壁之战后放弃一统天下?

曹操乱世奸雄,兵强马壮为何在赤壁之战后放弃一统天下?

先说结论,赤壁战败对于曹操,损失最大的不是军队,而是他自己。

这次战败对曹操有很大的精神打击,也让他意识到自己确实老了。

公元207年,平定河北四州的曹操五十三岁(古人三十六岁就可以自称“老夫”),早已到了“知天命”的年纪。

可面对贾诩“休养生息”的策略,曹操坚定地选择了否定,他认为自己还有雄心壮志,应该率军南下,一统华夏。

从这里,我们也能看到曹操必胜的决心以及充沛的精力。

时年夏天,曹操挥师南下,还未到荆州就传来了刘表逝世的消息。

刘表之子刘琮自知不是曹操之敌,于是主动投降。

而此时还在樊城修建防御工事的刘备并不知情,因此延误战机被曹操一举歼灭。

短短两个月的时间内,曹操兵锋直抵荆州七郡,这也让曹操对一统天下有了“指日可待”的信心。

随之而来的是赤壁之战的惨败,曹操自知后方不稳,于是连夜赶回,稳定局势。

等到公元209年,终于稳定了后方的曹操却再也没有了“一统”的机会。

因此此时周瑜稳赚南郡,刘备坐镇荆南,加上刘表旧部的归顺,南方地区已经被孙刘联军牢牢把控。

而且孙刘联盟正值蜜月期,曹操也无法使用离间计打破这种关系层。

在东汉那个平均年龄只有30岁的年代,已经五十五岁的曹操已经无力再挥师南下了,他能做的,就是为自己的后代以及部下谋取更多的利益。

比如汉献帝如何处理?自己到底该不该做周文王?这些部下如何安置?

统一天下固然是毕生的梦想,但此刻的曹操必须面对现实。

此时曹氏和汉室已经有了不可调和的矛盾,毕竟曹氏的威望已经达到了顶点,退无可退。

可“篡汉”时机尚未成熟,曹操也没有十足的把握能够成功,为了给子孙谋求出路,曹操开始不断地提升自己的个人威望。

而剩下的六个军阀东吴孙权、荆州刘备、益州刘璋、汉中张鲁、交州士燮、辽东公孙恭,虽然没有办法及时剿灭,但对曹操也造不成致命威胁。

除了已经结盟的孙刘联军以外,益州的刘璋和交州士夑正好被两人挡住了,无法攻打。

辽东天高皇帝远,去不了,而且公孙氏的力量集中,一时半会无法攻克。

唯一可以攻打的就只剩下了汉中的张鲁势力。

可曹操征伐张鲁的消息一经传出,就立刻引起了马超和韩遂的警觉。

以两人为首,西凉和关中十几路军阀迅速集结,与曹操形成抗争之势。

西凉军的这个情况,是曹操万万没想到的,毕竟他一开始就没想过大打出手。

而且西凉军对于中央一直十分配合,基本上处于臣服状态。

此次西凉军一改常态,也让曹操成了众矢之的,进退两难。

由于箭在弦上,曹操只好亲调大军,希望可以一战平定西北。

这是曹操赤壁之战偃旗息鼓后,第一场大规模战役,也是曹操威望得以恢复的战役。

回到邺城后,曹操凭借这场战争获得的声誉逐渐开始为后代篡汉铺路。

将西北兵权交给夏侯渊后,曹操放心地回到了自己的老巢。

公元212年(建安十七年),曹操连演都不演了,直接获得了“赞拜不名,入朝不趋,剑履上殿,如萧何故事”的待遇。

此时的曹操已经五十有八,并与之前自己最坚强的盟友荀彧分割。

公元213年,曹操“被册封”为魏公,并建立自己的封国——魏国。

上一个做过类似事情的人,他的名字叫——王莽。

公元214年,曹操“被授予”“位在诸侯王上”的待遇。

当年曹操六十岁,也完成了称王前的最后一步。

公元215年,曹操再次征伐汉中,哪怕西凉军已经名不副实,尽管马超已经被夏侯渊打垮。

征讨成功后,司马懿趁机劝谏曹操攻占蜀中,却遭到了曹操的拒绝。

在这段对话中,曹操留下了“得陇望蜀”的典故成语。

战争成功后,曹操立刻班师回朝,并被汉献帝册封为“魏王”。

时年,曹操六十有二岁。

再往下走,曹操很有可能会提前完成自己“代汉自立”的梦想。

如果没有刘备前来搅局的话。

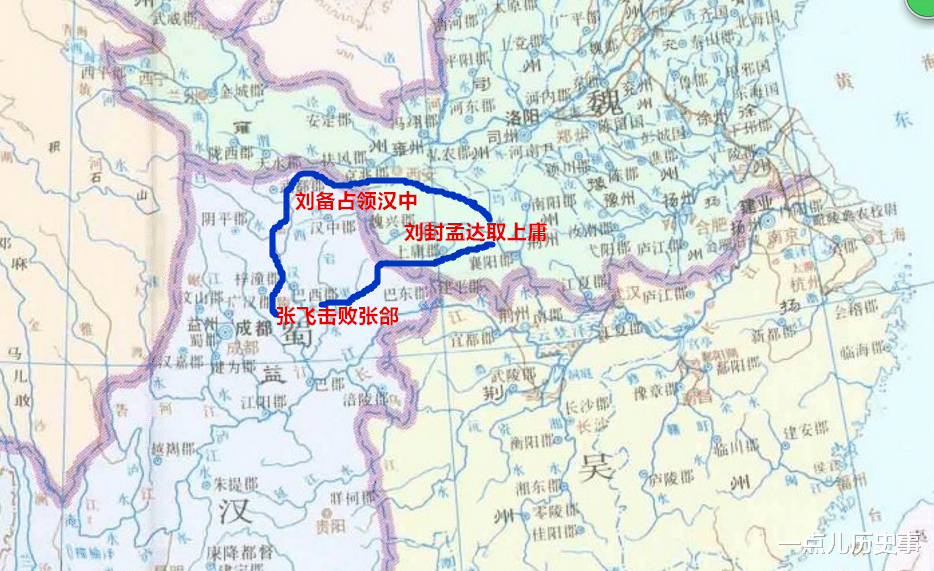

公元前217年,刘备率军夺取汉中。

夏侯渊战败被杀,曹操大惊失色,调集大军解救无果,只好仓皇逃窜。

这一战让曹操威望尽失,颜面扫地。

之后刘备乘胜追击,派遣义子刘封、大将孟达攻占上庸,同时期刘备左膀右臂二弟武圣关羽也和刘备呼应,进攻襄阳。

刘备和关羽的举动让曹操一度有了迁都的想法,若不是江东孙权临阵倒戈,或许“季汉”的建立近在眼前。

可随着孙权偷袭,关羽败走麦城,“季汉”也最终成了泡影。

关羽死后不到一个月,最爱他的曹操也只随他的脚步离世。

作为曹操生前指挥的最后一场战役,汉中之战的惨败让曹操的形象也变得“不再完美”。

不过这丝毫不影响曹丕的运作,曹操去世第二年,曹丕就结束了四百余年的汉朝统治,建立魏朝,并追封曹操为“魏武帝”。

结语如果大家仔细查看,就会发现赤壁之战不仅是三国的分水岭,更是曹操一生的分水岭。

赤壁之战前的曹操有多么意气风发,多么踌躇满志,赤壁之战后的他就有多么萧瑟秋风,多么垂头丧气。

赤壁之战后,曹操再也没有了之前的“锐意进取” ,反而一心想为自己的“曹家”谋后路。

因此之后他发动的三场战争虽然都没有获得完全胜利,却都让他获得了自己想要的东西。

这与之前的曹操截然不同。

初平元年(公元190年),面对分乱的局势,董卓的暴虐,曹操激情而起:

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

初平二年(公元191年),看到关东军踌躇不前,曹操痛心疾首:

荡覆帝基业,宗庙以燔丧。

播越西迁移,号泣而且行。

建安十二年(公元207年),曹操战胜袁绍,一统北方后,更是留下了千古名篇——《观沧海》、《龟虽寿》。

这一切却在建安十三年(公元208年)彻底转变。

此前的曹操志得意满,以兴复中原为己任。

此后的曹操梦想破裂,见“统一无望”,开始为自己的家庭谋后路。

当然,曹操并不是不愿意再次看到“山河一统”,只是他的时间不允许他再有这个想法。

在这段时间里,这个曾意气风发的“太监孙子”变成了一个手握重权但垂垂老矣的“魏王”。

他最后做出了自己的选择,将剩余的力量铺路,让自己的家族可以更好的延续下去。

只可惜他做梦都不会想到,自己的三代人竟然活不过一个司马懿。

欢迎大家在屏幕下方留下宝贵的意见,废青工作室与您下期不见不散,部分图片来自网络搜集,侵删。

文:小昭 审核:梦愚编辑

文献参考:《二十四史》《史记》《汉书》《后汉书》《战国策》《左传》《春秋》《吕氏春秋》等。

本文为一点儿历史事作者手打,未经允许,不得转载。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。