毛主席没有钱,却很大方,蒋介石很有钱,却很小气

毛主席与蒋介石在对待“钱”的态度上有何不同,以往已多有论述,现将二人此方面的差异再次阐述。

总体而言,毛主席虽经济拮据却慷慨大方,蒋介石富有却吝啬,两者在金钱态度上形成了鲜明对比。

提及解放战争时的国民党军,常被视为军容整齐、装备先进,似“富家子”般身着美式军装、钢盔军靴。然而,历史上的国军真相果真如此吗?

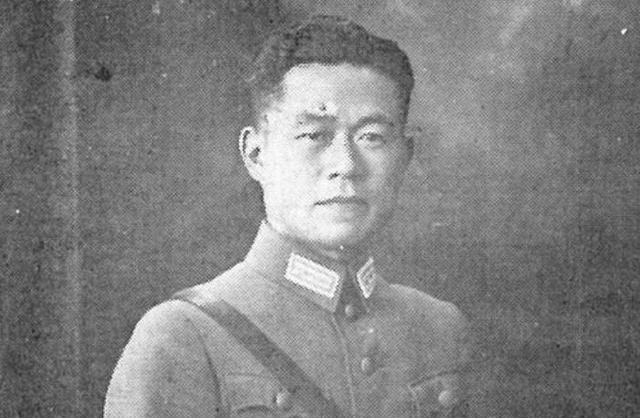

1946年初,东北战场涌现新一军、新六军等美械精锐,孙立人、廖耀湘等将领身着美式军装成宣传焦点。然而,两年后,这些“美械精锐”已风光不再。

1948年9月,辽沈战役中,廖耀湘第九兵团原计划经锦州撤至营口港,却因情报失误退回沈阳,耗尽资源。东野三纵突袭胡家窝棚,廖耀湘慌乱中用明语电报指挥,暴露位置,最终军部被歼,本人被俘。

淮海战役中,1949年1月初,邱清泉兵团困于陈官庄,缺粮缺弹。求援无果后,他精神失常,终日高呼“共军来了”。最终,在突围时于乱枪中身亡。

十八军军长胡琏表现迥异,1948年底黄维兵团双堆集被围时,他虽处南京后方,却两次冒险入圈助黄维。明知希望不大,仍反复涉险,几丧命。此举振奋士气,也暴露国军物资匮乏。

整编74师师长张灵甫的经历凸显问题。1947年5月孟良崮战役,74师被华野围困。黄百韬建议突围,但张灵甫因重武器和骡马车辆众多,担心损失巨大而犹豫未决。

1946年龙凤战役中,32团团长张慕贤被围时称“山炮带不走,我不撤”,两门山炮在他眼中极重。经胡琏多次催促,他才撤离。这体现了国军将领对武器弹药匮乏、补给困难的深刻认识。

国军所得的“美械”装备多为一次性消耗品。抗战后虽获日军遗弃武器及美援,表面强盛,然补给链脆弱,难支长期消耗。犹如贫家学子借钱购电脑,重负之下,不敢妄用。

1948年冬,74师重建后官兵缺鞋,行军仅着破布草鞋,双脚冻伤严重。蒋介石闻讯,仅嘱“节约弹药”,勿浪费子弹粮食,犹如贫父叮嘱子:“用钱需谨慎,多比学习,勿比吃穿。”

1948年12月,淮海战役高潮时,徐州战区司令杜聿明接令南下突围。蒋介石电报再嘱:“子弹需省用,严禁浪费。”此时杜部弹药匮乏,此令更显无奈,映射出国军补给匮乏、装备窘迫之境。

东北地区新六军辽沈战役后期缺美式军服棉衣,士兵单薄衣衫颤抖。仓库有储备,因物流不畅、腐败,前线难补给。暂编57师师长报士兵三分之一赤脚,仓库满装备无人发。此乃物资匮乏恶性循环。

傅作义部35军被围新保安时,军长郭景云拒弃四百辆汽车,称乃傅总司令珍爱之物。此举致国军因装备沉重失机动性,终致全军覆没。

这些因素致国军关键时刻难突围,选择死守而不弃装备。高级将领视武器如生命,丢失即失饭碗。此心理障碍大幅削弱部队战斗意志与决心。

解放军早期物资匮乏,但缴获装备渐丰,至淮海战役时,部分纵队钢盔配备超七成。影视剧夸大简陋装备形象,忽略历史真相。1948年后期,解放军装备已大幅改善。

历史昭示,战争胜负不单凭武器优劣,更需持续补给支撑。蒋介石如贫家之主,欲撑门面而紧缩开支,终致“一次性装备”耗尽,全局瓦解。

回顾解放战争,蒋介石宛如贫困家长,他苦口劝诫,态度谨慎,过度珍视依赖装备,却束缚了战场将领的机动与决策,致其陷入被动,终致战争失利。

此视角观之,蒋介石持有的“贫困生家长”心态,可能是国民党军队在解放战争中逐步走向溃败的最根本缘由。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。