1960年某日,毛主席收到一封信,言辞尖锐。

起初,毛主席阅信大怒,但见落款后,叹了口气,仅言六字:“罢了,不予追究。”

这封信的作者是谁?毛主席看到签名后为何直接放弃追究?

【那个特别的写信人】

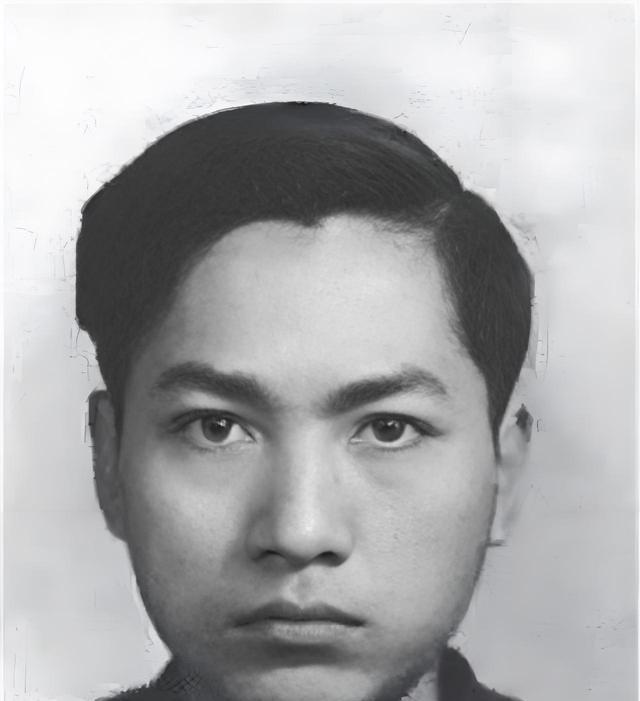

此信署名为“陈掖贤”,一个颇为寻常的名字。

得知陈掖贤是革命烈士赵一曼之子,毛主席的态度迅速改变。

此时,他脑中重现赵一曼为革命壮烈牺牲的场景,心中涌起深深感慨。

赵一曼在抗战中被日军俘,历经酷刑而不屈,最终英勇牺牲。她为掩护战友,不惜自我牺牲,顽强抗争至生命尽头,其事迹传遍中华。

赵一曼之子陈掖贤长期生活在特殊阴影下,不知生母且对其英勇事迹一无所知。直至21岁,他才从家人处得知自己是革命烈士赵一曼的孤儿。

【与母亲的迟来的相逢】

知悉母亲身份,陈掖贤前往东北烈士纪念馆,目睹母亲照片、遗物及英勇事迹。面对未知历史,他心怀敬仰与多年未见之遗憾,情感复杂。

回家后,陈掖贤用钢针蘸墨水,在手臂上深刻“赵一曼”三字,以此怀念母亲并表达对她无私革命精神的崇敬。

陈掖贤深受家族悲壮历史影响,生活在母亲英勇光环之下,却缺失关怀与温暖。长期内心压抑及现实困境,使其情感日益复杂且充满痛苦。

【三年困难时期的心路历程】

上世纪60年代,全国经历“三年困难时期”,百姓面临饥荒与物资短缺。陈掖贤目睹群众缺粮,内心痛苦愤怒。虽曾为母亲自豪,但眼下百姓苦难让他难以平静。

陈掖贤认为问题根源在政府,政府应担百姓苦难之责。他愤而写信直指毛主席,改编《忆秦娥》讽刺,字里行间尽显对现实与政策的不满与质疑。

信毕,陈掖贤果断寄出,期望此信能让上层关注民间疾苦。

【毛主席的反应】

毛主席阅信初怒,身为国家领袖,遇刺耳讽刺信自然不悦。信中《忆秦娥》改编,尖锐批评其政策,令他深感不适。

见落款“陈掖贤”,他心情复杂。此乃赵一曼之子,她为革命捐躯,舍弃一切,含家庭与孩子。毛主席深知,赵一曼子失母后,生活定多艰辛。

毛主席沉默片刻,放下信,叹气道:“算了,不追究。”

【动荡岁月中的陈掖贤】

尽管毛主席宽恕了陈掖贤,但那封信并未被遗忘。10年动乱时,因曾写此信,陈掖贤遭批斗,被冠以“反革命”之名,饱受批判与迫害。

陈掖贤为避批斗与抨击,离家隐居北京郊外半月,饱受饥饿寒冷,躲避追捕。终因无法支撑,悄然返回女儿家,过上隐姓埋名的生活。

动荡岁月给陈掖贤带来重创,愤怒、失望与无助在他心中加深,渐失生活希望。尽管毛主席曾宽容以待,他仍难以摆脱内心阴影。

【悲剧的结局】

1982年,陈掖贤在长期的压抑与痛苦后自缢身亡,生命戛然而止,终结了他一生的挣扎与奋斗。

陈掖贤的悲剧反映了那个时代众多家庭的命运。其母赵一曼是革命烈士,献身国家解放,而他却在新社会遭遇重重困难,终以不幸结局。