当喜马拉雅冰川融尽,中印是共渡难关还是为水火拼?

喜马拉雅,看上去像是大自然精心构建的屏障,把中国与印度隔得明明白白。可这道全长2500多公里、平均海拔超4000米的山脉,真有这么“和平”吗?如果你稍微扒拉下地图,会发现它既像一道天然的围墙,也像一道无法愈合的地缘伤疤。

说到这,我得先说说“高原哲学”。

在地理上,谁占高地,谁就有话语权。

这不是我瞎说,是军事科学院的研究结论:在现代战争中,掌握高地,就等于掌握了“视野+火力+战略纵深”三大资源。喜马拉雅地区,正是这种“制高点三合一”的典型。

换句话说,这山不是摆着好看的,它每一寸土地的价值都“翻了倍”。哪怕是一块鸟不拉屎的岩石,只要能俯瞰对方阵地,它就能成为兵家必争之地。也难怪从1962年之后,中印边境的紧张程度,总是和这山的“存在感”高度相关。

每当两国关系遇冷,这道山就“咳嗽”;一旦气氛缓和,它又“安静如鸡”。可以说,它是亚洲地缘政治的“晴雨表”。

不过,说到底,喜马拉雅也不是冷冰冰的“军事地图”,它还藏着一个巨大的、正在融化的现实问题——水资源。

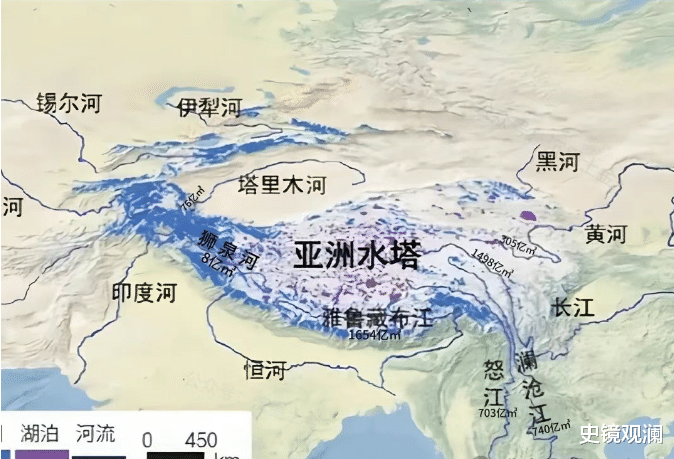

想象一下:长江、恒河、雅鲁藏布江,这些养活十几亿人的大河,居然全都源于这片雪山。

但随着全球变暖,这些雪山正在“发烧”。联合国环境规划署在2023年发布的报告指出,如果温度持续上升,到2050年,喜马拉雅将失去三分之一的冰川覆盖面积!

这可不是拍纪录片用的危机感,而是真刀真枪的现实隐患。水源减少,意味着谁掌握源头,谁就有更多谈判筹码。

你可能没注意,水,其实已经成为21世纪的新型战略资源。

石油打过仗,天然气谈过判,但水源的博弈,才刚刚开始。正如一位国际水资源专家说得直白:“未来的冲突,可能不是为了石油,而是为了水。”

而喜马拉雅,刚好是亚洲水塔。所以,当我们以为它只是边界线的时候,其实它已经变成了生态、战略、资源的三线交汇区。

我曾在青藏高原上走过几段无人区,一边是中方哨所,一边是荒芜雪原,那种沉默感,像极了这片山脉的性格——神秘、冷峻、不可忽视。

在我看来,喜马拉雅不是单纯的“问题”或“资产”,它更像一个被历史和自然共同缝合起来的“地理密码”。解得开,它就是通往中印合作的钥匙;一旦处理不好,那就是不断翻烧饼的风险源。

说白了,这山不是谁的挡箭牌,也不是谁的护城河。它更像两位邻居中间的篱笆墙——你往东,我往西,关键看谁先踩了对方的草坪。

如果换到今天这个“气候+地缘混战”的大环境下,谁能在这场博弈中走得更稳,恐怕得看谁理解地理更深、生态更先、布局更细。

我更倾向于把喜马拉雅当成一次“天赐的考题”。它考的不只是国界,更是双方的战略智慧、生态韧性与历史耐心

各位领导,你们觉得呢?喜马拉雅到底是天赐屏障,还是慢性隐患?留言聊聊你对这座山的看法,欢迎来唠!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。