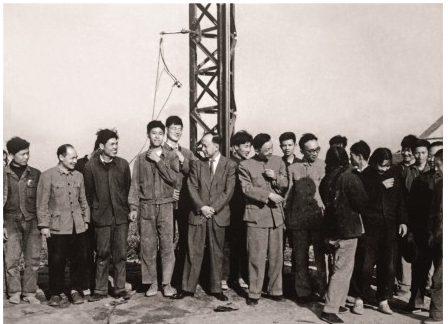

我们的社会怎么了,钱学森的照片下,“这人是谁啊”竟获54个点赞

在钱学森的一张照片之下,竟有一条“这人是谁啊”的评论获得了54个点赞。这仅仅只是点赞的,不认识没点赞的又有多少?虽然有网友回复“你的一根脊梁骨是他给的”,但这个刺眼的数字还是像一记重锤敲在了这个时代的鼓面上:当一个民族连自己的“脊梁”都认不出来时,我们究竟遗忘了什么?

钱学森的照片发在热搜话题的评论区无人识,而明星的宠物狗走失话题却能引爆话题登上热搜。几张狗照片却有大把人能认出哪条狗是哪个明星的,能把它一一对应起来,每条狗有什么特点评论区讨论的头头是道。

谁在抹去历史的星光

1、教育:被“标准答案”困住的科学灵魂

不是想说现在的教育模式有啥问题,而是想说能否不要在介绍的时候就是老师画个重点说“这句话要考”让学生就只记住这一句。我搜了下九年义务教的课本,有完整介绍钱学森的,只有江苏教育出版社出版小学语文教材六年级上册第19课:《钱学森》。其他都是一句话概括。

流量即正义:平台算法将娱乐八卦推上神坛,而科学家的故事被归入“无人问津”的冷门分区。钱学森诞辰纪念日的推送量,不及明星绯闻的万分之一。

娱乐至死的共谋:自媒体用“震惊!钱学森工资曝光”的标题党消费科学家,却无人讲述他如何将奖金悉数捐给西北治沙。

有用”才是王道:年轻人崇拜财富新贵、流量网红,因为他们的成功“肉眼可见”;而钱学森在沙漠中啃窝头搞科研的事迹,或许看到的时候会佩服但下一秒就忘了。

1、我们的课本应该让科学家从神坛走入人间,不要一味的画重点,两句话概括。比如可以讲述他被美国囚禁时是怎么用自己的智慧抗争回国的,在两弹一星的时候遇到什么问题怎么去解决的。

2、平台算法应该给科学、历史预留推荐位,不要一味的娱乐至死,不能用户爱看啥就只推啥,强制推荐一定比例的关于科学、历史的内容。设置我们可以从立法的角度来规定平台强制预留必定比例的推荐位。同时如果有关于讲述我国有重大历史贡献的人物内容时可以给予一定的流量扶持!

3、社会责任:在我们的生活中能否给与这类人物的一些宣传,不如我们的公共设施地铁。地铁的墙面,屏幕不要全是广告,可以放一些这类人物,设置人物画像加上二维码,已扫描就可看到人物的生平简介,做出的贡献。也可以偶尔电子屏幕播放下这类视频。

钱学森曾说:“不要失去信心,只要坚持不懈,终会有成果的。” 当54个点赞暴露了一个时代的遗忘症时,我们需要的不是愤怒,而是行动:

1、今夜花10分钟读一篇我国重大贡献的人物传记,代替刷明星八卦,不要下次有人发张照片你问“这是谁啊”

2、让“追科学之星”比“打榜应援”更潮;

3、记住那个用算盘打出导弹轨迹的老人——因为遗忘他的民族,不配拥有下一个钱学森。

“这人是谁?”的提问,应该成为一个民族自我唤醒的警报,而非文明衰落的墓志铭。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。