太阳内部1500万℃就能核聚变,为什么可控核聚变超过1亿℃才行?

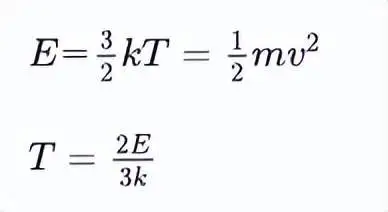

当不考虑其它条件,理想气体的动能和温度符合以下公式:

E为分子平均动能,k为玻尔兹曼常数(1.380649 × 10^-23 J/K),T为热力学温度。

这意味着在同样的一个加热体系中,原子核和电子的温度应该是一样的。

但为什么这一次,原子核温度是1.17亿度,电子温度是1.6亿度,不一样呢?主要由托卡马克等离子体加热的特殊性所决定。

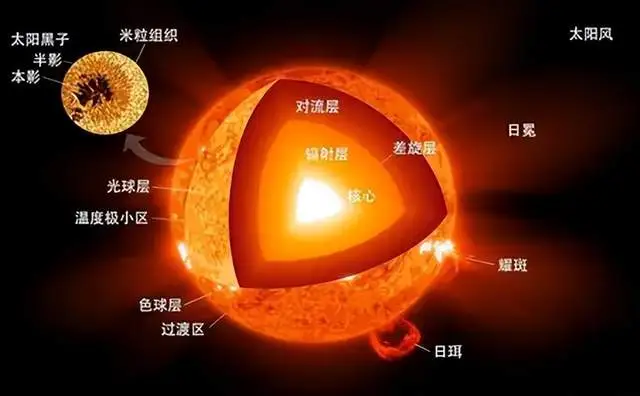

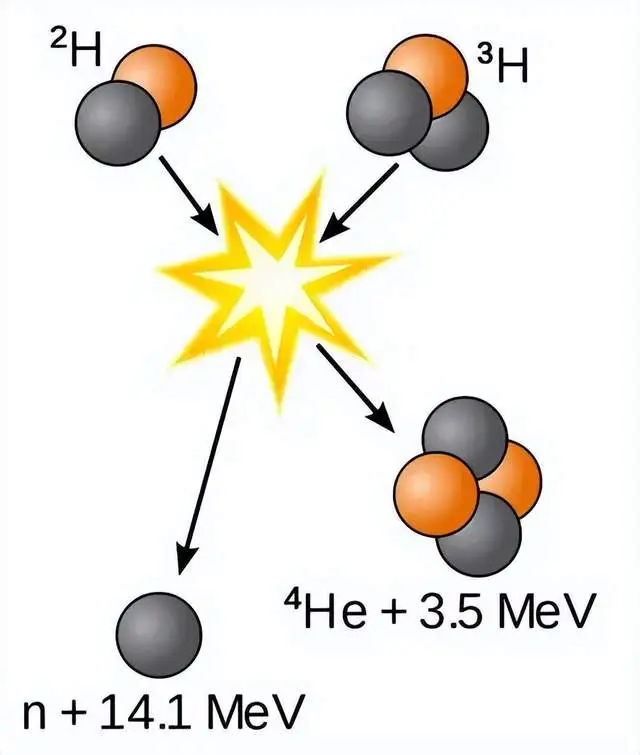

温度足够高,氢核碰撞的能量足够高才能打破强相互作用力,从而发生聚变。

约束足够高,氢核密度足够的大,才能增加碰撞概率,提升反应速率。

太阳内核压强高达2500亿个大气压,氢可以在1500万℃条件下持续聚变。

如果你无法提供这么高的压强,就只能退而求其次,提高温度。

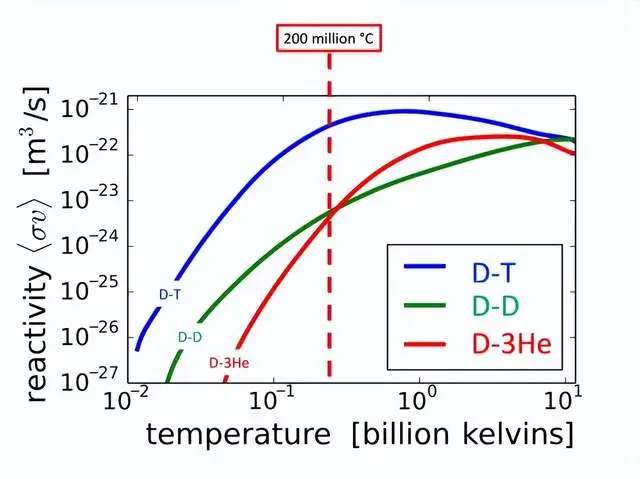

典型托卡马克等离子体压强大约为200-300kPa,也即2~3个大气压。理想条件下,托卡马克装置内部的聚变材料反应速率如下:

反应速率(纵)随温度(横)的变化

可以看出,氘氚(D-T)聚变是最容易实现的:

氘氚(D-T)大约在1000万℃就会开始反应,氘氘(D-D)需要2000万℃,氘氦3(D-3He)需要5000万℃。

而且,2亿℃附近,氘氚与其它材料具有最大的反应速率差距。一直到10亿℃附近,氘氚的反应速率都有显著的优势。

之所以温度超过10亿℃,反应速率反而降低了,是因为温度越高反应截面(粒子发生相互作用的有效碰撞面积或概率)反而更小。

虽然超过2000万℃氘氘和氘氚聚变都足以发生,但温度太低时反应速率过低,1亿℃以上一般认为是氘氚反应堆可行的最低温度。而氘氦3需要10亿℃,氘氘更是需要100亿℃。

所以,现在的托卡马克装置基本都是以实现氘氚聚变为目的。之所以,1亿℃作为重大突破,便是因为达到了聚变堆门槛。

由于氚具有放射性,所以为了安全考虑,常规托卡马克实验一般使用的是氘氘(D-D)聚变。

因为早期实验主要是磁约束的掌握和技术提升,并不一定需要发生聚变,所以可以用氘氘(D-D)替代氘氚(D-T)进行实验。

显然,为了使聚变发生,我们的最终目的是提升氢核的温度。

「中国环流三号」本次实验的具体氢同位素构成,没有公布。

质子质量为:1.672621637(83)×10^-27kg

中子质量为:1.674927211(84)×10^-27kg

电子质量为:9.10938215(45)×10^-31kg

我们姑且按照氘氘(D-D)聚变来看。

氘核大约是电子质量的3675倍。

等离子体加热,主要为电子回旋共振加热(ECRH)、中性束注入(NBI)等。

简而言之,前者是先加热电子,然后用电子碰撞加热等离子体。后者是直接加热氢核,再中性化,再注入碰撞加热等离子体。

这两种方式各有优缺点:

电子回旋共振加热(ECRH)穿透强,总(能量)效率高,可达60%。

但由于氢核质量远远高于电子,发生理想弹性碰撞时,依据基本的动量、动能守恒,氢核每次碰撞分配得到的动能会比电子低得多。

虽然时间足够的久,最终平均动能都会相同。但我们磁约束持续的时间有限,在氢核尚未被电子充分加热,约束就结束了。

中性束注入(NBI)虽然可以高效率地加热氢核,但也有缺点,其穿透能力有限,且总效率比较低,通常40%。

所以,在实际的加热过程,电子回旋共振加热(ECRH)和中性束注入(NBI)是同时使用,二者互补的。

中性束注入(NBI)实现等离子体的整体加热和电流驱动,电子回旋共振加热(ECRH)则进行精准的局部调控。

无论考虑到碰撞动能转换,还是输入电能的总效率,电子在整个系统中都会升温更快。

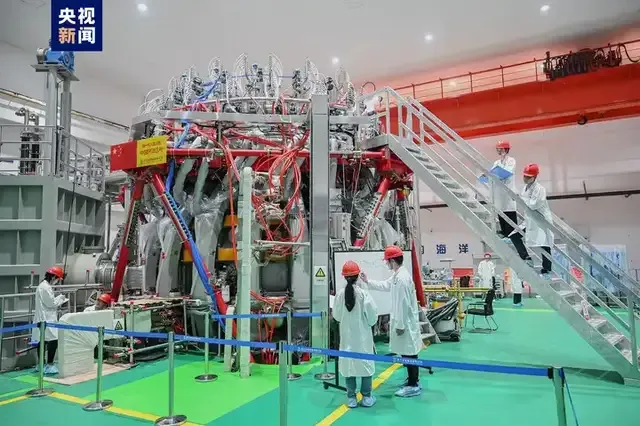

“中国环流三号”的原子核温度达到1.17亿度,电子温度达到1.6亿度,具有多个角度的意义。首先是原子核超过1亿℃,直接达到了聚变反应堆门槛。

其次是电子温度达到1.6亿℃,意味着整个装置已初步具备把等离子体整体加热到这个温度的条件,逼近2亿℃的更高反应门槛。

双亿度也反应了装置加热效率,整体调控,以及高温磁约束上的技术优势。

总之,可控核聚变的关键是离子约束密度、约束温度,以及约束持续时间。

所以,未来的重点,依旧主要在于温度和持续时间的提升。

原子核2亿℃,以及1亿℃持续20分钟以上的长脉冲稳态约束已经不远。

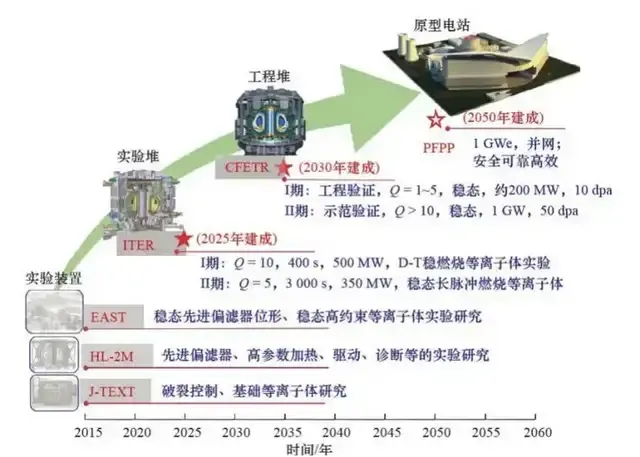

中国可控核聚变技术一直都在稳步推进。

数年后的工程堆条件已初步具备条件,问题不大。

至于原型电站的实现时间,需要看工程堆所能达到的具体Q值(聚变增益,产出/消耗)。

考虑到装置的持续运转和损耗,往往需要Q值大于2,才做到正效益。

再加上整个发电系统、电站系统的损耗,往往需要Q值大于5。

要让核聚变电能足够的廉价,大于5远远不够,需要大于10,甚至大于30。

目前全球所有托卡马克装置,Q值很少大于1,主要便在于温度和约束时间的限制。

中国在这方面一直稳扎稳打,未来的工程堆实现Q大于1~5应该会比较快。

Q大于10必然会有诸多未知的挑战,但相信一定能一步步的解决。

所谓,千里之行,积于跬步。前期各种技术的积累,是未来实现聚变工业的必要条件。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。