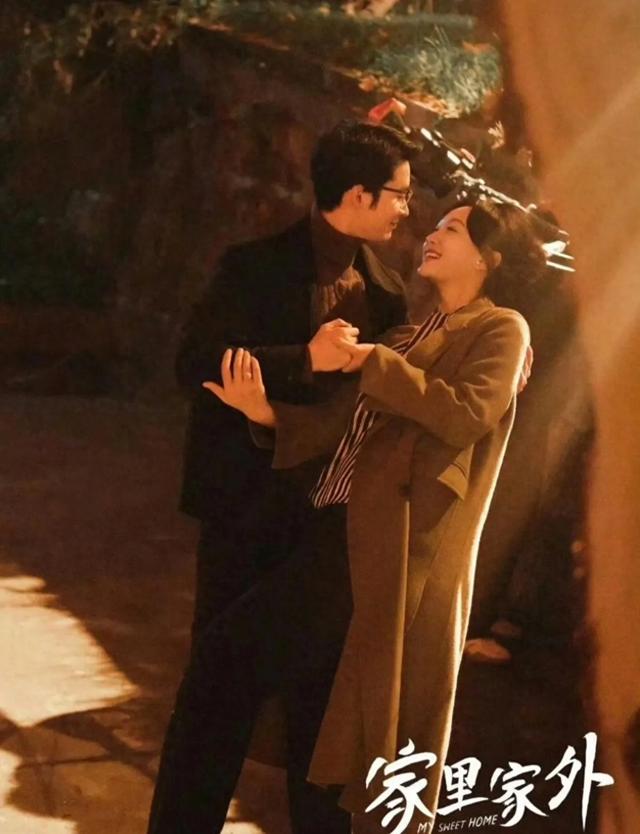

成本300万,播放10亿!《家里家外》给短剧同行上了一课

“你晓不晓得,我是高坪区第一歪婆娘?”

“我晓得,但我就喜欢歪的!”

就是这两句带着“椒盐味”的四川话开场白,让一部小成本短剧《家里家外》三天炸出10亿播放量,全网热搜刷屏!老铁们,这年头连短剧都卷成“非遗”了?今天咱们就扒一扒,这剧到底凭啥让观众“上头”到停不下来?

方言不是噱头,是“灵魂麻油”

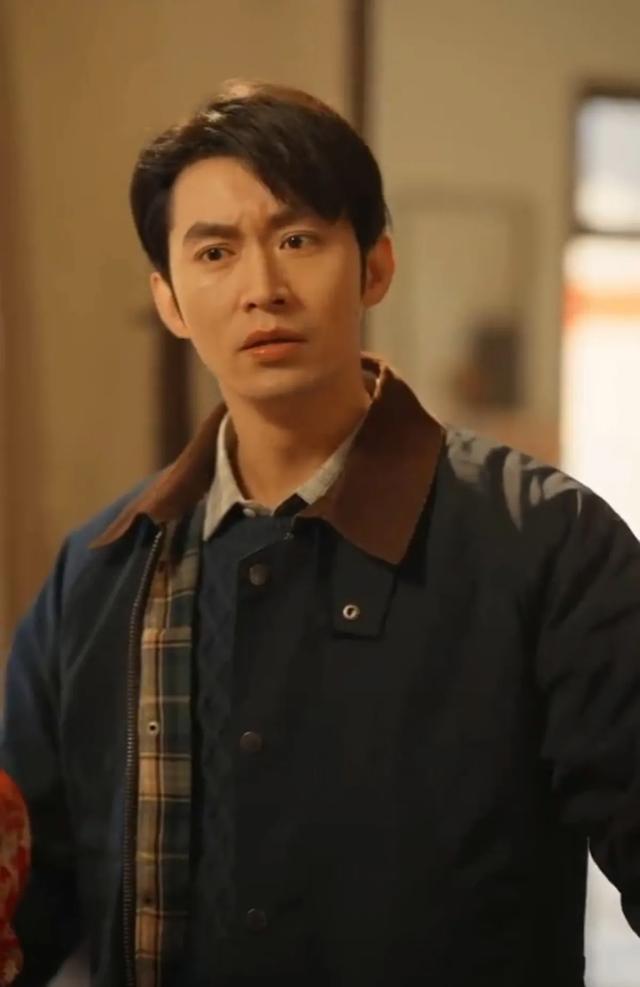

你以为四川话只是搞笑的“气氛组”?《家里家外》告诉你,方言才是真·流量密码!全剧从主演到群演全员川籍,连编剧、制片都是四川人,台词里“愆翻儿(调皮)”“行势(厉害)”等冷门俚语遍地开花,川渝人看了直呼“DNA动了”,外地人追着学“劳资蜀道山”。

导演杨科南更狠,拍戏时连句尾语气词都要和老演员掰扯半天,生怕“川味”不够正。结果呢?网友边看边截图学方言,弹幕秒变川话教学现场。难怪有人说:“这哪是短剧?分明是四川文化的移动广告牌!”

怀旧杀+反套路,专治“电子榨菜焦虑”

当别的短剧还在用“重生复仇”“手撕渣男”糊弄观众时,《家里家外》直接甩出王炸—— 80年代老厂区家属院、青羊电视机、天府可乐、女排夺冠广播 ……这些细节还原到连墙上的标语都复刻了,瞬间把观众拽回那个“自行车比宝马贵”的年代。

更绝的是剧情反套路!婆婆嫌弃二婚儿媳?女主直接怼:“二婚好呀,比头婚有经验!”老公工资全上交?男主霸气宣言:“钱给老婆管,家务我全包!”没有婆媳互撕,只有夫妻联手“整治”亲戚,看得人直呼:“这才是三观正的家庭剧,乳腺瞬间通畅!”

300万成本撬动10亿流量,背后藏着“地域文化经济学”

你敢信?这剧成本才300万!但人家愣是靠“四两拨千斤”的打法,把川渝文化变成流量金矿。剧里一碗蛋烘糕、一口锅盔,让网友疯狂种草四川小吃;拍摄地双流军工厂家属院成了网红打卡点,连“天府可乐”都卖到断货。

四川省广电局更是全程“护驾”,从剧本到宣传一杆子包圆。说白了,这波是地方文化搭台,短剧唱戏,观众掏心—— “情怀”也能当饭吃,关键看你怎么炒!

短剧行业变天了!从“土味爽文”到“精品正剧”

《家里家外》能火,本质是观众对“无脑爽剧”的集体反叛。导演团队早摸透这心思,直接对标韩剧《请回答1988》,光研究报告就写了10万字!结果呢?网友夸它“短剧身子正剧命”,连豆瓣评论都说:“终于有部短剧能让我妈和我一起追了。”

业内专家更预言,这剧直接撕开了短剧市场的“鄙视链”—— 与其砸钱搞狗血,不如用方言+年代感+正能量,把流量和口碑一锅端!

说到底,《家里家外》能爆,是因为它戳中了现代人最缺的东西—— 烟火气里的真情实感。老铁们,你们追这部剧了吗?快来评论区聊聊:你家乡的方言要是拍成剧,能火成啥样?(顺便安利一波剧中金句,保准你学会立马变“川渝显眼包”!)

#四川方言剧《家里家外》为何能有10亿播放量#

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。