【前言】

在父亲毛泽东生命垂危之时,李敏终于接受了母亲贺子珍的观点:父亲晚年内心其实非常孤单和寂寞。他和普通人一样,渴望家人的关爱,希望能享受家庭团聚的温暖。

当李敏注意到毛主席眼中流露出的温柔与关切,并听到他轻声询问“你怎么不常来见我”时,她顿时感到眼眶湿润,泪水无法控制地滑落。

【毛主席:娇娇,你为什么不常来看我】

1976年夏天,毛主席在短短时间内失去了两位关系密切的战友,这对他造成了巨大打击。他的健康状态迅速恶化,意识时而清醒,时而模糊。

在这种情形下,毛主席的生活中缺少了子女的陪伴,无法享受到那份来自亲情的慰藉。

其实,孩子们并不是不想尽孝,也不是故意不去探望生病的父亲。真正的原因是,他们遇到了特殊情况,没法亲自到父亲身边照顾他。更让人无奈的是,他们甚至根本不知道父亲病重的消息。

当时,李敏正在保定,那里是她丈夫孔令华服役的部队所在地。某天,她突然接到毛远新打来的长途电话。毛远新在电话中告知她,毛主席的病情已经非常严重。

李敏接到父亲病情恶化的通知后,心急如焚,马上动身赶往北京。当她见到毛主席时,他刚经历了一次抢救,房间里聚集了几位中央领导人和医疗团队,周围摆满了各种医疗设备。

毛主席脸色苍白,戴着氧气面罩,双眼紧闭,安静地躺在病床上。目睹父亲如此虚弱,李敏心中充满了悲伤,眼泪不自觉地流了下来。

没过多久,李敏被要求离开现场。但她并不想走,执意要再留一会儿,导致局面陷入僵局。见此情形,华国锋和汪东兴——他们一直守护在毛主席身边——走过来劝说李敏,建议她先回去。

李敏最终含泪走出了毛泽东的房间。回家的途中,她默默流泪,无法言语,频频回头望向父亲所在的地方。

到家后,李敏忍不住大哭了一场。她心里特别难受,觉得自己没能在父亲生病时陪在他身边,照顾他的生活起居,尽到做女儿的责任。更让她痛苦的是,自从那次离开后,她就再也没收到过父亲的任何音讯。

数日后,李敏忧心父亲状况,亲自前往中南海提出探视请求,但未获准。

8月份,李敏在中央发布的一份文件中得知父亲病情危急,立即赶赴中南海,迫切要求与父亲见面。这一次,她的请求得到了准许。

走进毛泽东的病房,只见他平躺在病榻上,脸色苍白,呼吸微弱。李敏从医护人员那里了解到,毛泽东已经无法正常饮食,只能通过鼻饲的方式维持营养,医生将特制的营养液通过导管从鼻腔送入胃中。

每次通过鼻腔插入饲管进食后,医护人员都会将管子取出,待下次需要进食时再重新插入。这一过程往往持续数小时之久。在这样的情况下,毛主席所承受的痛苦程度不言而喻。

李敏走进房间时,医护人员刚完成鼻饲操作,毛泽东显得极度疲惫,正闭目养神。就在这短暂的休息间隙,毛泽东忽然轻轻睁开了双眼,这一举动在此前从未出现过。

当李敏出现在病房里时,毛主席一眼就认出了自己的女儿。他缓缓抬起微微发抖的手,轻轻握住了李敏的手。

李敏迅速握住父亲伸出的手,努力抑制住即将涌出的泪水,轻声唤道:“爸爸。”毛泽东用微弱的声音回应:“娇娇,你来见我了?”

李敏一听到父亲的声音,立刻点头回应。毛主席带着关切的眼神望着她,轻声问道:“你怎么不经常来看看我?”

此刻,李敏意识到母亲贺子珍的观点是正确的。正如她所言,父亲内心充满了孤独和寂寞。与常人无异,他渴望家人的关爱,期盼享受家庭带来的温馨与幸福。

毛泽东稍作停顿,缓了缓精神,继续问道:“你现在多大年纪了?”李敏答道:“已经39岁了。”

李敏感到意外,毛主席注视着他,语气坚决地表示:“不对,你今年38岁!”

李敏听到毛主席的话,意识到父亲对她的关心和爱护,眼泪不禁涌上眼眶。在模糊的视线中,她仿佛听到了父亲的呼唤。那时,毛主席张开慈爱的双臂,对躲在贺怡身后的李敏说:“娇娇,到爸爸这儿来。”

【李敏:我们走了也会经常回来看您的】

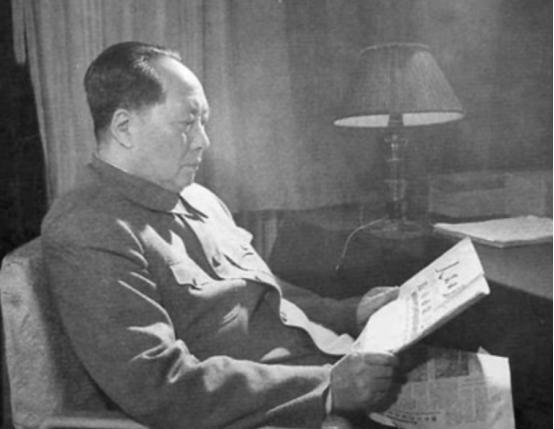

1949年夏天的一个早晨,毛泽东在北京香山双清别墅的书房里,站在窗边,手里拿着一张信纸。他的眼睛有些发红,看起来像是刚刚经历了一些情绪上的起伏。

张仙朋端着早饭走进来,见毛主席一直沉默不语,便关切地问道:“主席,是不是前线出了什么状况?”

听完张仙鹏的发言,毛主席深吸一口气,平复了一下情绪,随即转身,面带微笑地轻轻摇了摇头。

看到毛主席安然无恙,张仙鹏放下心来,打算告辞。正要走时,毛主席叫住他,亲手交给他一封信,叮嘱道:“麻烦你跑一趟沈阳,把娇娇接回来。”

张仙鹏从同事那里得知,娇娇是毛泽东与贺子珍所生的女儿,深受毛泽东的疼爱。娇娇四岁时被送往苏联,与母亲贺子珍一同生活,直到1947年才返回中国。

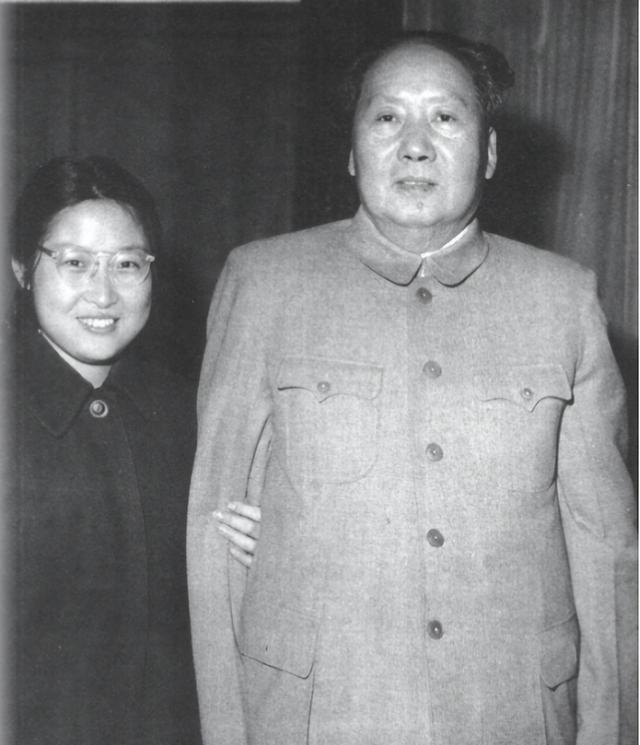

在贺怡的陪同下,娇娇抵达了香山。毛泽东一见女儿到来,马上放下书本,起身相迎。他热情地与贺怡握手,表达感谢之情。

这些年来,娇娇只通过照片认识父亲,从未与他面对面接触,所以对父亲毫无熟悉感。她躲在姨妈贺怡背后,不愿上前相认。

看到女儿有些紧张,毛主席微笑着伸出双手,眼中满是温柔,轻声说道:“娇娇,过来爸爸这边。”这句话深深印在李敏的脑海中,成为她记忆中父亲对她说的第一句话。

李敏终于认出眼前这个身材高大的男子就是自己的父亲。在贺怡的鼓励下,她鼓起勇气走到他面前,轻声喊了一句:“爸爸。”

毛主席听到李敏喊他“爸爸”,立刻把她紧紧抱住,心中充满了温暖。他舍不得松手,沉浸在父女之间的深厚情感中,享受着这份难得的亲情慰藉。

随着女儿即将入学,毛主席决定为她们起名。他参考了《论语》中的“君子讷于言而敏于行”,从中选取了“敏”字作为大女儿的名字。同时,这句话中的“讷”字则被赋予了李敏的妹妹李讷。这样的命名既体现了对古典文化的尊重,也寄托了对女儿们品格的期望。

那天,李敏忍不住问毛主席:“我原来叫毛姣姣,怎么现在要改名,还换成李姓?”

毛泽东同志抱着自己的女儿,温和地向她说明了事情的来龙去脉。在革命斗争时期,为了便于进行地下工作,他曾经使用“李得胜”作为化名。

开学首日,毛主席一早就把李敏喊到身边,叮嘱道:“到了学校,别让人知道你是我的女儿。”在父亲的严格教导下,李敏逐渐成长。

1958年,李敏成功考入北京师范大学,成为化学系的一名学生。

李敏在求学期间非常用功,经常参与校园的各种活动。在某次同学举办的社交聚会上,她结识了孔令华。

当时,李敏和几位女同学在舞台上跳起了《采茶舞》。观众席上,学生们纷纷鼓掌喝彩,孔令华也在其中。

看着李敏在舞台上轻盈地舞动,孔令华的眼神中透露出一种特别的情感。渐渐地,他对李敏产生了好感。

没过多久,孔令华就托人给李敏捎来了小礼物,之后还附上了情书。随着一封封情书的往来,李敏渐渐对孔令华产生了好感。

孔令华注意到,李敏与一般女孩不同,她显得特别朴实,对读书的热爱远超过化妆打扮。因此,孔令华决定节省开支,用攒下的钱为李敏购买她钟爱的书籍。

随着感情日趋稳固,李敏决定向父亲透露此事,希望得到他的意见。当李敏讲述完毕,毛主席随即询问:“这位小孔的父亲从事什么职业?”

随后,毛泽东语重心长地告诉李敏,在感情交往中要深入了解对方,包括家庭背景和性格特点,不能草率行事,只有全面掌握情况,才能在感情中把握主动权。

李敏按照父亲的建议,主动联系了孔令华,想多了解他的背景。孔令华开门见山,直接告诉李敏,他的父亲是孔从洲。随后,他毫无保留地把家里的详细情况一五一十地告诉了李敏。

李敏一收到消息,立马赶回家,把孔令华的家底儿全告诉了毛主席。毛主席听完,乐呵呵地来了一句:“嘿,这不就是老朋友的娃嘛!”

孔从洲与毛泽东早有接触。在一次用餐时,毛泽东谈及子女婚姻问题,明确表示:"年轻人的婚事,长辈还是不要过多干预为好。"这番话语体现了毛泽东对子女婚姻自主权的尊重态度。

在得到毛主席的首肯后,李敏与孔令华的交往进程相当顺畅。

1959年,毛主席在获得贺子珍的首肯后,为女儿举行了一场简单而庄重的婚礼仪式。

在毛主席的婚礼当天,他特意从自己的积蓄中取出400元,在丰泽园的颐年堂设宴,摆了三桌酒席,邀请了一些亲近的朋友和亲戚共同庆祝。整个宴会上,毛主席心情愉悦,不断地举起酒杯,向到场的宾客表达感谢和祝福。

聚会结束后,毛主席与众人一起拍了合照。随后,他安排大家在春藕斋观看了一场电影。

当晚,毛泽东对身旁的同事感慨道:“我的孩子已经成人了,不仅长大了,还成了家……”

结婚后,李敏和孔令华搬进了中南海,生活非常美满。他们常常一起用餐、漫步、欣赏花卉。每当毛主席看到女儿和女婿,脸上总是洋溢着笑容,深深体会着子女带给他的温暖和幸福。

得知李敏怀孕的消息后,毛泽东感到格外欣喜,他热切期盼着即将诞生的外孙。

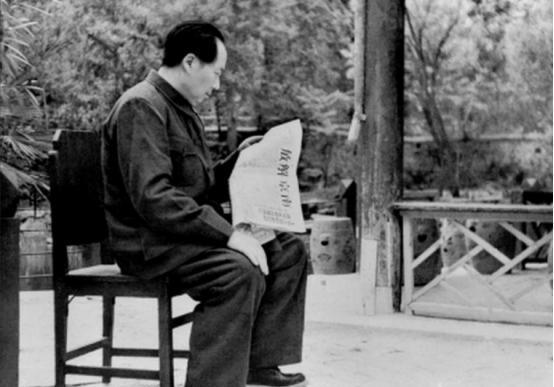

1962年8月,毛泽东携李敏、孔令华、李讷及王海容前往北戴河消夏。

在海边散步时,王海容和李敏走累了,便在阳伞下的藤椅上歇脚。王海容注意到李敏的肚子明显隆起,便好奇地问道:“咱们的小表弟啥时候能出来见见大家?”李敏笑着回答:“还得等上两个月。”

李敏表达了对子女深厚的母爱,她向王海容强调,母亲这一角色既崇高又庄严,只有亲身经历过的人才能真正理解其中的意义。

正当两人愉快交谈之际,毛主席走近了他们。听到王海容询问李敏是否打算继续学业,毛主席关切地建议道:“娇娃,你向学校请假,安心在家准备生产吧!”

李敏担心地问:“我缺的课程怎么补上?”毛主席轻松地回应:“自己学也行,让令华帮你补习也可以,或者把老师请到家里来教。”李敏听后,赞同地点了点头。

得知外孙顺利降生,毛泽东欣慰地表示:"只要母子平安就足够了。"然而,随着时间的推移,李敏在家庭生活中逐渐体会到了诸多不愉快的经历,承受了不少苦楚。尽管如此,她始终选择默默忍受,不敢向父亲倾诉,只能在夜深人静时独自垂泪。

1963年,李敏做出了一个重大决定,她选择离开中南海的居所。这一决定标志着她在生活轨迹上的一个重要转折点。

当毛泽东听说女儿打算搬出去独自生活时,他站在那儿,默默地抽着烟,仿佛失去了心爱的珍宝。尽管内心充满不舍,他明白女儿搬出去后或许能享受更多自由,生活也会更快乐。因此,他没有强行阻止,只是感慨道:“手心手背都是肉!我也清楚你们在这儿的日子不好过,离开或许是个不错的选择。”

李敏握着父亲的手,轻声说道:“爸,我们离开后一定会常回来看您。”毛主席微笑着回应:“你们要好好过日子,保重身体。”

离别之际,李敏看着父亲充满眷恋的目光,内心五味杂陈。她强忍泪水,再三叮嘱父亲保重身体,随后抱起孩子,含泪走出了中南海。

李敏认为,只要她离开,父亲的情况就会有所改善,而且她还能随时回来探望。然而,她的想法过于天真了。

李敏进入中南海的通行权限被取消后,她每次探望父亲都需要经过一系列繁琐的程序。首先,她得提交申请,然后等待报告、请示、审核和批准。只有在这一连串步骤完成后,她才能获准进入。这个过程使得她与父亲的见面变得异常困难,仿佛有一道无形的屏障横亘在他们之间。

李敏很少有机会见到父亲,次数少到一只手就能数清。正因为难得一见,她更加思念毛主席。毛主席内心也愈发盼望有家人和子女常伴左右。

【贺子珍:你们不想想老年人多么希望见到儿女在身旁】

1972年,李敏出席了陈毅元帅的丧礼。在这场追悼仪式中,她初次与毛泽东主席面对面。

在陈毅元帅的追悼仪式上,毛主席在随行人员的陪同下出现。他在人群中发现了李敏,便握住她的手,关切地问道:“娇娇,你怎么不经常来看我?以后要多来看看我。”

李敏默默点头,压下内心的不平,一声不吭。她心疼父亲的健康状况,却无力改变现状,也不知该从何说起。

毛泽东主席由于长时间未能与子女见面,便吩咐工作人员筹备了一场家人团聚活动。

当毛主席注意到李敏再次怀孕时,便询问了她的近况。李敏抚摸着隆起的腹部,解释说:“爸爸,继宁现在已经十岁,正在读小学三年级,我们觉得是时候再要一个孩子了。不过,之前因为担心经济压力,做了几次人流,身体也受到了影响,所以这次不敢再流产了。”

毛主席得知此事后,深感痛心,关切地劝道:“娇娃,孩子的事就别做手术了,该生就生下来吧,如果经济上有困难,我可以从稿费里资助你一些。”李敏坚定地回应:“不用您操心,只要和令华在一起,生活开支能节省不少,再添个孩子也没问题。”

毛主席询问孔令华的情况:“令华还在38军吗?”李敏回答:“他仍在保定,目前担任38军337团副政委。”

李敏向毛主席反映情况后,毛主席轻轻抚摸着女儿的腹部,语气温和地说:“你们两地分居确实不太方便。作为父亲,我平时很少插手你们的事,但这次我会亲自来处理这个问题。”

李敏生完孩子后,因为没法带孩子去见毛主席,就寄了一张女儿的照片给他。毛主席看到照片里的小外孙女,脸上露出了开心的笑容。

1975年,正值毛主席诞辰之际,李敏和李讷两姐妹前往中南海探望父亲。尽管毛主席身体已经不如从前,双手微微颤抖,行动略显迟缓,但他的思维依然敏捷,言谈间充满幽默与智慧,整体状态显得精神矍铄。这次难得的见面,让父女三人得以在温馨的氛围中重聚。

1976年9月9日,李敏接到中央办公厅的电话,通知她立即去见毛主席。她以为父亲的病情有所好转,便迅速坐上了前来接她的专车。

李敏进入毛泽东卧室时,看到父亲安静地躺在床上,氧气面罩已被取下。在场人员告诉她,毛泽东于凌晨零点十分逝世。

毛泽东逝世后,中央决定在人民大会堂举行悼念仪式。李敏守灵一天后,接到离开的通知。她情绪激动地回应:“即使我不是主席的女儿,作为普通公民,难道连守灵的权利都没有吗?”

连续数日,李敏都加入了绵延的队伍,依次进入人民大会堂悼念她的父亲。当她走近毛主席的遗体时,她停下脚步,加入了守灵的队伍。

李敏执意留下,卫兵上前询问缘由。她表明了自己的身份,提出想为父亲守夜。卫兵被她的诚意打动,破例准许了她的请求,满足了她的心愿。

李敏和孔令华得知父亲去世的消息后,立即赶往上海,因为他们深知母亲贺子珍会因此受到巨大打击,需要有人陪伴在她身边。

尽管心里感到不公,李敏也明白母亲的话有道理。之后,每当谈起父亲,她总是忍不住泪流满面,声音哽咽。

在梦中,我再次经历了从苏联归来后在香山双清别墅与父亲重逢的场景。他慈祥地微笑着,用他那浓重的湖南口音唤我“娇娃”。然而,梦醒时分,残酷的现实提醒我,这只是一场梦,父亲早已离世。想到这里,泪水便不由自主地涌出。