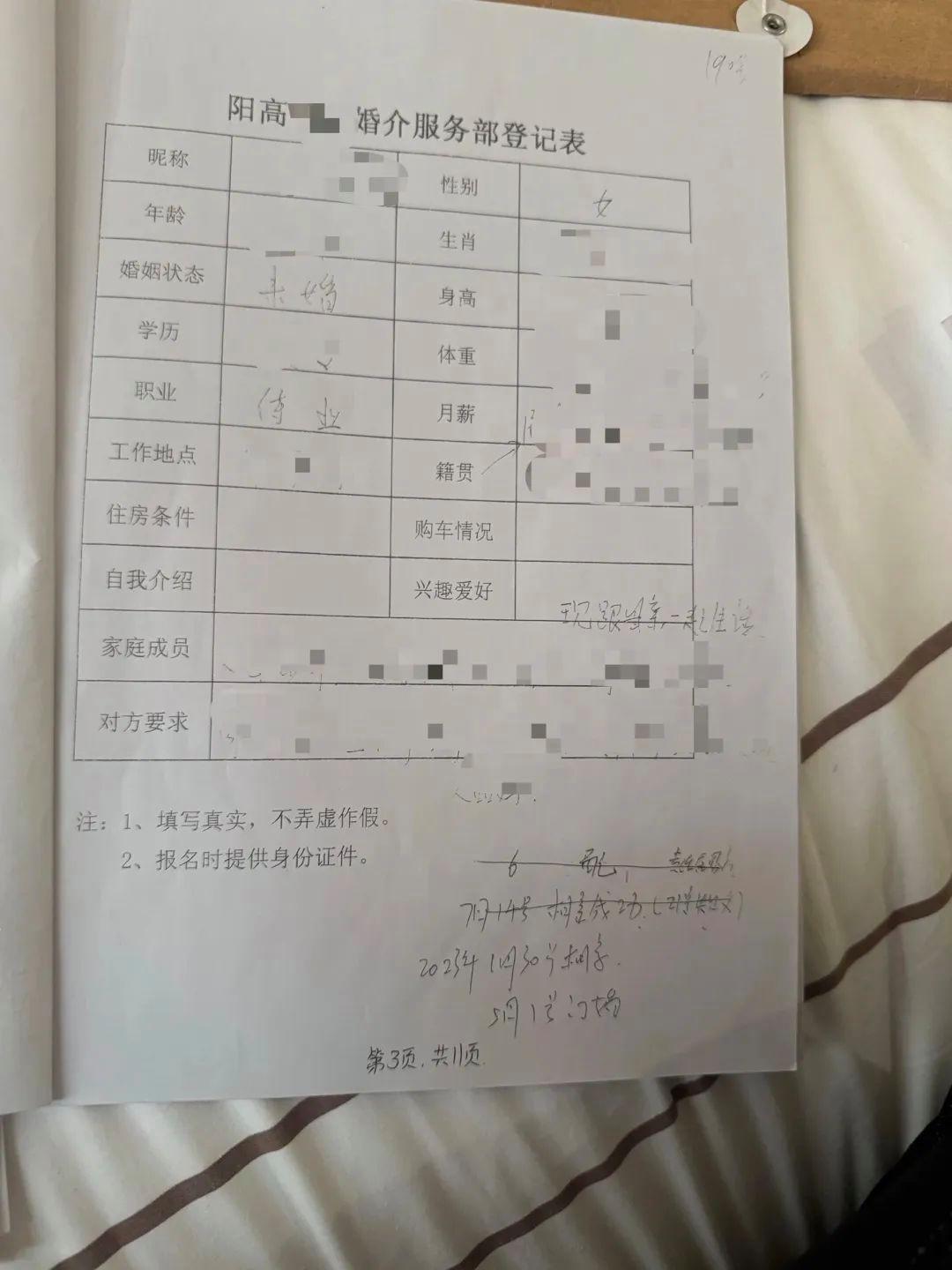

2025年4月16日,山西大同“订婚强奸案”的二审判决如一石激起千层浪,撕裂了2000万人的观念鸿沟。这起案件始于2023年5月,男女双方经婚介所相识,订婚次日便在婚房发生关系,随后女方报警称遭强奸。一审法院以“违背妇女意志”为由判处男方三年有期徒刑,男方上诉后,案件经两年司法拉锯,最终维持原判。

法院认定男方强行发生关系的事实清晰,但判决背后却掀起了一场关于“订婚是否默许性权利”“法律与习俗孰重孰轻”的全民论战。有人高呼“正义终得伸张”,也有人质疑“司法被舆论绑架”,更有网友痛心疾首:“都送了彩礼,怎么算强奸?”

这场判决像一把锋利的手术刀,剖开了传统婚恋观与现代法治精神的碰撞伤口。当“订婚”遇上“强奸”,究竟是情与法的博弈,还是权利与偏见的交锋?

案件的争议,从法庭内烧到了舆论场。法院列出的证据链看似无懈可击:监控拍下女方逃出婚房后被强行拖拽的惊心画面,医学报告记录了她手臂的淤青与颈部的擦伤,床单上的混合DNA与通话录音中男方对“强暴”的默认回应,共同织就了“违背意志”的事实经纬。

然而质疑声如潮水般涌来——辩护方搬出“处女膜完整”“体内无精斑”的医学报告,北大教授陈永生更直言:“没有插入证据却判强奸既遂,荒唐!”更有声音质疑法院回避了关键物证:被害人陈述洗澡导致DNA缺失,却拿不出水痕检测佐证;床单精斑只能证明接触,无法锁定暴力插入。

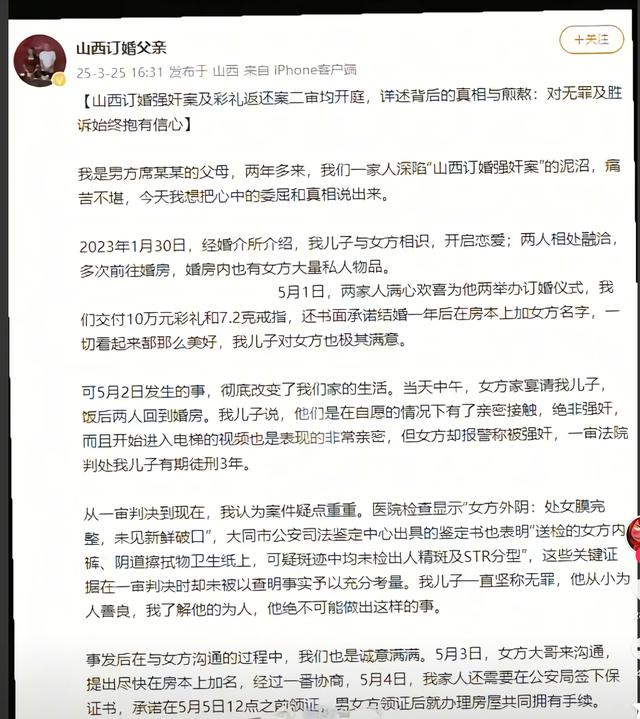

这场官司背后,还藏着更复杂的暗流。男方母亲郑女士的控诉材料直指12名办案人员“程序违法”,称警方未等DNA鉴定就批捕,检察院仓促定罪。二审开庭时,律师抛出40多条程序瑕疵,从证据链断裂到取证违规,刀刀见血。而最戏剧化的莫过于“缓刑变卦”——法院本想判缓刑化解矛盾,却因男方拒不认罪、家属拒接监管,最终只能维持实刑。截至宣判日,席某某已被羁押712天,这场司法马拉松让双方家庭两败俱伤:女方被网暴到精神崩溃,男方父母在镜头前哭喊“儿子冤枉”。

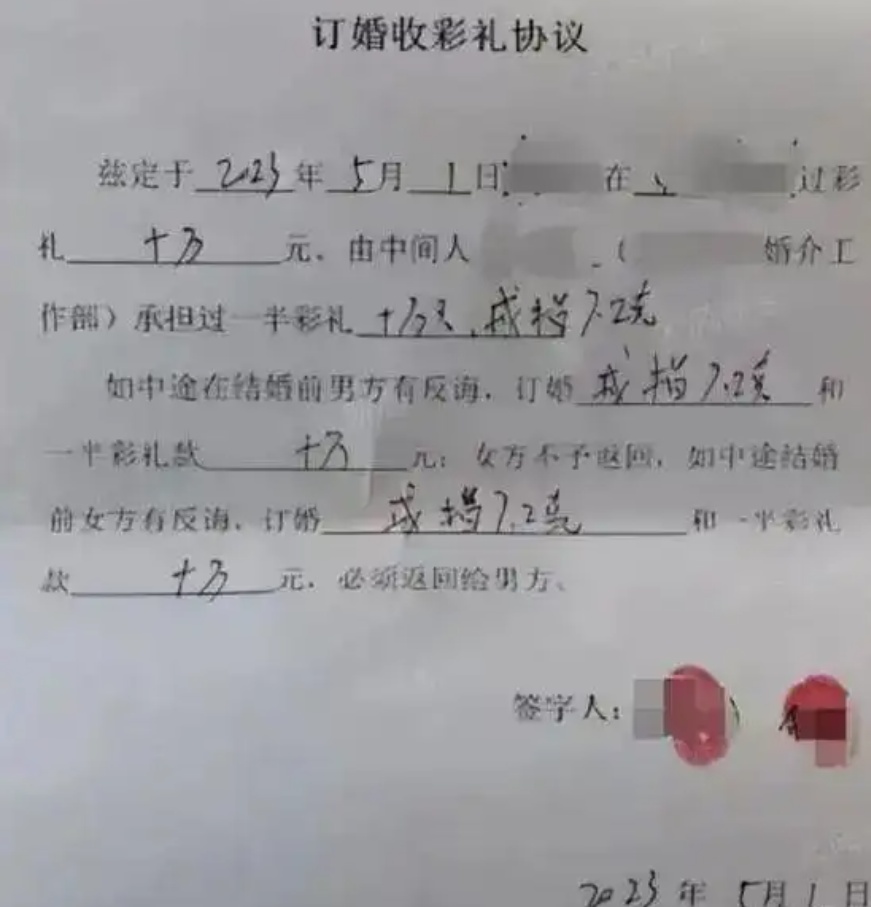

彩礼纠纷更让案件蒙上“交易破裂”的阴影。女方次日退还10万彩礼,男方却坚持“必须当面退”,婚介所的保险柜成了这场信任危机的见证者。而那份写着“婚后加名”的协议,此刻更像一纸讽刺——当婚姻被彩礼、房产证层层捆绑,感情反倒成了最脆弱的抵押品。有网友痛心调侃:“从前是‘洞房花烛夜’,现在是‘婚房取证时’。”

这场判决撕裂的何止是两家人?它像一面照妖镜,映出转型期中国的集体焦虑。2000万人的争论声中,有人固守“订婚即夫妻”的旧俗,有人高举“身体自主权”的新旗;法律工作者纠结于证据链的严密,普通百姓却在情与法的夹缝中迷失。当北大教授与市井大妈争论同一份医学报告,当监控视频被逐帧解读成“暴力”或“拉扯”,我们不得不思考:法治文明的进步,是否总要以观念的鲜血为祭?

案件终会落幕,但它留下的拷问长鸣不息。彩礼与房产证堆砌的婚姻,是否早已背离“执子之手”的初心?当“不同意就是强奸”撞上“不认罪就得坐牢”,司法如何在程序正义与实体正义间走稳钢索?或许正如《礼记》所言:“礼从宜,使从俗。”传统习俗需要与时俱进,而法律尊严更需超越舆论浪潮。这场撕裂之痛,终将成为社会成长的疤痕——它提醒我们:在婚姻这座围城里,唯有尊重与理性,才能让爱情不被锁进法律的囚笼。

评论列表