权力暗流, 陈胜除吴广背后的历史真相与职场警示

公元前209年深秋,陈县王宫内的血迹尚未干透,张楚政权"假王"吴广的首级已呈于陈胜案前。面对这位起义搭档的残躯,陈胜非但未显悲戚,反将凶手田臧擢升为上将军。《史记》中这则冷峻记载,揭开中国首次农民起义背后残酷的权力法则——当草莽兄弟触及权柄核心,昔日誓言终将化作诛心利刃。

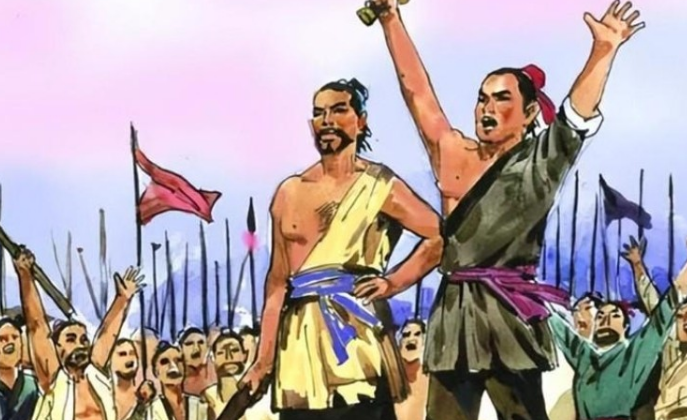

大泽乡那场改变历史的暴雨,实为权力更迭的绝佳契机。九百戍卒因雨误期,按秦律当斩的绝境下,陈胜那句"王侯将相宁有种乎"的呐喊响彻古今。但鲜为人知的是,这场起义的每个关键节点,皆由吴广精密设计。从"鱼腹丹书"到"篝火狐鸣",这些被后世传颂的"天兆",实为吴广一手策划的舆论工程。

作为戍卒队伍的临时屯长,吴广深谙群体心理。他故意激怒秦尉引发冲突,亲手斩杀军官的举动,彻底断绝众人退路。当陈胜仍在犹豫时,是吴广将"楚虽三户,亡秦必楚"的政治口号转化为具体行动方案。这种幕后操盘的能力,使得起义初期实际决策权始终掌握在吴广手中。

张楚政权建立后,表面上的"陈王"与"假王"分治,掩盖不住日益尖锐的权责矛盾。陈胜坐镇陈县广纳六国旧贵,吴广则亲督重兵围攻荥阳。这种分工暴露出农民政权的历史局限:陈胜试图构建传统王权体系,而吴广延续着军事优先的起义思维。

当吴广久攻荥阳不下时,部将田臧的谏言极具象征意义:"今假王骄,不知兵权,不可与计,非诛之,事恐败。"这番说辞看似指责吴广刚愎,实则剑指权力双头格局。《史记》载田臧"矫王令诛吴广",恰说明唯有陈胜名义能动摇吴广权威,折射出政权内部早已形成的"只知假王,不识陈王"的现实困境。

楚汉相争时期相似的权力结构更具启示性。项梁战死后,楚怀王熊心试图收拢兵权,却遭项羽矫杀宋义夺权。这种"义帝-项羽"模式与"陈胜-吴广"格局惊人相似,揭示出武力集团中"名义领袖"与"实力统帅"的永恒矛盾。

陈胜的困境在于,他既无刘邦的政治手腕化解功臣威胁,又缺乏项羽的军事实力震慑诸将。当吴广麾下聚集三十万大军时,陈胜的王令不出陈县宫墙。这种权力倒挂最终迫使陈胜选择最极端的解决方式——尽管《史记》未明确记载密令诛吴,但田臧事后受赏封侯的结局,已然昭示这场杀戮的幕后逻辑。

这场两千年前的权力博弈,为现代职场提供着永恒镜鉴。吴广的悲剧警示着"功高震主"的风险,陈胜的抉择揭示出组织发展中领导权威构建的重要性。历史证明,任何团队在转型期都面临"创业伙伴"与"制度权威"的结构性矛盾。

司马迁在《陈涉世家》篇末的评述发人深省:"其所置遣侯王将相竟亡秦,由涉首事也。"这种对首义者历史地位的肯定,恰恰反衬出陈胜在现实权斗中的失败。当我们重审这段往事,既要看到"苟富贵勿相忘"的理想光芒,更需铭记"猛虎在山,藜藿不采"的权力规律——这是历史留给每个奋斗者的生存必修课。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。