亲和图(Affinity Diagram):混乱信息的终极拯救者!_优思六西格玛

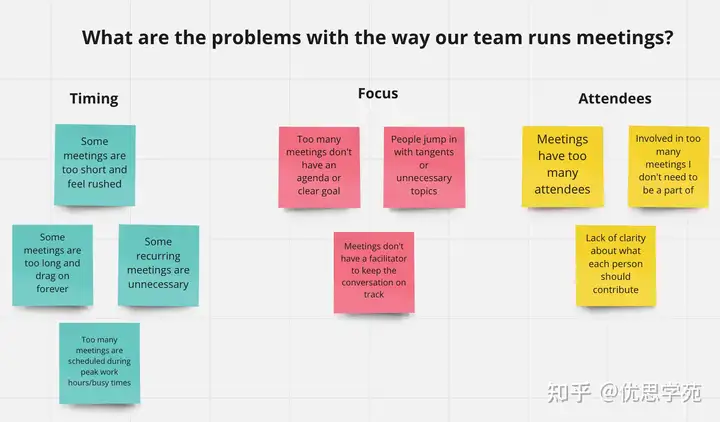

我们有没有试过这样的场景:开会时,大家脑暴出一堆想法,白板上贴满便利贴,但越看越乱;搜集完一堆用户反馈,每一句话都各有道理,却不知道从哪下手整理?这时候,如果你心里忍不住想吼一句“这到底要怎么归类啊?!”那么,恭喜你——你已经具备使用亲和图(Affinity Diagram)的最佳动机。

亲和图,不只是管理学教材上的一张图表,它更是一种直观、有趣、甚至带点禅意的思维工具。它不是让你把复杂信息简单粗暴地“归类”,而是让想法和数据“自己”去找到彼此的归属。

优思学院认为,亲和图不仅是一种整理信息的方法,更是一种看待问题的方式。它鼓励我们从混沌中寻找秩序,从孤立中发现联系。今天我们就来聊聊这个好用到哭的工具,看看它为什么在创新、策略、用户研究等各大领域都能大放异彩。

一、什么是亲和图?不是“分类表”,而是“关系图”首先,别把亲和图当作“归类表格”的升级版。它的“亲和”(Affinity)两个字,才是关键——讲的是“事物之间的天然联系”,也就是我们常说的“磁场对了”、“这两句搭得上”那种感觉。

通俗点说,亲和图的做法就像把一大堆便利贴倒在桌上,然后用你的直觉和逻辑,一点一点把看起来相关的内容放在一起,直到形成一组又一组有意义的信息“聚落”。

有趣的是,亲和图最早并不是从企业管理圈冒出来的,而是来源于日本著名的“川喜田二郎”的KJ法(KJ法也是亲和图的祖宗),当年是为了解决学术研究中多方资料整合的困境。结果这个方法太好用了,很快就被各行各业“移植”过去:UX 设计、产品开发、团队协作、项目管理……亲和图俨然成了跨界“神器”。

我们来点实话实说的理由,看看为什么优思学院在任何一个涉及大量信息整理的场合,都会第一个想到亲和图:

1. 把混乱变成图像式秩序很多人一听“整理信息”就头疼,因为大脑无法一次处理那么多条线索。而亲和图的神奇之处就在于,它把抽象的信息变成可视化的内容,让混乱不再是堆积,而是有“空间感”的流动。

2. 鼓励团队协作,不靠“头脑王者”会议上总有人输出超多内容,也总有人听而不言。但做亲和图的时候,所有人都可以用自己的眼光去“配对信息”,从“脑力激荡”进阶到“结构协作”。它是民主式工具,而非精英制操作。

3. 直觉 + 逻辑的完美混搭有时候,我们不需要严密的数据逻辑来判断“哪两句用户反馈是一类”,靠直觉就足够。但把一组组整理好之后,又能用逻辑验证这种“直觉分类”是否成立——这是人类思维最自然的节奏。

4. 解锁隐藏的问题根源你以为用户只是“抱怨界面难用”,但当你把10条不同表达聚在一起,就发现背后的核心其实是“找不到信息架构”。亲和图的价值不在于“归类”,而在于挖出底层逻辑。

5. 把无聊的会议变得有点好玩真的,拿出便利贴、马克笔、墙面白板,大伙围一圈动手贴标签的场面,秒变“头脑风暴小剧场”。不信你试一次就知道,大家参与感会大大增强。

三、亲和图怎么做?别急,看完这五步你就能开工!虽然亲和图看起来挺“艺术”,但其实它的流程非常具体。优思学院总结了以下五步,照着来保证不走歪路:

Step 1:收集数据先广撒网,比如从用户访谈、调查问卷、社群评论中抓出所有有价值的原始语句。注意,这里要尽可能原汁原味,不要急着翻译成你自己的语言。

Step 2:写便利贴每个信息点写在一张便利贴上,一条就是一贴,不要写太多文字,让人一眼能扫到重点。

安静地,把看起来相关的信息贴在一起。这一步不需要讨论,靠每个人的直觉来移动和归类。可以贴一阵,再反复调整。

Step 4:命名群组当一组信息初步聚拢后,为它们取一个“代表性”的标题,比如“用户不信任付款界面”或“找不到功能入口”等。这个命名过程会进一步澄清主题。

Step 5:讨论、调整、总结最后,大伙一起回顾每一组的逻辑,看看有没有误归类或遗漏,同时形成更高一层的洞察,例如几个群组其实都指向一个共同的设计问题。

四、亲和图的应用场景:远不止UX设计亲和图虽然常见于用户体验设计或产品开发流程里,但优思学院在教学与企业辅导中发现,它其实适合几乎任何需要整理“杂乱信息”的领域:

课程设计:老师用亲和图来梳理学生反馈,优化教学方法。

品牌策略:从消费者留言中提取痛点,制定宣传方向。

组织文化诊断:把员工意见分门别类,识别企业潜在危机。

内容策划:自媒体人在整理选题灵感时,把零散点子串联起来。

跨部门沟通:销售、产品、客服反馈杂而不齐?贴上墙一看便知脉络!

我们甚至试过把“家务活分配的痛点”贴成亲和图,结果让家庭会议突然变得极具建设性(笑)。

五、亲和图的常见误区:别踩这些坑!别以为亲和图没有门槛,优思学院也在实践中吃过亏,这里特别列出五个“亲和图杀手级错误”:

❌ 误区1:分类过早一开始就想“这肯定是客服问题”、“这跟界面设计无关”——这样会错过更深的联系。先贴、先看,再讨论。

❌ 误区2:强行逻辑归类亲和图鼓励“自然关联”,不是硬把东西塞进某个框架。若发现一条信息左右都不搭,那就让它单独待着也没问题。

❌ 误区3:缺乏命名环节如果只是“分了类但没命名”,那你其实还是一头雾水。命名是反思的过程,不能跳过。

❌ 误区4:把便利贴当作废纸很多团队开完会就把贴纸扔了,其实那是非常宝贵的第一手资料。建议拍照归档,甚至再转为数字化模板。

❌ 误区5:当成“一次性工具”亲和图不是做完就完了,它应该成为你定期回顾、更新的信息地图,持续生成新洞察。

六、亲和图与其他工具的关系有朋友问:“亲和图是不是就等于思维导图?”我们来简单区分一下:

亲和图:从杂乱→聚类→总结,适合信息整理阶段。

思维导图:从中心点发散出去,适合结构规划阶段。

鱼骨图:适合寻找问题根源。

卡诺模型:用于分析用户需求的层次。

简单说:亲和图是“乱中取序”,而思维导图是“序中扩展”。先亲和,再导图,是一条非常顺的流程线。

七、优思学院的亲和图心得分享在一次关于“在线课程用户流失率”的项目中,优思学院就用亲和图整理了200多条用户反馈。原本只是想看“技术故障”影响几何,结果贴着贴着发现,最主要的流失点根本不是技术,而是“内容更新频率不一致”和“缺少互动感”。

这个意外的发现,让我们团队整个运营策略大转弯。而这个“惊喜”全靠亲和图的一步步展开。

说到底,亲和图最大的魅力,不在于“整理出答案”,而是“引出你没想到的问题”。

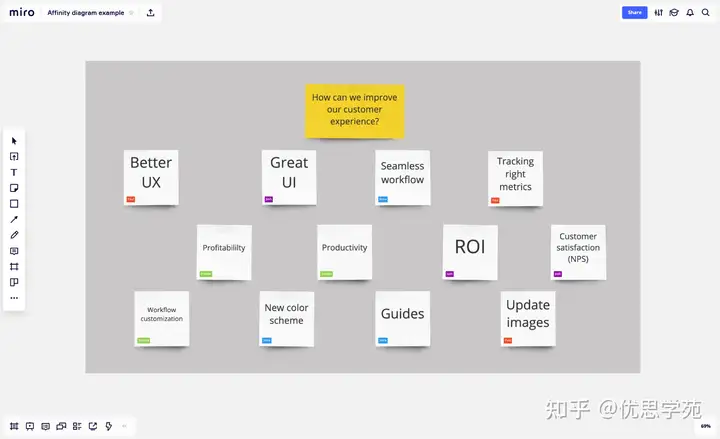

八、常见问题解答(FAQ)Q1:亲和图是不是必须手写便利贴?A:不是必须。虽然手写贴纸更具参与感和灵活性,但也可以使用Miro、Mural、FigJam 等线上协作工具进行数字化操作。

Q2:一个群组最多可以几条信息?A:没有绝对限制。但建议保持在5~10条以内,太多容易失去焦点。

Q3:可以一个信息贴在两个组吗?A:可以!尤其是关键句子,可以复制一份贴在两个相关小组,方便后续归因分析。

Q4:如何判断是否分组正确?A:看组内信息之间是否有“内在逻辑或相似语义”。**如果你解释不清它们为何要放一起,可能就要重新组合。

Q5:亲和图适合个人使用吗?A:完全可以。优思学院很多老师在写论文、准备演讲时就用亲和图来整理脑中的乱流。

总结亲和图是信息爆炸时代的一剂“定心丸”,不需要你是数据专家,也不要求你逻辑缜密。只要你愿意去看、去贴、去问“它们之间有什么关系?”你就能从混沌中抓住关键。

优思学院认为,亲和图是现代人组织思维的一种软技能,一旦掌握,它会像骑单车一样,伴随你一生。

下次头脑风暴、收集反馈、项目初期迷茫的时候,不妨把便利贴摆上桌,开始一场“信息之间的社交晚宴”。

你最近有没有想过用亲和图来整理哪个问题?我可以陪你一起试试看。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。