太可惜!信息学奥赛选手于行健坠楼去世 , 仅16岁 , 父亲发长文曝内情

2025年4月1日,一个本应充满玩笑与欢乐的日子,却成了他生命的终点。他的离去,不仅让父母陷入无尽悲痛,更在网络上掀起一场关于教育、压力与心理健康的巨浪。父亲的长文悼念、网友的激烈争议、教育界的反思——这场悲剧背后,究竟隐藏着怎样的真相?

被“神童”光环裹挟的童年。2009年,于行健出生于沈阳一个普通家庭。父母以《周易》中“天行健,君子以自强不息”为他命名,寄托了望子成龙的深切期望。而他的确不负众望。小学时便展露超常智力,解题“只需一眼”即得答案,被父母称为“灵童”。13岁获辽宁省信息学奥赛季军,15岁以A类选手身份入选省队,2023年更以497分(满分500)斩获全国青少年科技大赛金奖。就读东北育才学校期间,他成为师生眼中的“学神”,甚至建立社交媒体组织为他人传递温暖。

然而,光鲜履历的背后,是父母对“神童”标签的执着强化。父亲在悼文中坦言:“我们引领他进入的领域,他都取得了不凡成绩。”这种以成绩为导向的成长路径,逐渐成为于行健难以挣脱的枷锁。

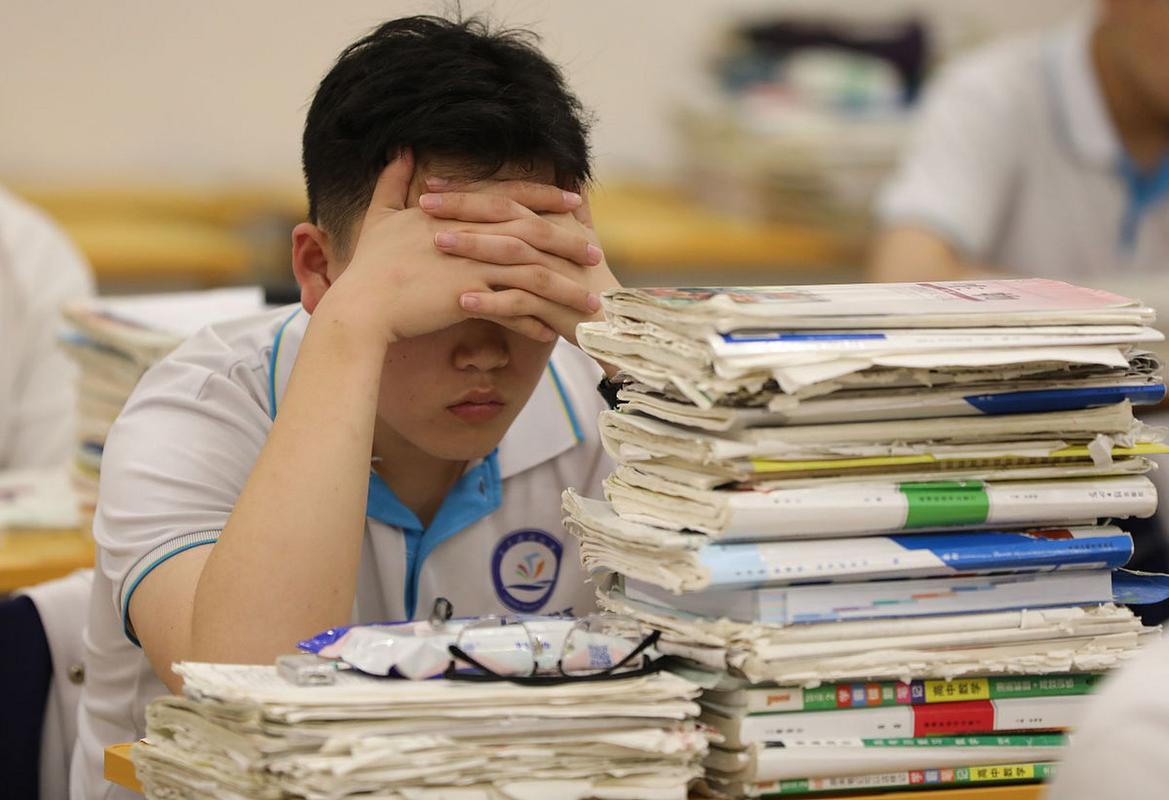

从巅峰跌落至深渊。2025年3月22日,辽宁省信息学奥赛省队名单公布。一向稳居前三的于行健意外跌至第十名,与晋级线相差155分。这一结果,成为压垮他的最后一根稻草。过往的荣誉让他背负“必须赢”的执念,而竞赛的残酷规则(如零和博弈、排名至上)进一步放大了失败的心理冲击。据父亲描述,于行健曾多次暗示“想寻找自己的世界”,甚至对母亲恶语相向,将压力宣泄至最亲近的人。他早已表现出厌学、情绪低落等心理问题,但父母未能及时介入专业心理干预,仅将其归因为“叛逆”或“魔丸”性格。

家庭教育的矛盾性。父亲的长文悼念引发巨大争议:一方面,他痛惜儿子的早逝;另一方面,他将孩子的挣扎归咎于“戾气”与“魔丸”特质,却未反思家庭施加的期待压力。网友尖锐指出:“孩子是白纸,父母才是执笔人。”竞技教育的畸形生态。信息学奥赛等赛事本质是“地位游戏”,参与者需承受远超年龄的心理负荷。教练群体亦在事件后自省:“我们是否只关注成绩,而忽略了孩子的心理健康?”

社会对“天才”的过度消费。媒体和公众热衷于塑造“神童”神话,却鲜少关注其情感需求。于行健的讣告中,网友痛心评论:“他的一生,竟只剩下竞赛成绩可书写。”

于行健的悲剧并非孤例。2016年,17岁史学天才林嘉文因抑郁症跳楼;2025年同一天,网红嘉佩惠的两个患病孩子离世,评论区竟出现“解脱”之声。这些事件共同叩问社会:教育的本质是什么?是培养“做题机器”,还是帮助个体探索生命意义?如何识别心理危机的信号?当孩子说出“想离开世界”时,家长的第一反应应是拥抱而非说教。“平凡”是否可被接纳?父亲悼文中的一句“他去寻找自己的世界了”,折射出对“非常规成功”的无奈默许。

于行健的故事,是一个关于天赋、压力与迷失的现代寓言。他的最后一跃,撕开了教育体系中隐秘的伤口。若我们仍将“卓越”等同于“幸福”,那么无数个“于行健”仍会在黑暗中独行。

如果你是父母,会如何平衡孩子的成就与心理健康?欢迎在评论区分享你的故事与观点,让这场悲剧成为改变的起点。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。