中美俄印救援缅甸大地震,给东盟一个清晰信号,谁才是真正的朋友

前言

北京时间3月28日,缅甸发生7.9级强震,震中曼德勒市的破坏力相当于1000多枚原子弹爆炸,已致1600多人遇难。

中国12小时内派出救援队携带专业设备抵达,俄罗斯紧急调派搜救队,而美国仅有口头支持,印度援助迟迟未兑现。

灾难面前,谁是缅甸真正的朋友?大国救援背后又传递了什么信号?

生死时速

这不是普通的地震,而是一场足以让整座城市瞬间跪倒的天灾。

曼德勒这座有着近700万人口的缅甸第二大城市,在地震发生的瞬间如同被一只无形巨手狠狠攥紧又松开,地面波浪般起伏,建筑物像纸牌屋般轰然倾塌。

仅仅几十秒,这座千年古城就遭遇了史无前例的浩劫:1591栋房屋化为废墟,670座佛教寺庙倾倒,60所学校不复存在,3座桥梁断裂,整座城市仿佛被按下了重置键。

灾难恰在最糟糕的时间降临——曼德勒周边地区正经历军阀武装与政府军的激战,军事冲突使得救援通道被阻断,救灾物资无法顺利运达。缅甸作为亚洲第三大贫困国家,近半人口生活在贫困线以下,日均生活费不到7块钱,全国仅有一条高速公路连接仰光和曼德勒,这场天灾几乎击穿了这个国家原本就脆弱不堪的经济社会系统。

联合国警告,缅甸是东南亚自救能力最差的国家之一,缺乏专业救援设备、训练有素的队伍和有效的灾后应对机制。灾难面前,每一分每一秒都关乎生死存亡,而缅甸却仿佛一个溺水者,急需有人伸出援手。谁会在这生死攸关的72小时内,真正为缅甸人民带来生的希望?各国的表现,正如一面镜子,清晰映照出何为真正的朋友。

行胜于言

救灾如救火,生命不等待,谁能在这生死时速的紧要关头伸出援手,谁就是真正的朋友。

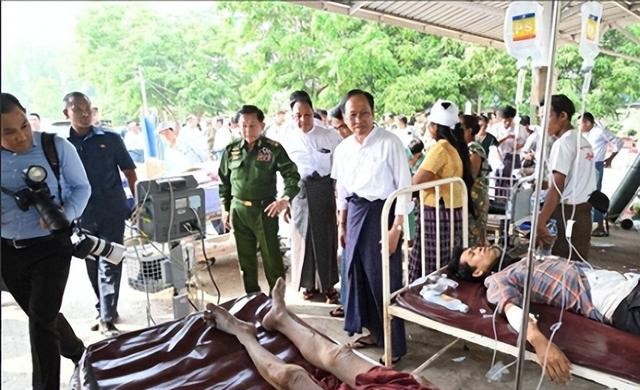

中国的反应快到令人咋舌:地震发生仅12小时,中国云南救援医疗队37人已带着全功能生命探测仪、地震预警系统和便携式卫星等尖端装备越过边境,奔赴灾区,72小时内中国又连续派出两支专业救援队,总计165名精英队员、3只经验丰富的搜救犬和42吨救援物资,如同一支训练有素的生命方阵浩浩荡荡开进缅甸。

搜救犬们不眠不休地穿梭于废墟间,用敏锐的嗅觉寻找生命气息,这些忠诚的战士不知道,每次救援任务都在透支它们的生命。

中美俄印四国在这场生死救援中的表现,如同一面照妖镜,将各国的真实面目和外交姿态一览无余地展现在东盟国家面前。当灾难真正降临,东盟国家终于看清,谁是挂在嘴上的朋友,谁是扛在肩上的兄弟,这场突如其来的天灾,意外地成了一堂最直观的国际关系实践课。

患难见真情

这场突如其来的国际关系实践课,恰如一面水晶般澄澈的镜子,照见了东盟国家长久以来的困境和抉择。

东盟作为地区组织,历来缺乏有效的灾难响应机制,从2004年印度洋海啸到2008年缅甸纳尔吉斯风暴,每次面对大型自然灾害,东盟区域灾害管理委员会(ACDM)几乎都表现得力不从心,小马拉大车式的东盟紧急响应和评估团队(ERAT)更像是一支纸上谈兵的队伍,连基本的救援装备都常常不足,与中国这样训练有素的专业救援力量形成了鲜明对比。

未来之选

软实力的较量就像一场无声的围棋对弈,每一步落子都在重塑东南亚的安全格局,而灾难救援则是这盘棋局中的关键一着。

在全球化时代,国家间的竞争早已超越了军舰与导弹的硬碰硬,转向了更为细腻的文化影响、价值认同和人道关怀,灾难救援正是这种软实力外交的最佳展示舞台。相比高谈阔论的战略宣言,一支迅速抵达灾区的救援队,一批及时送达的救援物资,更能直抵人心,赢得真挚的认同与尊重。

对东盟国家而言,这场地震救援如同一场不打折扣的现实考试,摆在他们面前的选择题变得异常清晰:是选择一个尊重你的主权、了解你的文化、与你共同发展的邻居,还是选择一个言辞华丽但行动迟缓、承诺丰满但兑现骨感的远方大国?菲律宾被反复提及的1000亿美元援助承诺,犹如海市蜃楼,漂亮却遥不可及。

地震的废墟终将重建,但这场灾难中所展示的国际关系图景,却将在东南亚各国决策者心中留下长久印记。那些在危难时刻及时伸出援手的国家,正在用行动书写着未来区域合作的新篇章,而那些只会纸上谈兵的承诺,终将随着时间的流逝而被人遗忘。

结语

在这场突如其来的灾难中,各国的表现展现了谁是真正重视人类生命的国家。中国始终坚持患难与共、守望相助的理念,用行动证明了负责任大国的担当。

面对复杂的地区局势,东盟国家是应该依靠有实际行动的邻国伙伴,还是寄希望于遥远的口头承诺?答案已经不言自明。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。