要描绘春天,就不能只展现百花盛开草长莺飞

有人总觉得画家没啥了不起的,尤其是有了AI绘图以后,仿佛只要是个小学文化程度以上的人,都能创作出好的绘画作品了。

实际上,画家之所以能成为画家,与常人最大的不同,就在于他敏锐的观察力和超强的概括力。

咱们用实例来说话:要表现早春时节的风景,一般人想到的就是百花盛开、老树发芽、冰雪融化,AI也是这样呈现的。

画家虽然也会画这些大家都能想到的场景,但他会找到一些普通人忽视或者想不到的点,例如这张《早春图》。

小贴士:《早春图》是北宋宫廷画家郭熙晚年创作的一幅绢本设色画,纵158.3厘米,横108.1厘米,现藏于台北故宫博物院。

郭熙(1023--约1085),北宋杰出画家、绘画理论家。字淳夫,河阳府温县(今属河南)人。熙宁元年召入画院,宋神宗赵顼深爱其画,曾“一殿专皆熙作”。郭熙擅画山水,无师承,早年风格较工巧,后取法李成,画艺大进,到晚年落笔益壮,能自放胸臆 ,炉火纯青。

《早春图》没有盛开的花朵,也没有半融的积雪,甚至一度被人当做画的是秋日的景色。那为什么最终还是被确认为早春的景色呢?

郭熙通过对自然细节的精准捕捉与艺术化处理,将早春的“苏醒感”渗透进每一处笔触。下面,一笑就带你找出《早春图》中的“春日密码”。

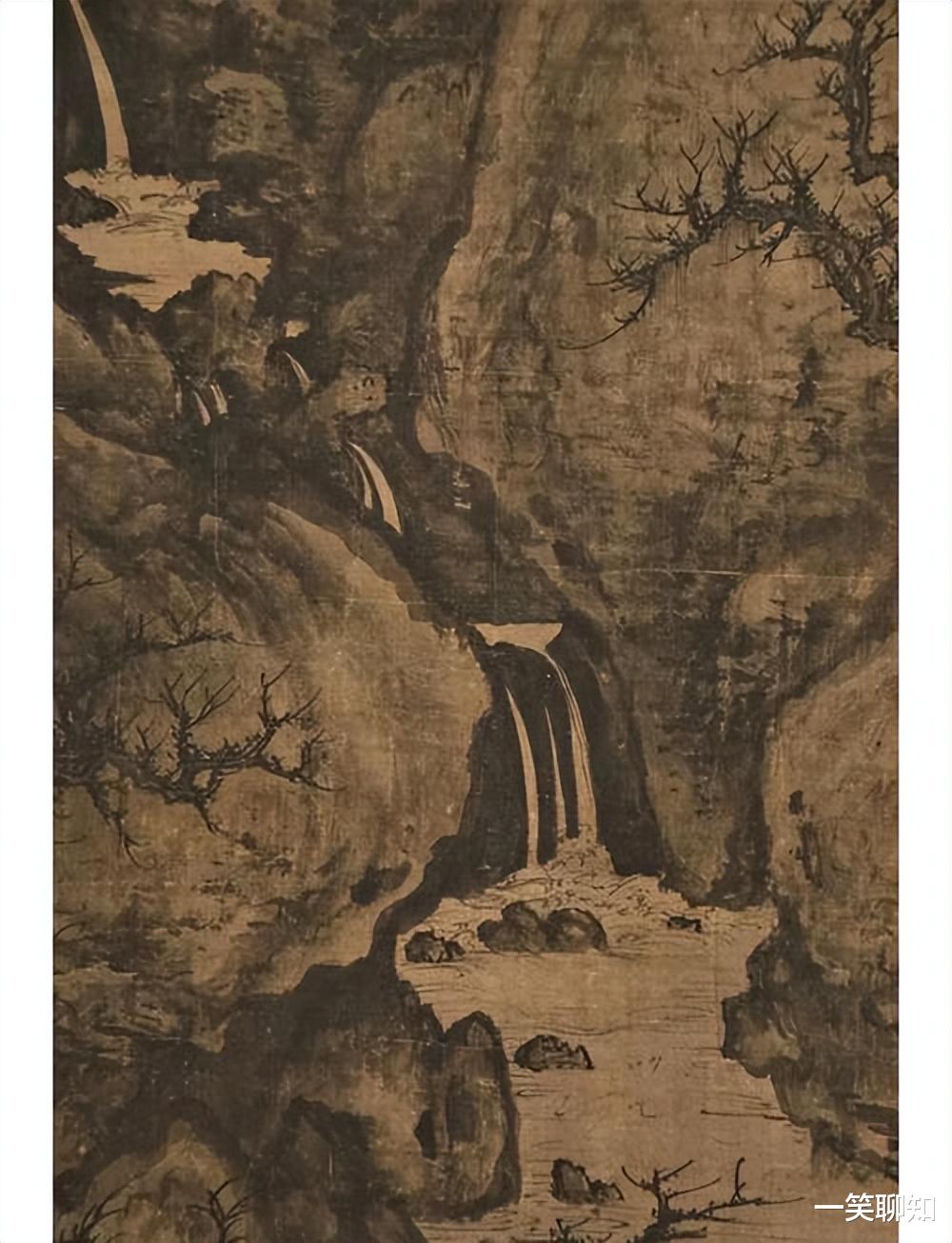

画面中央的三叠式瀑布不同于夏日的汹涌或冬日的冰封,山顶冰雪初融,水流带着未完全化尽的细碎冰碴,以“涓涓细流”的姿态汇入谷底。郭熙用极淡的墨线勾勒出细如绢丝的水流,水纹仅“略画几笔”——这准确的表现出“水刚化冻”的样子,连泛起的涟漪都透着温柔的流速。

郭熙沿用李成的“蟹爪枝”(枝条向下弯曲如蟹脚),却在枯枝上做了“改良”:枯枝不再是僵直的线条,而是带着弹性的弧度,暗藏生长的张力;枝桠点缀着密密麻麻的小墨点,远看是“毛茸茸”的朦胧感,这表现的是刚破萌发的嫩芽,吐出新绿的瞬间。

这种“先叶后花”的处理极具科学思维——早春时节,树木需先通过嫩叶光合作用积累养分,才有后续的花开。

郭熙采用“卷云皴”,用水分饱满的淡墨,以弧线和曲线反复皴擦山石,让坚硬的岩石呈现出微微的鼓胀弧度。这种“肉肉的”质感,暗合早春大地的物理变化——冻土融化后,土壤含水量增加,从冬日的嶙峋变得温润饱满。

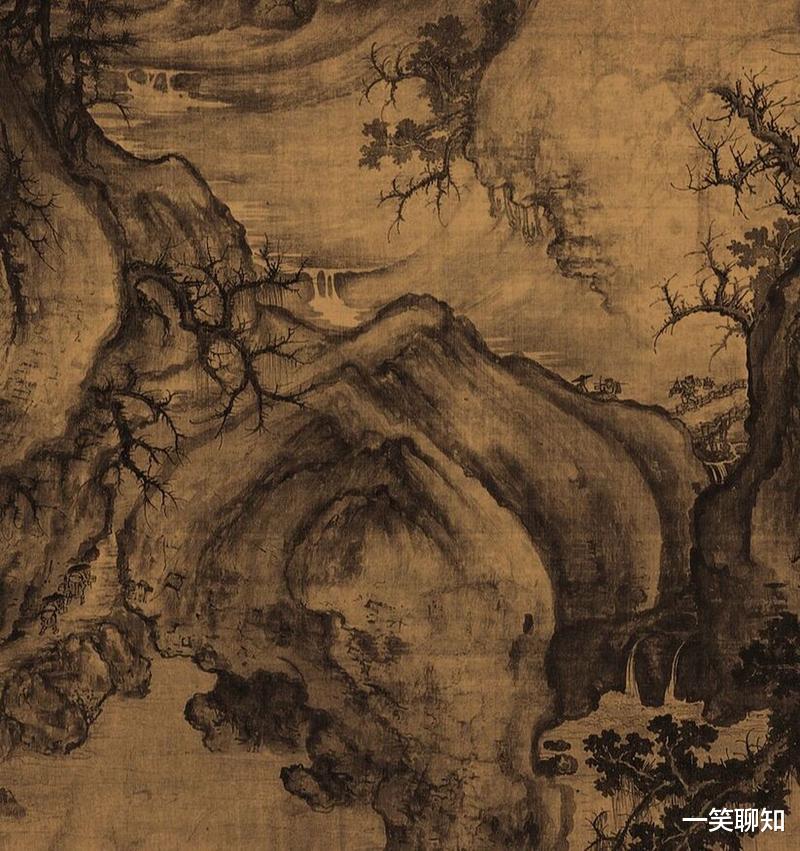

郭熙用极淡的墨色渲染远处峰峦,让山体在雾气中若隐若现。这种朦胧感绝非随意而为——早春时节,北方昼夜温差大,山间常因水汽凝结形成薄雾,既不像冬日的干冷明晰,也不像夏日的浓云密布,而是“半透明”的轻盈。

近处的树木与岩石却用浓墨勾勒,形成“近实远虚”的对比,恰似春天的脚步从清晰到朦胧的蔓延,让画面有了“从人间到仙境”的过渡感。

郭熙在画中还藏了不少“彩蛋”,用人物活动表现春天的到来。

瀑布下的小船上,鱼篓鼓鼓囊囊,暗示水刚化冻时鱼群活跃,正是“开渔”好时节;左侧渔夫准备登岸,裤脚微微卷起,仿佛能感受到溪水漫过脚踝的清凉;

山路上男子挑担,妇人抱婴,小童逐犬,组合成一幅春游欢愉的还家场景,传递出“寒冬已过,出门活动”的生活气息;

……

郭熙的高明之处,在于避开了“画花画柳”的直白,反而用“解冻的水、鼓胀的石、冒芽的枝、朦胧的雾、劳作的人”等细节,组成了一场“春天的协奏曲”——要知道《早春图》是近千年前的作品,这些小细节这么多年后,很多人还是没有察觉。

所以,只有当我们在画中找到这些细节,才能读懂这位北宋画家对“春天”的表达。你可以不会画,但一定要懂得欣赏。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。