结婚不再需要户口本,是社会结构“原子化”的写照

这项改革消解了传统户籍制度隐含的“家族许可”意义,推动婚姻从“家庭事务”向“个人契约”转变。

作者: 李 老 白

首发:老白读书

01/

建国之初,结婚是不需要户口本的

结婚需要户口本这事,是1980年才开始的,到现在堪堪不过45年。

那么从1949年新中国成立,到1980年之间结婚不用户口本,用什么呢?

身份证、结婚介绍信和户籍证明。

比如《小巷人家》里,林栋哲和女友庄筱婷结婚时,就是拿的这三样。

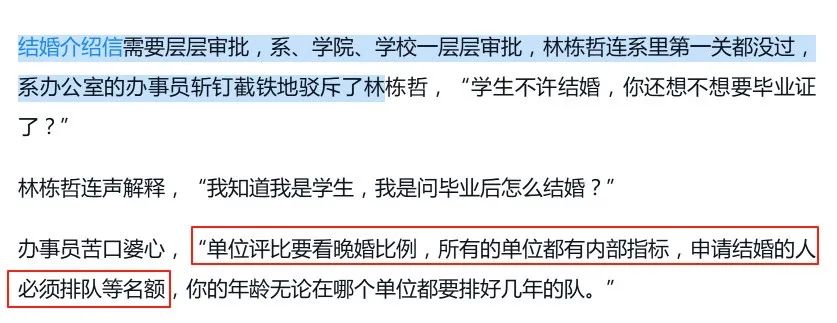

其中比较难搞定的是结婚介绍信这项。

因为有所谓的“晚婚评比”,将单位绩效与个人婚姻挂钩,导致结婚可能还需要排队的情况,就跟如今北京买车叫号一样。

总之这一阶段,虽说总体上咱们提倡婚姻自由,但实际结婚时其实是要受到单位或公社的管控的。

可以理解,毕竟民政局的同志不清楚每对情侣的情况,需要熟悉情况的同志“背书”。

但仍改变不了,它与婚姻自由在本质上的冲突,因此需要改进。

02/

1980年开始,结婚需要户口本

当年修订的《婚姻登记办法》首次规定,须持本人户口证明和所在生产大队或工作单位出具的关于本人出生年月、民族以及婚姻状况的证明;

1986年,除了身份证或户籍证明外,还需提供所在单位或村民委员会(居民委员会)出具的写明本人出生年月和婚姻状况的证明。

因此在这一阶段,结婚开始需要户口本了,但同时仍需要单位或居委会所开具的证明。

2003年10月,《婚姻登记条例》正式颁布开始实施,要求婚姻登记要简化程序,取消了婚姻登记时提交单位或村(居)民委员会证明的规定。

直到这个时候,“证明”才退出历史舞台,结婚只需要身份证和户口本。

这标志着在结婚这一领域,公权力的逐渐让位,而补足这个位置的是家庭。

03/

婚姻是个人的事,还是家族的事?

在古代社会,婚姻无疑是两个家族之间的事务。

在西方,女性婚后要冠夫姓,代表她进入对方的家族;在中国,虽然我们很早开始就不需要冠夫姓了,但婚姻中家族的比重依然很高。

我结婚那会就有一个感慨说:在结婚那一天,女方亲戚最重要,男方亲戚也很重要,唯独俩新人不重要。

这体现在整个结婚过程中,所谓的习俗,还有亲人的脸面都极其重要,虽然是年轻人的婚礼,筹备过程中却处处要征询亲属们的意见。

这很容易理解,中国向来是一个人情社会。

中国的人口密度太大了,而农业社会也决定中国人很少迁徙,因此我们有着浓重的人情社会。

这体现在我们很早开始,就以“礼”治国,形成一个礼仪社会。

而所谓的礼仪,就是一套约定俗成的规范,遵守它人们就认为你是有“教养”的人,标新立异则会被人排挤。

然而现代社会早已不是以往的人情社会了。

在中国从农业社会向工业、商业社会转型的过程中,人与土地完成了解绑,人们开始大范围地迁徙。

由此带来的就是人情社会的瓦解——特别是一线城市,完全就是一个陌生人社会。

坏处当然是没归属感,但好处也很明显,那就是每个人都可以更自由地表达自己的意愿。

所以婚姻是个人的事,还是家族之间的事呢?

当我们更加自由,不再受到重重束缚的时候,我们就可以回归婚姻的本质——它就是两个人的结合,是个人的事情。

也许你现在仍有异议:婚姻可是两个家族的重组啊,怎么能说是个人的事情呢?

你说得很对,当前确实如此。

但随着社会商业化的进一步发展,核心小家庭的比例的进一步增多,你会发现那仍是假象。

本质则是,原生家庭跟小家庭其实是两个不同的社会原子,小家庭不应向父母索取,而父母也无权干涉小家庭的事务。

04/

怎么看结婚不再要户口本这件事?

这背后当然有技术的进步,比如各地之间的信息互联。

但更重要的,是这件事背后所反映出来的一种社会观念的变迁:

婚姻是小夫妻俩自己的事,与父母无关,与家族更无关。

这项改革消解了传统户籍制度隐含的“家族许可”意义,推动婚姻从“家庭事务”向“个人契约”转变。

这是好事。

全文完,欢迎关注、点赞、在看,谢谢您!

参考资料:

大米,《小巷人家》

浙江日报,婚姻登记全国通办,一纸婚书背后的时代变迁

您可能还想读:

1000元冥币事件:简单的商战,从让卧底去对方公司当客服开始

TVB剧法官的白头套,是老年人群体失去的权威

李玫瑾:女生找对象,问他这两个问题就可以了

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。