《惊!从“女生节”到“妇女节”,年轻人态度转变背后藏着啥秘密?》

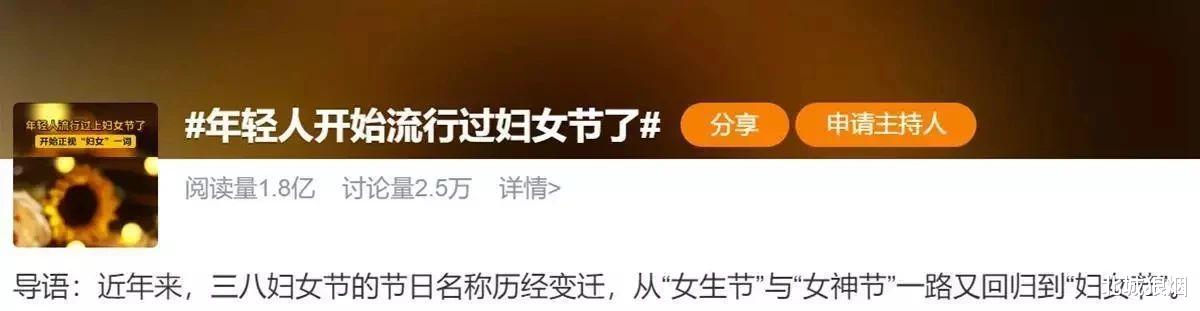

在信息飞速传播的当下,社交媒体成为大众观点汇聚与交流的重要平台。临近“三八妇女节”,“年轻人开始流行过妇女节了”这一话题如一颗投入平静湖面的石子,在新浪热搜榜激起层层涟漪。自3月5日话题冲上榜单以来,热度持续攀升。截至3月7日,#年轻人开始流行过妇女节了#这一话题的阅读量高达1.8亿,讨论量达2.5万。网友们在话题下畅所欲言,展现出对这一现象的高度关注和浓厚兴趣。

曾经,“三八”一词在很多语境中被赋予了贬义色彩,致使在中学、大学女生以及年轻未婚女性群体中,“三七女生节”一度受到热捧,“三八妇女节”遭到冷落。然而,时光流转,如今的年轻女性以更加成熟和自信的姿态,重新审视“妇女”这一称谓。

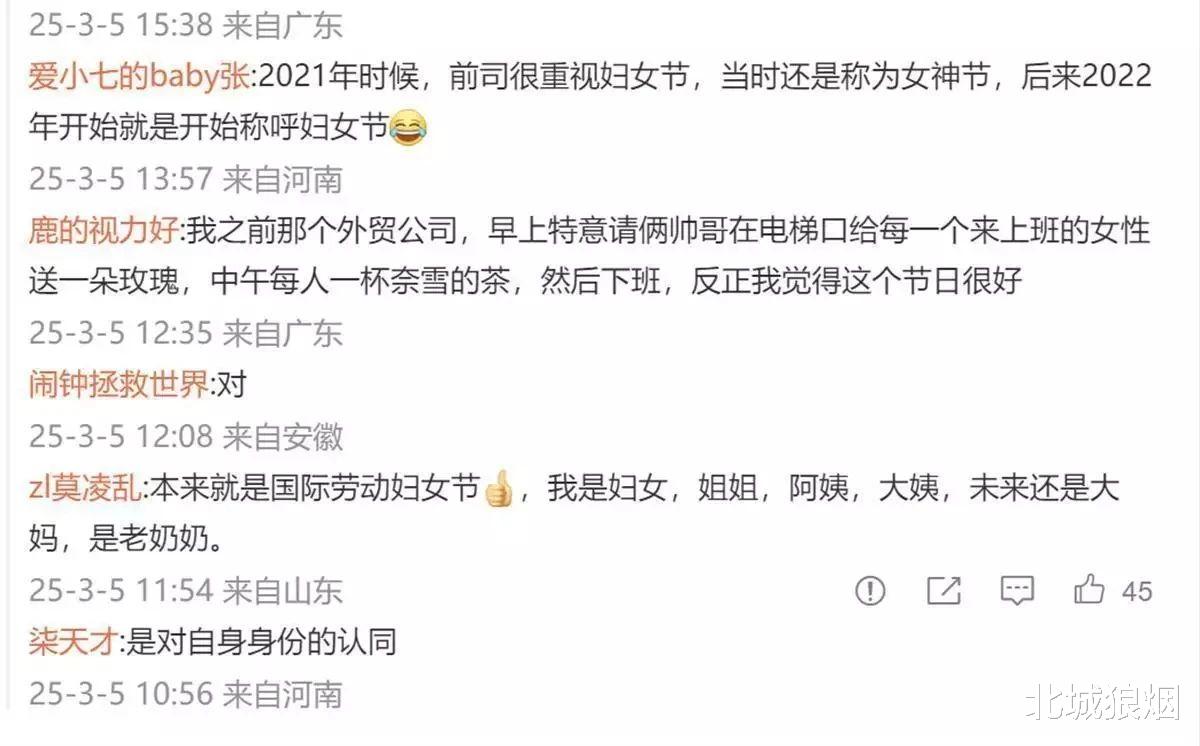

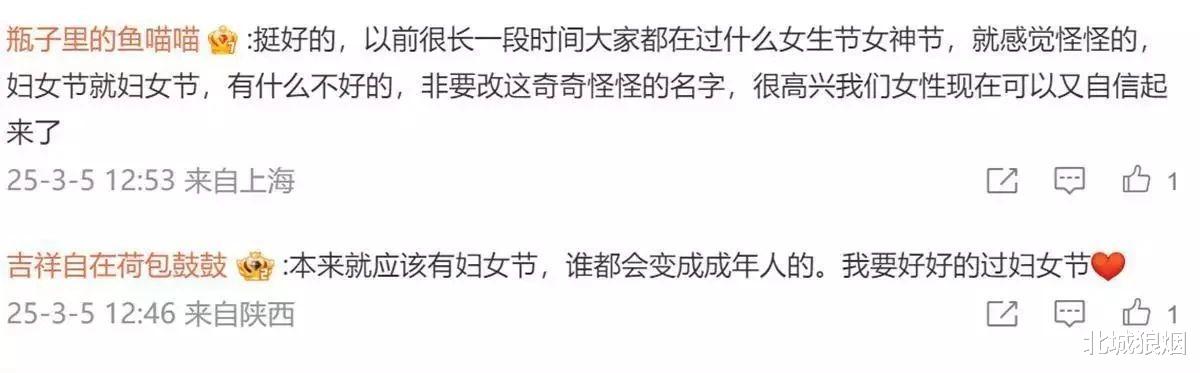

年轻女性网友们纷纷在网络上表达自己的观点。“不需要任何平替,我们过的就是妇女节!”这样坚定的话语,彰显出她们对妇女节的认同和对自身身份的自信。在话题讨论区,众多年轻女性积极发声,“妇女节本来就应该过啊,女孩子都认识到了。”“妇女节是女性的专属节日,必须好好过。”她们深刻地认识到,这个节日蕴含着对女性的尊重,具有非凡的意义,过妇女节更是对自身身份的一种认同。同时,她们也认为年轻人过妇女节,不仅能让这个节日更具意义,也说明大家对女性力量有了更深刻的理解。

网友“长安街花下树”的分享引发了大量点赞:“妇女是指14岁以上所有女性,这些年‘妇女’的定义被曲解、被污名化,导致很多年轻女性、未婚女性将自己和‘妇女’做划分。我越长大越觉得,妇女真的是个特别有力量的词,无论年龄、结婚与否,都只不过是一种状态,不应该用来定义、划分女性。”这番话语,道出了许多年轻女性的心声,反映出她们对“妇女”这一概念的全新认知。

妇女节的仪式感与美好期许适逢今年“三八妇女节”是周六,不少网友满心欢喜地计划着如何度过这个专属女性的节日。有人打算和妈妈手牵手漫步街头,精心挑选漂亮的衣服;有人准备为自己定制一个精美的小蛋糕,在甜蜜的滋味中感受节日的氛围;还有人决定奖励自己去品尝一顿丰盛的大餐,享受美食带来的愉悦。大家都希望在这个特别的日子里,为自己增添满满的仪式感,表达对自己的关爱。

妇女节的历史渊源与社会意义我们日常简称的“三八妇女节”,其正式名称是“国际劳动妇女节(International Working Women's Day,简写IWD)”。它有着深厚的历史底蕴,1909年,美国各地举行了首次全国妇女节的纪念活动。1910年,第二届国际社会主义妇女代表大会在丹麦哥本哈根召开,将每年3月8日确定为国际劳动妇女节。1924年,中国妇女首次开展“三八”妇女节纪念活动。此后,1975年,国际妇女节期间,联合国开始将3月8日作为国际妇女节加以庆祝;1977年,第32届联合国大会正式决定把3月8日定为“联合国妇女权益日和国际和平日”;1995年,由189个国家政府签署的《北京宣言和行动纲要》将目标5“实现性别平等并赋予所有妇女和女孩权利”纳入《2030年可持续发展议程》。自设立之初,国际妇女节就为全世界的妇女开辟了一个追求平等、自由和权利的新天地。

从焦虑规避到坦然接纳湖北省社会科学院社会学研究所宣传委员、助理研究员叶闽慎分析指出,此前不少女性不好意思过妇女节,原因之一在于她们试图规避“妇女”一词所隐含的特殊指代和感情色彩,认为“妇女”二字特指中老年女性和已婚女性。这种对“妇女”的规避,实则投射出一种年龄焦虑与身份焦虑。相比之下,“女生节”“女神节”等新兴称谓则给人一种“独立自主”“自我定义”而非“被定义”的感觉。

同时,“女神节”“女生节”在一定程度上是商家营造的类似“双十一”的消费主义狂欢。商家以“自我宠爱”“保持美丽”“让自己更精致”等口号鼓励女性自我投资、自我消费,这使得这些新兴节日一度受到女性的欢迎。

而如今,妇女节的回归意义非凡。一方面,反映出当今的年轻人更加自信,他们对“妇女”一词曾经的特指和感情色彩不再认同且无感,不再依赖“女生”“女神”这样的词汇去化解年龄焦虑和身份焦虑;另一方面,则体现出她们对围绕女性的消费主义逐渐祛魅,能够以一颗平常心看待妇女节。这一转变,不仅是年轻女性自我认知的提升,更是社会认知的大步迈进。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。