日本的态度发生大转变!

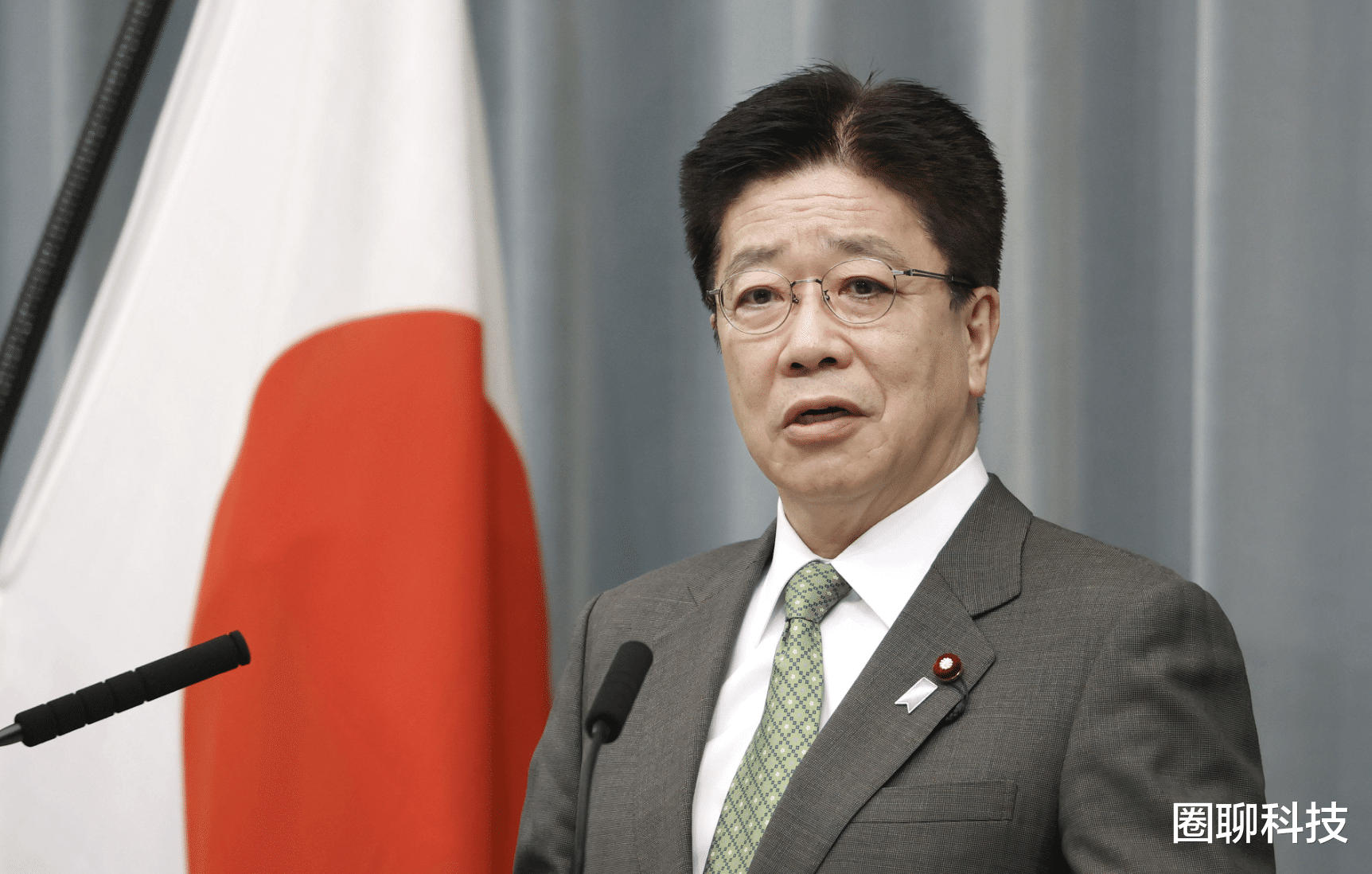

2025年5月2日,日本财务大臣加藤胜信在东京电视台的一档节目中,抛出了一枚震撼全球金融市场的“深水炸弹”——“日本持有美国国债是事实,把可成为谈判筹码的事项全部摆上谈判桌进行讨论是理所当然的”。

这句看似平淡的表述,却在美日关税谈判僵持的敏感时刻,撕开了两国“塑料盟友”的温情面纱,当特朗普挥舞的“对等关税”大棒砸向日本汽车产业时,这个曾对华盛顿唯命是从的东亚经济体,终于亮出了藏匿半个世纪的底牌。

从“隐忍”到“亮剑”的转折点这场博弈的导火索,始于2025年4月2日特朗普政府的一纸政令——对日本汽车、钢铁和铝产品加征25%的“对等关税”。

这一刀精准刺中了日本经济的“主动脉”:汽车及零部件占日本对美出口总额的37%,直接关系到国内540万人的就业岗位。

更让东京如坐针毡的是,7月对等关税暂停期即将结束,若谈判未果,日本企业将面临每年至少120亿美元的额外成本。

然而,特朗普的“极限施压”并未换来预期中的妥协,4月16日首轮谈判中,美方不仅拒绝降低关税,反而要求日本承担驻日美军400%的军费增量,并限制对华半导体出口。

这种“既要也要还要”的贪婪姿态,彻底激怒了日本政界,《读卖新闻》披露,石破茂首相在内部会议上拍案:“这不是谈判,是殖民条约!”

当5月2日第二轮谈判再度破裂时,加藤胜信在镜头前的强硬表态,实则是日本对美经济外交战略的“核按钮”宣言。

美债:沉默70年的“金融核武”日本手中1.1万亿美元的美债,曾是维系美日同盟的“金融脐带”,自1985年《广场协议》以来,东京始终谨慎维系着这项“不能说的秘密武器”!

即使2019年安倍政府也明确否认将美债作为谈判工具,但此次加藤的公开威胁,彻底颠覆了这一潜规则。

这背后是精密的利益计算:美国国债利率每上升0.5%,联邦政府年利息支出将增加1800亿美元,相当于五角大楼全年预算的三分之一。

而日本只需抛售10%的持仓,就足以让10年期美债收益率突破5%,触发华尔街对冲基金大规模平仓。更致命的是,日本作为美债最大海外持有国(占比15%)的示范效应——若中国、沙特等紧随其后,美债市场将陷入“死亡螺旋”。

尽管加藤强调“是否使用筹码另当别论”,但其表态当天,美债收益率已应声上涨12个基点。

“广场协议”阴影下的觉醒日本的强硬绝非一时冲动,1985年被迫签署《广场协议》的惨痛教训,让这个国家深谙“经济主权”的重要性。

当年日元升值60%引发的资产泡沫,至今仍在拖累日本经济——2024年日本GDP仅增长0.7%,而同期美国为2.3%。如今特朗普的关税政策,被东京智库直指为“21世纪版广场协议”。

石破茂政府显然吸取了历史教训,4月30日,日本央行突然宣布将外汇储备中的美债占比从63%降至58%,同时增持黄金和欧元资产。

这种“温水煮青蛙”式的减持,既避免引发市场恐慌,又为后续操作预留空间,正如西太平洋银行策略师所言:“日本现在手握的不是枪,而是装满子弹的弹匣,随时能让美国感受到切肤之痛。”

全球产业链的蝴蝶效应这场博弈的冲击波早已溢出美日双边范畴。4月美国对日本汽车加征关税后,丰田被迫将肯塔基工厂的产能削减30%,导致当地2000名工人失业;本田俄亥俄州工厂的变速箱生产线,也因日本零部件进口受阻而陷入停滞。

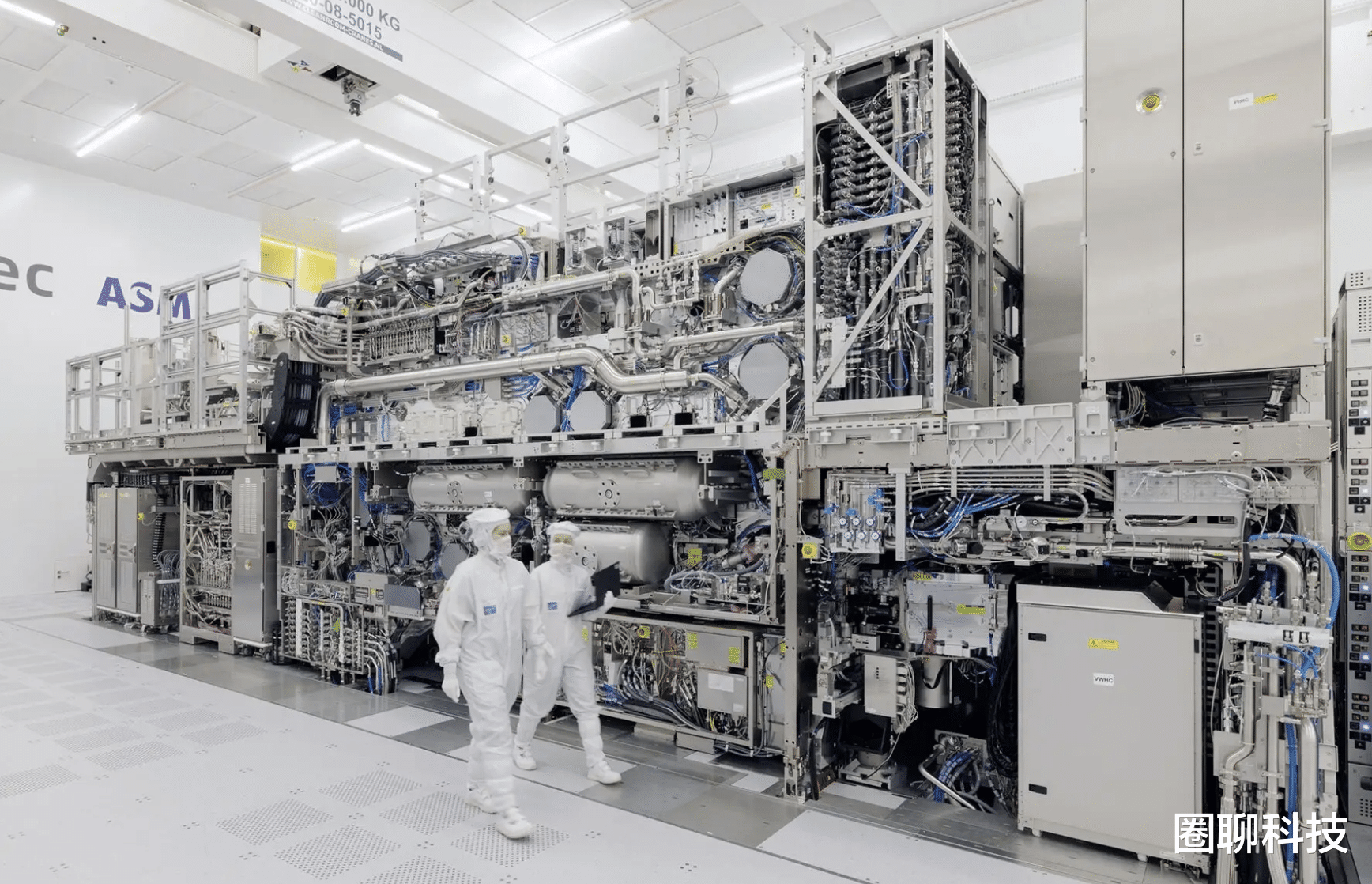

更深远的影响在于半导体产业——日本占全球光刻胶市场的90%,若其对华出口受限,台积电、三星等芯片巨头的生产线或将停摆。

美国的“杀敌一千自损八百”策略,正加速全球产业链重构,《华尔街日报》观察到,日本已秘密启动“China+1”计划,将15%的汽车零部件产能转移到东南亚,同时与欧盟签署关键矿产供应协议。

这种“去美国化”的供应链布局,恰与加藤的“美债威胁”形成战略呼应——当经济依赖链条被逐一斩断,日本手中的金融筹码将更具杀伤力!

博弈终章:谁先眨眼?6月G7峰会临近,这场对决进入倒计时。特朗普面临双重压力:国内抗议者高呼“要工作不要关税”的声浪席卷30个州,而36万亿美元国债的利息重担,正吞噬着联邦政府的财政空间。

日本则巧妙利用时间差——5月中旬第三轮谈判前,东京故意放缓抛售节奏,让美债收益率维持在4.3%的“窒息区间”。

这场较量早已超越贸易范畴,成为全球经济秩序重构的缩影,正如《金融时报》所评:“当日本敢于用美债反击时,说明单极霸权时代的棺材板上,又钉下了一颗铁钉。”

无论结局如何,加藤胜信的那句“筹码论”,注定载入国际金融史册——它宣告着一个新时代的到来:盟友不再是予取予求的提款机,而沉默的债主,终将成为持镰的收割者。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。