700亿救不了!丰田召回 福特难产 外国车企新能源转型为何步步惊心

在全球汽车行业这个风起云涌的时代,中国新能源汽车的崛起让人倍感震撼。2025年第一季度的数据已经呈现出惊人的增长:新能源汽车的产销量分别飙升至318.2万辆和307.5万辆,同比涨幅高达50.4%和47.1%。在欧美市场,新能源汽车的的销量却显得微不足道,欧洲一季度仅售出90万辆,美国和加拿大加起来才20万辆。这把中国汽车产业的强势表现与国外车企的捉襟见肘形成了鲜明对比——中国不仅在销量上远超欧美,更在技术创新与市场发展上展现出鲜明的独特优势。

这不仅仅是数据的对比,更深层次上,它折射出了一场关于技术、品牌和政策的全球竞争。在这样的背景下,我们可以看到中国新能源汽车的成长故事,似乎正在撼动传统汽车行业的根基。有人或许会问:为什么中国车企能够在这场变革中迅速崛起,而那些历史悠久的欧美车企却显得步履维艰?

谈到外资品牌的困境,令人不禁想起丰田、福特等老牌车企。这些曾经在市场上占据绝对优势的公司,似乎在转型的路上迷失了方向。丰田的普锐斯以混合动力车的身份驰骋全球,但到了纯电动汽车领域,丰田却意外遭遇滑铁卢。其首款纯电SUV bZ4X因续航虚标及技术缺陷而陷入召回的窘境,2023年销量仅为7.3万辆,远低于预期。福特同样没有逃过这一劫,虽然其纯电动皮卡F-150 Lightning收到20万张预售订单,但因电池产能不足,最终交付的车辆寥寥无几。

与之形成鲜明对比的是,中国车企正在凭借开放的心态和创新的动力,在新能源汽车领域实现了弯道超车。比如宁德时代,预计2024年将以37%的市场占有率领跑全球动力电池,而赣锋锂业则掌控了全球约10%的锂资源,构建了完整且坚固的产业链。这样的产业布局不仅让中国车企在技术上保持领先,更让它们在生产成本和供应链的灵活性方面占据了优势。

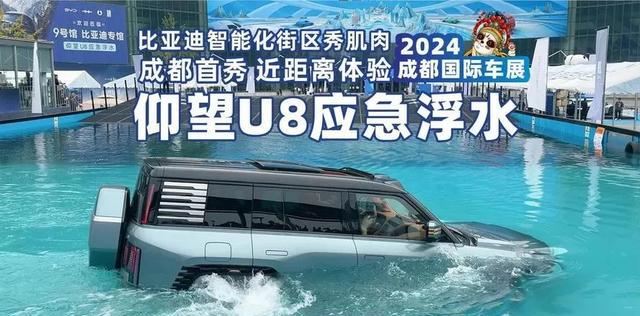

再谈技术,中国的车企在三电系统(电池、电机和电控)方面已经拥有超过120万件专利,这无疑是向国际对手发出的强烈挑战。比亚迪的“易四方”技术,能实现车辆的原地掉头和浮水行驶等高难度操作,这些都是片面地强调传统车企的技术积淀所不能企及的。小鹏汽车的NGP智能驾驶系统在高速公路的使用率达68%,这表明了用户对其智能化程度的认可。而蔚来的换电站技术,快速的电池更换时间让用户的续航焦虑得到了有效缓解。

中国新能源汽车的崛起并非仅仅依靠企业的努力,政策支持与产业集群效应同样功不可没。2009年,中国启动了“十城千辆”计划,随着这项政策的实施,全国各地相继推出了一系列的补贴政策和刺激措施,累计发放超过2000亿元的补贴。这些政策的实施,不仅让新能源车的消费者受益,更是吸引了大规模的社会资本流入,从而推动了整个行业的发展。

以合肥为例,蔚来工厂周边90%的核心零部件均能实现本地化供应,这不仅降低了零部件的采购成本,更提升了生产的效率。这样“家门口的产业链”成为了中国车企迅速发展的秘密武器。反观欧美,尤其是美国,由于《通胀削减法案》对电池原材料产地的限制,导致一些车企的多款车型失去了补贴资格。欧盟的燃油车禁售政策历经波折,给当地车企的战略规划带来了极大的不确定性。

尽管中国在市场增长速度和科技发展上展现出强大的优势,全球新能源汽车的竞争绝不会就此结束。从行业巨头大众集团的700亿欧元电动化投资,到宝马与Mobileye在L4级自动驾驶技术上的合作,欧美车企正在有所行动。他们在技术研发上不遗余力,试图逆转市场的不利局面,同时也在政策上寻求更多的支持。

未来的汽车市场,已然成为技术创新、政策博弈、产业链整合与品牌服务的全方位较量。在这个过程中,中国车企必须保持“归零心态”,才能持续在创新的赛道上狂奔。正如许多业内人士所言,只有不断突破技术壁垒,提升服务与用户体验,中国车企才能在全球竞争中占据一席之地。

综上所述,中国新能源汽车正以惊人的速度崛起,挑战着国际市场的格局。新的政策、技术创新和市场需求的变化使得每一个行业参与者都不得不进行反思。在这场变革中,成功不仅仅依靠传统的市场策略,更需要全面的理念重塑与创新的坚持。如果中国车企能够继续保持现在的优势,再加上政策和市场的持续支持,未来在全球新能源汽车的舞台上,它们无疑将会是一颗璀璨的明珠。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。