四川木里县:与世隔绝的村庄里,竟有近半数人家实行一妻多夫制?

【前言:】

在中国西南边陲,四川省木里藏族自治县的群山深处,保存着一种在现代中国几乎绝迹的婚姻形式——一妻多夫制。

据统计,在俄亚大村的130户家庭中,近半数人家曾经或正在实行这种独特的婚姻制度。

这种看似离奇的婚姻安排,究竟是如何形成的?

在这种家庭中,妻子如何平衡与多个丈夫的关系?

【隐秘山村的千年传统】

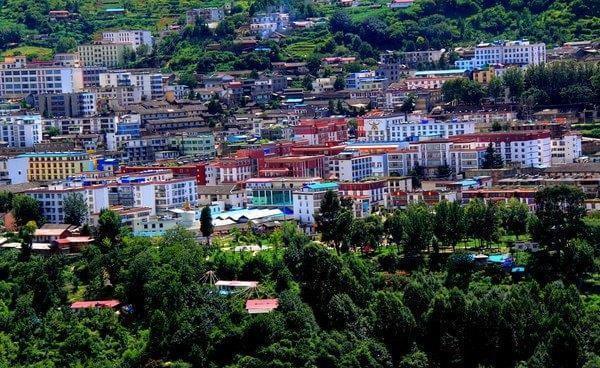

翻开中国西南地区的民族志地图,在四川省凉山彝族自治州的西南角,木里藏族自治县的山间峡谷里,有一个与世隔绝的乡村——俄亚纳西族自治乡。

这里的纳西族聚居区,保存着一种在中国其他地区罕见的婚姻形式:一妻多夫制。

俄亚纳西族自治乡位于四川省木里藏族自治县瓦厂区,是一个多民族聚居的乡镇。

根据1982年第三次全国人口普查的数据,全乡共有592户,总人口4291人。

在这些居民中,纳西族有2490人,占总人口的59%,是该乡的主体民族。

这片土地上最大的聚居村寨是俄亚大村,全村有130户,占全乡总户数的22%,村民达1060人,占乡总人口的25%。

值得注意的是,除了一名当赘婿的藏族人外,全村居民都是纳西族,占全乡纳西族总人口的42%。

俄亚大村的建寨历史可以追溯到400多年前。

根据当地流传的历史记载,最初这片区域隶属于云南丽江的土司管辖。

土司制度是中国古代在少数民族地区实行的一种治理方式,由中央政府任命当地少数民族首领为官,世袭罔替,管理本民族事务。

到了清朝雍正初年(约1723年左右),丽江地区实行"改土归流"政策后,俄亚纳西族被划归木里宣慰司管辖。

为了有效控制俄亚纳西族,木里土司授予其头人木官世袭"古擦"高级职务,并代理木里土司管理俄亚地区。

"古擦"是当地对一种特殊职务的称呼,持有这一职务的人在当地拥有较高的社会地位和管理权力。

这种管理模式使得俄亚纳西族长期处在封建领主制度的统治之下,当地人民承受着来自上层统治者的各种剥削和压迫。

直到1957年,随着新中国的民主改革运动在这一地区的开展,这种剥削制度才被彻底废除。

民主改革使得当地的社会结构和生产关系发生了根本性的变化,但一些传统的婚姻习俗和家庭形式仍然保留了下来,其中最为显著的就是一妻多夫制。

在俄亚纳西族的婚姻习俗中,一妻多夫制主要表现为兄弟共妻的形式。

据统计,在俄亚大村的130户家庭中,近半数家庭都曾实行或正在实行这种婚姻形式。

从地理环境来看,俄亚纳西族自治乡位于四川西南部的高山峡谷地带,地形崎岖,交通不便,自然环境相对封闭。

这种地理隔绝性为当地传统文化的保存提供了客观条件。

高山峡谷中的耕地有限,且生产工具落后,人们主要从事农业和畜牧业生产,经济基础薄弱。

在这样的自然环境和经济条件下,一妻多夫制成为当地适应资源稀缺环境的一种婚姻策略。

历史上,俄亚纳西族的社会组织以父系家族为基础。

每个家族都有自己的祖先崇拜和宗教仪式,家族成员之间保持着紧密的联系。

在这种社会结构中,为了维持家族的团结和财产的完整,兄弟共同娶一个妻子,共同生活,共同劳动,成为一种合理的选择。

【兄弟共妻的婚姻制度】

在资源稀缺的高山环境中,一个家庭若要为每个成年儿子各自娶一个妻子,需要准备相当可观的聘礼和婚礼费用。

当家庭无力负担这些开支时,让几个儿子共同娶一个妻子成为一种实用的解决方案。

据调查资料显示,当几个年龄相差不大的儿子陆续达到结婚年龄时,父母若无经济能力为他们各娶一妻,便会安排他们几兄弟共娶一妻,一起举行婚礼,建立共妻关系。

兄弟之间的年龄差异也是影响共妻婚姻形式的重要因素。

在兄弟年龄相近的情况下,他们会同时参与婚礼,共同成为新娘的丈夫。

即使有些弟弟尚未达到适婚年龄,也会被安排参加婚礼,提前确立婚姻关系,只是在一定时期内被排除在共妻生活之外,等到成年后才能真正加入共妻的行列。

兄弟共妻的婚姻仪式与传统的一夫一妻制婚礼有着相似之处,包括提亲、定亲、接亲、拜堂、回门等基本程序。

婚姻通常由父母包办,年轻人很少有反抗的权利。

对于女方来说,嫁给一个男子或是嫁给两三个兄弟为妻,在当地社会的观念中并无本质区别。

女方家庭主要考虑的是男方家庭的经济条件、兄弟间的关系是否和睦、劳动态度以及人品是否端正。

如果男方符合这些条件,女方一般会欣然接受这种婚姻安排。

婚礼当天,由媒人陪同新娘和新郎们举行仪式。

共妻的兄弟,包括未成年的弟弟,都会身穿礼服,头戴礼帽,站在媒人的左边;而穿着民族服饰的新娘则站在媒人的右边。

他们共同向祖先、父母和长辈亲友磕头,敬献达(一种表示敬意的丝巾),然后接受东巴师(当地宗教仪式的主持人)、父母和长辈的祝贺,以及他们赠送的达和各种礼物。

在婚礼仪式中,新郎和新娘要互相敬酒、敬饭,表示彼此尊重和相处之道。

共妻的兄弟还需要轮流到岳父家,向岳父母及其亲友磕头、致谢,以此获得共妻的合法权利。

双方父母在仪式中扮演着重要角色。

他们会郑重地告诫新郎们说:"你们兄弟间要互相体谅、和睦相处,共同照顾好妻子。"

同时,他们还会叮嘱新娘说:"你是他们兄弟的共同妻子,你要关心和侍候他们,不能偏爱一个,嫌弃另一个,否则会伤害他们兄弟间的和气,引起家庭不团结。"

婚礼结束后,新娘会由伴娘陪同在夫家留住三天,然后回到娘家长住一段时间。

在这三天里,新郎们不能与新娘同居,这是当地的婚俗。

婚后,共妻的兄弟可以轮流去岳父家拜访,与妻子偶居。

在一些特殊情况下,当一个家庭的大儿子成年后,而其弟弟们尚年幼,家庭又缺少女性成员来操持家务时,父母可能会先为大儿子娶妻。

随着其他儿子长大成人,如果家庭经济条件仍然有限,无法为他们另外娶妻,就会让他们与兄嫂建立共妻关系,而不再举行新的婚礼仪式。

对于年龄差距过大的兄弟,共妻制度采取了一种更为灵活的形式——分组共妻。

在这种情况下,兄弟们按照年龄分成几组,每组由两到三个年龄相近的兄弟共同娶一个妻子。

这些分组共妻的家庭仍然生活在一起,共同组成一个大家庭。

一个典型的例子是木瓜仁青家的五兄弟。

由于大哥比最小的弟弟大13岁,年龄差距较大,他们实行了分组共妻。

老大、老二和老三三兄弟共同娶了古米为妻,而老四和老五则共同娶了松龙为妻。

这两组共妻关系的成员同住一家,形成了一个复杂的多夫制家庭结构。

特别有趣的是,古米和松龙还是一对姐妹,这创造了一种兄弟群体与姐妹群体通婚的特殊形式,某种程度上保留着古老群婚制度的痕迹。

【共妻家庭的生活智慧】

走进俄亚纳西族的多夫制家庭,首先映入眼帘的是他们独特的住房建筑——木石结构的土掌房。

这种房屋一般分为三层:底层用作畜厩,饲养家畜;中层是家人居住的正房;上层则是草楼和晒坝,用于储存草料和晾晒农作物。

这样的建筑结构既适应了当地的气候条件,也满足了家庭生产生活的需要。

正房是一妻多夫家庭的主要生活空间,它由主室、若干小房间和凉台组成。

主室中央设有火塘,是家人聚集、用餐和取暖的地方。

火塘靠墙两侧铺设有高床,通常是家中男女老人及未成年孩子的睡处。

如果家中没有老人,这些床铺就会成为主妇与未成年孩子的睡眠区域。

除了主室外,正房中还有几间小房间,分别作为妻子和诸夫的专门卧室。

而上层的草楼,则通常是未出嫁姑娘的闺房。

在兄弟共妻的家庭中,睡眠安排呈现出一种特殊的格局:妻子单独住在主室或一间专门的小房间里,而诸位丈夫则各自有独立的卧室。

这种空间分配既保证了家庭成员的基本隐私,也为共妻生活的协调提供了物理条件。

一妻多夫制家庭最为关键的问题是如何协调妻子与多个丈夫之间的亲密关系。

根据调查资料,这一过程主要由妻子来安排,诸位丈夫都必须无条件地服从她的安排。

在婚礼时,每位丈夫都会赠送新娘一件特别的礼物,如项圈、手镯、银牌、腰带、手帕、头巾或衣服等。

这些礼物不仅是表达爱意的象征,更具有实际的"信号"功能。

当妻子准备在某个晚上与特定的丈夫同房时,她会穿上或佩戴那位丈夫在婚礼上送给她的礼物。

其他兄弟看到这个信号后,就会心领神会,主动回避。

除了通过服饰发出信号外,有时妻子也会在自己卧室门前挂一个特定的信物,暗示某位丈夫今晚可以前来与她共度。

其他丈夫看到信物后,就会回到各自的房间休息,不去打扰。

妻子也可以采取主动,轮流到各个丈夫的小房间去同他们偶居。

如果某位丈夫想主动与妻子亲近,通常会等到夜深人静,家里人都熟睡后,轻轻步入妻子的卧室,之后又悄悄离去。

为了防止其他兄弟无意间闯入,这位丈夫会在门前挂上一个信物,后来者看到后就会止步。

在这种复杂的关系中,公平原则是维持家庭和谐的基础。

妻子在安排与诸位丈夫的亲密生活时,需要做到公平合理,不能有明显的偏爱行为。

农忙时节,家庭的生活节奏会发生变化。

兄弟们通常要轮流在庄稼地住宿看守,或者上山长期放牧,或外出赶马运输货物,只留下一个兄弟在家料理家务,与妻子一起生活。

当外出的兄弟回家短暂休息时,留守的兄弟应该主动回避,给妻子和归来的兄弟创造独处的机会。

生活细节中的智慧也体现在多夫制家庭的日常运作中。

例如,用餐时间的座次安排、家务劳动的分工、农业生产的协作等,都需要家庭成员之间的相互理解和配合。

兄弟之间需要建立起彼此尊重、互相体谅的关系,共同服从妻子的安排,这样才能维持家庭的和谐与稳定。

家庭财产的管理也是多夫制家庭面临的重要问题。

通常,家庭财产由家长(一般是父亲或大哥)统一管理,而妻子作为家庭主妇,协助管理日常开支和家务事务。

在一些家庭中,妻子对财产的分配和使用有着相当大的发言权,特别是在日常生活消费方面。

在多夫制家庭中,子女的抚养也有着独特的安排。

孩子的生父身份虽然有时不易确定,但在父系家族的传统下,所有的孩子都归属于家族,由家庭共同抚养。

这种做法在一定程度上减轻了对生父身份确认的焦虑,强化了家族的凝聚力。

多夫制家庭的日常生活虽然在现代社会看来颇为特殊,但在特定的历史和地理环境下,它形成了一套行之有效的运行机制。

这种机制建立在相互尊重、公平对待和共同劳作的基础上,为家庭成员提供了一种共同生存和发展的方式。

【结语:】

然而,随着现代社会的发展和法律制度的完善,传统的一妻多夫制也面临着转变。

在西藏自治区施行的《中华人民共和国婚姻法》变通条例第二条中明确指出:"废除一夫多妻,一妻多夫等封建婚姻,对执行本条例之前形成的上述婚姻关系,凡不主动提出解除婚姻关系者,准予维持。"

这一条例体现了国家政策既尊重民族习俗和历史传统,又引导婚姻形式朝着现代文明方向发展的原则。

民族研究 . 1986 (04)《四川省木里县俄亚纳西族一妻多夫制婚姻家庭试析》赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版) . 2018 ,39 (11) 《西藏一妻多夫的法社会学思考》西藏发展论坛 . 2018 (05) 《昌都市江达县娘西乡帮达村一妻多夫制的现状与趋势分析》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。