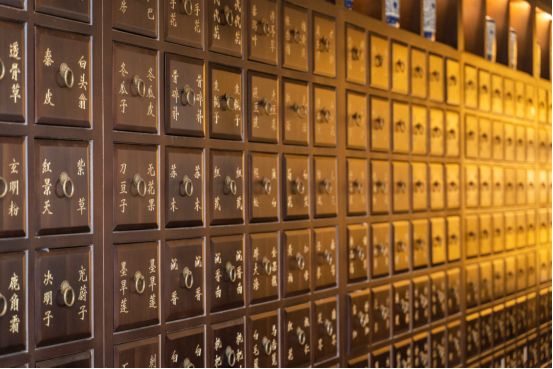

中药代茶饮减肥:科学辨证与个性化实践指南

中药代茶饮作为传统中医与现代生活结合的产物,近年因“天然、便捷”的特点备受关注。然而,其减肥效果并非简单的“一方通治”,需结合体质辨证、科学配伍及合理饮用方法。本文从中医理论、现代研究、实践误区三大维度,解析中药代茶饮的深层逻辑与科学应用。

一、中医体质分型:选对茶饮的底层逻辑

中医认为肥胖与痰湿、湿热、气虚、阳虚等体质相关,代茶饮需“因人施方”:

1. 痰湿型肥胖:表现为体态臃肿、舌苔厚腻,推荐 “陈皮茯苓茶”(陈皮理气化痰,茯苓健脾祛湿)。现代研究发现,茯苓多糖可调节肠道菌群,促进脂质代谢。

2. 湿热型肥胖:伴随口苦、痤疮,宜选 “茵陈金樱子茶”(茵陈清肝胆湿热,金樱子固精缩尿),其活性成分茵陈酮可抑制脂肪合成酶活性。

3. 气虚型肥胖:虚胖乏力者适用 “黄芪玉米须茶”(黄芪补气升阳,玉米须利水消肿),二者协同增强细胞线粒体能量代谢。

4. 阳虚型肥胖:畏寒肢冷者宜饮 “肉桂生姜茶”(肉桂温肾阳,生姜散寒),通过激活棕色脂肪产热促进消耗。

二、现代药理学视角:成分功效与协同机制

中药代茶饮的减肥作用源于多靶点调控:

促进脂解:荷叶碱通过激活AMPK信号通路加速脂肪分解,与决明子中的大黄素协同增强肠道蠕动,减少脂质吸收。

调节代谢:桑叶DNJ成分抑制α-葡萄糖苷酶活性,降低餐后血糖波动;山楂黄酮可上调脂联素表达,改善胰岛素抵抗。

抗炎排水:海带岩藻多糖减少内脏脂肪炎症因子释放,菱角中的鞣质与薏苡仁多糖联合调节水通道蛋白,缓解水肿型肥胖。

三、科学饮用策略:规避误区与增效技巧

1. 剂量与周期

- 单味药材每日用量宜控制在5-10克(如决明子过量易致腹泻)。

- 建议饮用4周后停用1周,避免肠道菌群失衡或药效耐受。

2. 时间与配伍

- 餐前30分钟饮用 “桑叶山楂茶”可抑制食欲;睡前2小时避免含利尿成分的 “玉米须茶”,以防夜尿频多。

- 寒性体质者饮用荷叶茶时,可加3片生姜调和药性。

3. 禁忌人群

- 孕妇禁用活血类药材(如山楂、红花);慢性肾病患者慎用高钾代茶饮(如海带茶)。

四、复合代茶饮创新方案

突破传统单方,推荐两类进阶搭配:

1. 代谢增强型:绞股蓝5g+绿茶3g+五味子2g

- 绞股蓝皂苷提升基础代谢率,五味子酸保护肝脏解毒功能,适合长期熬夜人群。

2. 抗糖塑形型:青钱柳叶4g+山药片6g+普洱茶2g

- 青钱柳多糖模拟胰岛素作用,山药黏液蛋白延缓碳水吸收,针对腹部脂肪堆积。

结语:理性看待代茶饮的“轻养生”角色

中药代茶饮可作为健康管理的辅助手段,但需明确其“治未病”定位——体重下降3%-5%即具显著健康收益,过度追求快速减重可能损伤正气。结合适度运动与饮食管理,方能实现“身轻如茶,康健长驻”的理想状态。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。