一心临帖 |《寒食帖》的精神密码

这两年的书法旅程,宛如与书友们并肩的同路人。与众不同的是,我给自己增添了一份独特的仪式感——无论多忙,每日尽可能默写一件《心经》。不计工拙,不问得失,只任笔尖随心性流淌,让墨迹在纸上勾勒出最本真的心境。

今年三月和四月,我全身心投入苏东坡的《寒食帖》。线下课刚结束,第二天学员曹富强便独自驱车前往黄冈,去触摸东坡先生的气息。这位清华大学研究生,不仅学识渊博,更有着令人钦佩的执行力与专注力。他的课堂表现堪称楷模:从不迟到早退,从不被手机分散注意力,进步之快令人咋舌。

我的授课风格重在启发感受而非传授技法。这种方式听来让学员们觉得新奇畅快,但实践起来却颇具难度。常有学员希望我按他们的思路教学,可我始终无法妥协。那些能静心倾听、真正改变自我的人,往往能从书法中领悟人生智慧。待到那时,他们的笔墨造诣随时都可以超越我。奇怪的是,小学阶段的孩子们似乎更容易理解我的教学方式,而大人中能改变自己的人却是少之又少。太多的固有观念扎根于他们内心,甚至试图去改变我这个老师。

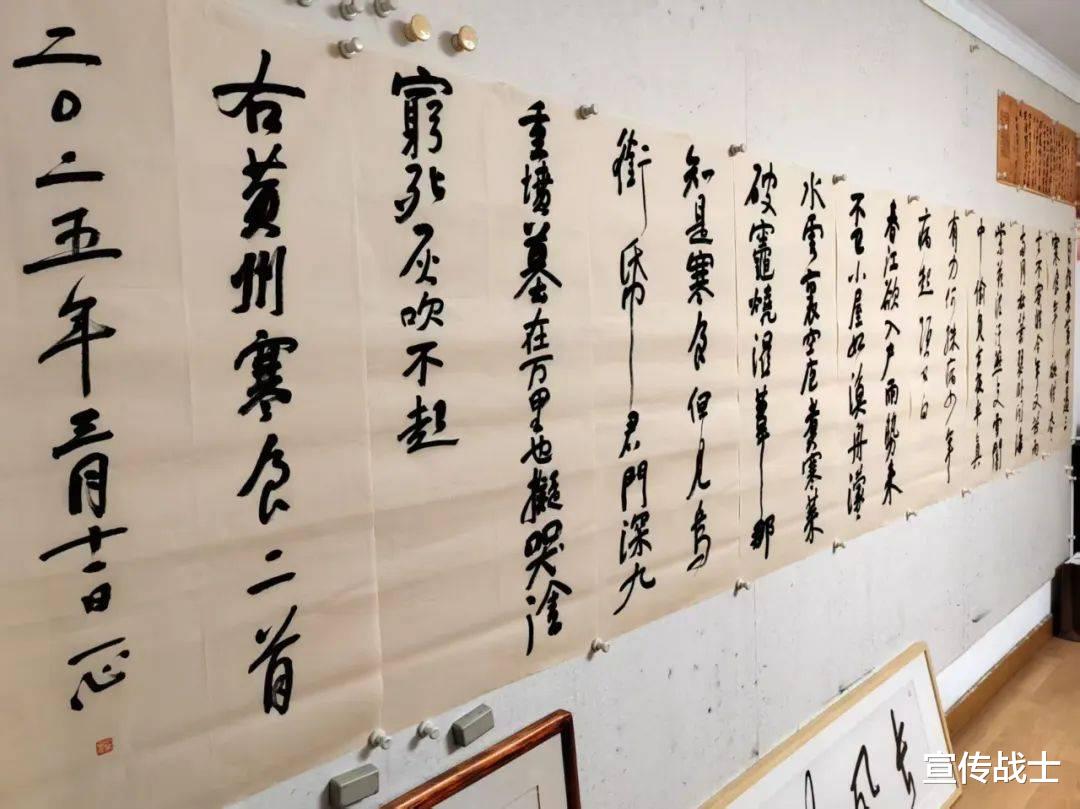

今年三月,我在武汉的十亩地书写大字《寒食帖》,那般畅快淋漓。在挥毫泼墨间,我仿佛能体会到苏东坡那种潮湿、寂寥的心境。3 月 19 日回到西安后,因无合适条件写大字,便觉自己像是被束缚住了,难以尽情发挥。

我对关于介绍苏东坡的书,见了就买,买了就读。曾因林语堂的《苏东坡传》着迷多年,但后来发现书中因过度崇拜东坡,竟贬低王安石,甚至对《寒食帖》只字未提,实在片面。不能因为喜欢一个人就主观地去贬低另一个人,更不能因为喜欢一门学问,就将此学问凌驾于所有学问之上,历史上的战争与屠杀,就是因为这样主观意识的人太多了,才让悲剧频繁上演。

上周五,李剑兄带来周文翰先生签名的《孤星之旅——苏东坡传》,这部近 800 页的巨著,定有不少珍贵史料。

整个四月在西安,我忙于六场家庭教育和正念书法疗愈讲座,始终无法静下心来。书法之路,首重场域与内心的宁静。在武汉的十亩地,我总能找到内心真实的自己,任由思绪在自然与墨香间穿梭。

无论身处武汉还是西安,我大多独处。此刻,周遭汽车声、鸟鸣声、远处施工机器声交织,而我却沉浸于自我对话。一天到晚,都是自己提醒自己:该抄经了,该看书了,该临帖了,该写文章了,该午休了……我将自己置于这般生活模式之中,享受当下每一刻,感受生命的脉搏一点点跳动、生命的长度一点点延伸。

许多人解读《寒食帖》带有强烈个人色彩。蒋勋老师曾说苏东坡将“花”与“泥”交织,还说“但见乌衔纸”的“纸”字最后一笔像剑悬在“君”字上。在我看来,这种解读并不妥当。苏东坡书写时不可能有这般刻意构思,尤其《寒食帖》本是草稿,他不会想太多。我们在书写时,想法越多,笔触越不流畅,而《寒食帖》的线条极其流畅。我们不能用自己的思想去揣测古人。

临摹《寒食帖》的这两个月,我深深折服于苏东坡做自己的勇气与智慧。回想起自己曾遭受职场冷漠,甚至在网上被人无端诋毁,如今想来又算得了什么?当我心量变大,生活的不如意便消散了。放下了自我的所谓面子,别人的评价又怎能动摇我?书法于我,早已超越技艺层面,成为与自我和解、与生活对话的桥梁。

2025年5月13日于武汉十亩地

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。