苏曼殊受原生家庭和早年遭遇的影响3次出家还俗还因暴饮暴食丧命

“长亭外,古道边,芳草碧连天。晓风拂柳笛声残,夕阳送别山外山。我在等你等下完这场雨,满城涓涤净此生的别离。心太入戏,梦流转四季只是回忆。”听着后弦的歌曲,第一个想到的不是弘一法师李叔同,就是民国怪和尚苏曼殊(1884年9月28日——1918年5月3日)。

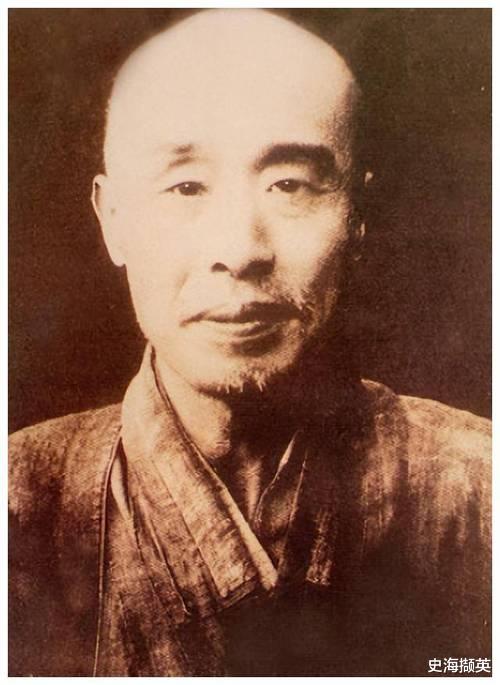

苏曼殊何许人也?原名戬,字子谷,小名三郎,法号曼殊,另号燕子山僧、南国行人等。广东珠海市沥溪村人,文学家,能诗文,善绘画,通梵文。他的诗风“清艳明秀”,别具一格,在当时影响甚大。他骨骼清奇,最为另类,被称为诗僧、画僧、情僧、革命僧。

他是诗人,是清朝之后中国最后一位把旧体诗做到极致的人;是小说家。是新鸳鸯蝴蝶梦派的创始人,代表作《断鸿零雁记》被誉为“民国初年第一部成功之作”,以第一人称叙述主人公三郎的飘零身世与悲剧爱情,融合自传色彩与佛教思想。也是翻译家。精通日文、英文、梵文。第一位把《悲惨世界》翻译介绍到中国的人。他还是个画家。存世仅几十幅画,但每一幅都价值连城。2018年,在香港苏富比春拍中,他的《曼殊上人墨玅》(玅miào,意同“妙”)册页以2881.35万港币成交,超过拍前估价百余倍。黄宾虹曾说:“他一生只留下了几十幅画,可惜他早死了,单就凭那几十幅画,其分量也就够得过我一辈子的多少画。”

“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时”,当年,苏曼殊剃度出家,却在东京得遇百助,于是有感而发,写下这样的诗句。

关于苏曼殊,后世对他的评价褒贬不一。身上随便哪一个标签拿出来都能够成为一个热门话题。他既多情也可爱,既可怜又让人心疼。某种程度上,他和张爱玲、阮玲玉的童年经历有些相似,因此他们的命运注定是孤独的,风雨飘摇的。他的出生注定了他的悲惨,正如他自己形容的“孤雁”那般在红尘飘零,无所倚靠。

苏戬

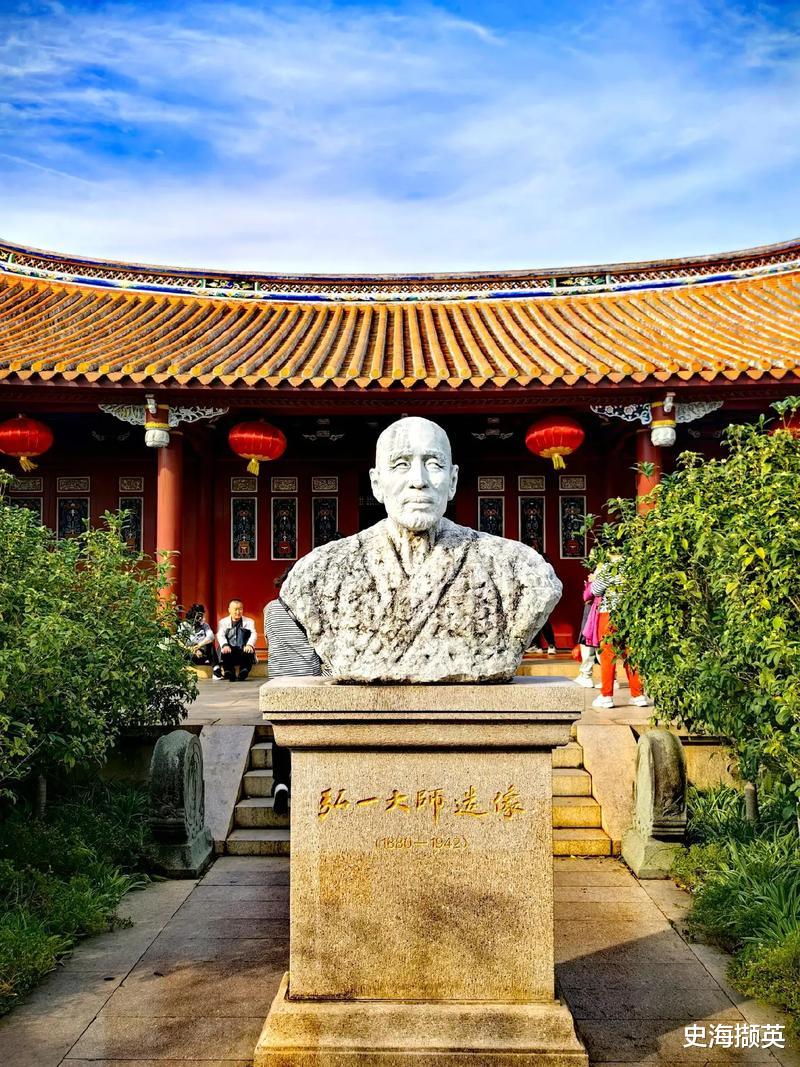

世人大多不理解多才多艺的李叔同和苏曼殊为何会作出出家为僧这个决定。若是寻常人出家,大概没人觉得奇怪,偏偏他们都是不寻常的人,不走寻常路。他们既有名声,又才华横溢,明明可以有其他更好的选择,为什么要皈依佛门呢?

其实他们着实有许多的相似之处:同是南社人士主办的《太平洋报》的主笔,又都擅长美术,也都去过日本留学,又都有着别人无法理解的爱情观,也都先后选择出家。

他们却也有着很多的不同之处:李叔同性格清淡、稳重、孤傲自恃。苏曼殊性格孤僻,佯狂玩世,嗜酒暴食,放浪形骸;一个寿长,一个早夭;一个从绚烂到平淡,终于涅槃。一个一生流离失所,孤苦郁闷,终生都逃不过一个“苦”字;一个是一代通才加奇才,一个是出名的情僧。

弘一法师自幼受到佛法熏陶,他的长嫂信佛,曾教他背诵佛经。他小时候,常在家与三弟一起学僧人作法,“两个人都用夹被或床罩当袈裟,在屋里或炕上念佛玩”。

民国五年(1916年)寒假,李叔同悄然来到大慈山虎跑定慧寺,断食17日,体验到佛门清静,感觉良好,并取老子“能婴儿乎”语,改名李婴,示脱胎换骨之意。回校后,他虽教习如常,但茹素诵经,言语中机锋已现。春节时,李叔同以居士身份再入虎跑定慧寺习静,适逢马一浮介绍其友彭逊之削发出家,李叔同大受感动,当即皈依了悟和尚为在家弟子,取法名“演音”,号“弘一”。

李文涛

李叔同的出家是一种偶然,也是一种必然事件,是一种顿悟,更是源于热爱。抛妻弃子这种行为在当代也许是可耻的,但在当时人们却不以为意。这样的决定对国家和自己无愧,也实现了自己的人生理想和抱负,对他的家人来说却是无比残忍的。

苏曼殊则不同,更多的是不得已和逃避现实的冰冷。鲁迅说:“悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。”因为美好,所以会不完美,会有缺憾,无常才是人生的本质。也许命运正因为难以预料才独具魅力吧!

与郑成功一样,他的父亲是广东茶商,母亲是日本人,郑成功享年39岁,苏曼殊则更不幸:光绪十年(1884年)出生于日本横滨,民国七年(1918年)逝世于上海,仅仅活了35岁。坎坷的身世形成了他孤僻怪异、疯疯癫癫的性格;四处漂泊,造就了他的一生孤苦。世人笑他太癫狂,他笑世人看不穿,也许他早早就已看破红尘了吧!

苏曼殊的父亲苏杰生,有妻妾共四人。他有一次去日本做生意,结识了日本女子河合仙并恋爱,之后与河合仙的妹妹私通生下了混血私生子苏曼殊。苏曼殊因为其复杂难以言说的身世,从小就没有享受到父母的疼爱。他的母亲在他出生三个月之后嫁给了一个日本军官,他由养母河合仙抚养。因苏家子嗣女多男少,他在六岁时被接回了广东,父亲也极少管他,他一直受到当家主母的虐待和欺凌。

在这样的家庭环境下成长,给童年的苏曼殊幼小的心灵带来了极大的痛苦和创伤。弗洛伊德认为,潜意识的心理虽然不为人们所觉察,但却支配着人的一生。童年不幸的经历是他一生挥之不去的阴影,伴随并影响了他的一生。苏曼殊在给朋友的信中说:“家庭事虽不足为外人道,每一念及,伤心至极矣!”可见他十分介意自己的身世,怕别人戴着有色眼镜看他,对他冷言冷语,更难过的是他始终过不了自己心里的那一关。

心智示意图

人最大的危险不是外界的压力与竞争,而是内心的模式。这些模式决定看到些什么,感受到些什么,如何思考以及最终成为什么样的人。《第五项修炼》中说:“心智模式是根植于我们心灵之中,关于我们自己、别人、组织以及世界每个层面的形象、假设和故事。就好像一块玻璃微妙地扭曲了我们的视野一样,心智模式决定了我们对世界的看法。”“总体上觉得你的生活在向正确的方向行进,而且有机会为社会带来一些改变。我一直认为这属于那种不寻常的追求,我们认可并珍惜这种追求,但无法通过直接的努力去获得成功。你见过依靠工作而得到幸福的人吗?在我的经历里,这样的人有一个共同特点,那就是他们其实并不幸福。另一方面,如果我们能与珍视的朋友一起追求的大家最看重的事,就能找到我们想要的所有幸福。从这个意义上说,幸福感其实就是充实生活的副产品。这就是组织学习实践者的动力来源。”世态炎凉这四个字深深地烙印在苏曼殊的心里,这种潜意识让他遇到问题时缺乏勇气和自信,也支配了他的行动和决定。基于这种心智模式,对于外界的事物他总是首先设了心理防线,以此来保护自己不受伤害。说他疯癫也好,懦弱也好,惊世骇俗也好,洒脱也好,这些都是他,也都不是他,人性在不同的环境下呈现出不同的表现方式。

缺爱的孩子敏感自卑而又没有安全感,想要依赖却又害怕依赖别人。总是害怕再次被人抛弃,所以总会做出一些异于常人的举动来引起别人的注意,或是掩饰自己内心的慌张不安。性格决定命运,苏曼殊一生都走不出自己内心的桎梏,这也是他悲凉命运的成因之一。出身无法选择,父母无法选择,唯有命运是可以由自己主宰的。而他却显得那么怯弱无力。

三次出家又三次还俗,有人说他是假和尚,他在某种程度上只能算作一个佛法爱好者,或者说一个佛法推行者。现实中的他,本身并称不上真正意义的和尚。其实他内心只不过是一个脆弱又容易受伤的孩子。对于一个从小缺爱的孩子来说,他太渴望有一个完整的家庭,有一个心灵的港湾和归宿了。

苏曼殊与李叔同为交情深厚的友人,两个人都有着极深的文化造诣,可是,李叔同看破红尘,抛下妻儿进入佛门,从此苦修至往生。但苏曼殊却不一样,他从未看破红尘,也没有对尘世的吃喝玩乐有所厌倦,他只是有感于自己的身世以及国家当时的状态,从而选择了一种出家人的生活方式。

苏戬

12岁那年苏曼殊在广东长寿寺第一次剃发出家,他是被迫的,仅仅是为有一个落脚之地,不得已而为之 。对于一个小孩子来说他是没有选择的,他也想反抗生活的不公、命运的不同。可是他的力量太弱小了,他只能继续忍受。

因寺院伙食过于清淡,正在长身体的他抓了一只鸽子吃,被主持看见将他赶回了家。归家后,继续遭受虐待,一次生病后家人不给他找医生,反而把他放在柴房里等死。家人尚且如此,勾心斗角,冷漠无情,又何况外人呢!被自己的亲人无视且放弃,该有多么的绝望,人生是多么地薄凉啊!小小年纪的他看惯了世态炎凉,他的心已经无比麻木了。之后被上海的姑母接回家中寄养两年,学习了中文及英文。15岁时,在他表哥的资助下前往日本,开始了他的留学生涯。

苏曼殊对日本有着特殊的感情,他出生于日本,他母亲是日本人,因此对日本女子也印象颇好。那个被他叫作母亲的姨母给了他母亲般短暂的温暖和关爱。那个叫作菊子的邻家姑娘如樱花一般纯洁、美丽、温柔,闯进了苏曼殊孤寂又清冷的心里。他们一见钟情,时常在樱花树下幽会,菊子爱慕他的才华,不介意他的身份地位和身世。

得不到父母的关爱,于是在恋人身上寻找寄托和爱。菊子的出现仿佛是岩石的裂缝中照进的一缕明媚的阳光,让苏曼殊倍感幸福和温馨。他觉得自己可以摆脱过去,重新出发寻找幸福了。这是他有生以来从所未有的感觉,他太贪恋这种感觉了,他想要紧紧抓住这来之不易的幸福。然而命运再一次和他开了个大大的玩笑,给了他当头一棒。

初恋总是甜蜜、美好,却又让人难以忘怀的,因为单纯和真挚,还有不顾一切。但是结局往往令人唏嘘,因为没考虑到世俗的眼光和现实问题。菊子的父亲同样因为苏曼殊的身世问题坚决不同意他们在一起,苏家也不接纳菊子这个日本女子,菊子的父亲还在家把菊子痛打了一顿,之后菊子患上了严重的抑郁症,绝望之际用跳海来证明他们感情的真挚和不可分裂。

苏戬

菊子的死让苏曼殊悲痛欲绝,他无法面对这样残忍的现实。爱人不在了,他的幸福和快乐也随之走了。他又要孤独一人,像孤魂野鬼一样游荡,成为行尸走肉了。在菊子死后他与苏家断绝了关系,再也没有来往。那个所谓的家,对他来说有和没有根本就没有区别,甚至有还不如没有呢。反正,他从来都是一个人面对生活的风霜剑雨。若干年后,苏曼殊旧地重游,触景伤情,写下了这首感人的诗篇——“孤灯引梦记朦胧,风雨邻庵夜半钟。我再来时人已去,涉江谁为采芙蓉。”而后他还把和菊子之间的恋情写成了一部悲情小说《断鸿零雁记》,在日本引起了轰动。

身世问题似乎已经成了苏曼殊心里的一根刺,根植于心,永远拔除不掉了。如果他不是私生子,如果他不是因为私通所生,也不用遭人白眼,甚至于无法和自己心爱的人在一起。那么多年好不容易遇到了,却又香消玉殒,好像一切都幻灭了,整个世界都要崩塌,信仰也要崩塌了。于是他放弃了学业,离开了日本这个伤心之地,回到广东蒲涧寺第二次出家。

第二次出家是为了逃避恋人死去的绝望和痛苦,他以为佛门可以让他解脱,可以让他不去想那些伤心往事。可是啊,逃避是解决不了问题的。他以为他的心死了,他不想面对也不敢去面对,生怕一个不小心那些美好全都支离破碎,他的心也支离破碎了,他想要封闭自己。

心不动则不痛,无欲则刚。他以为佛祖能接纳他,解救他。然而佛门并不能缓解他的心伤,于是他去别处寻找慰藉。于是,他频繁出入风月场所,放荡不羁,与风尘女子把酒言欢。半僧半俗一念间,苦对风月求温暖。因为六根不净,他被以“尘缘未了”的由头再一次被赶出了空门。

与其说他是放荡不羁爱自由,倒不如说他习惯了孤独。孤独的极致是繁华,浮世三千,他想在繁华中找到一丁点儿光和热。他还是有些不甘心,他想要做一个有血有肉的有感情的人,不想活得那么冷酷无情。在锡兰,他遇到了红颜知己——佩珊。高山流水,知己难求。虽有郎有情妾有意,但却不敢靠近。面对第二次恋情,他怕自己给不了别人幸福。他明白自己是“行云流水一孤僧”,他害怕失去,更害怕得到,他怕自己不配拥有,怕给别人带来苦难,于是他后退了。他的潜意识告诉他不可以,那是他承受不起的深情。

苏戬

在他看来,那些青楼女子和他一样都是被遗弃的人。他喜欢去逛妓院可能是因为那里都是苦命人,同他一样。没有人歧视他,在那里他能找到被尊重的感觉,能得到认同感。他与日本弹筝女百助一见如故,数日而眠却没实质动作。“万花从中过,片叶不沾身”,实属难得,是个真君子!

曹操是宁负天下人,绝不负自己;苏曼殊既负了红颜,又负了自己。“还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时”是他对那些痴情女子的交代吧!即使他未剃时,也还是要对那些女子无情,因为他的心早已冰冷如铁,泛不起涟漪了。多情和无情之间,他最终还是选择了无情。

他无力去爱别人,因为他始终也没学会爱自己。情字伤人,他又怎会想要伤害呢?对他痴情的女子也不在少数,但能给他依靠和家的感觉的只有菊子一人而已。即使他对那些女子心怀愧疚,可也总比让自己承担流泪的风险好,他脆弱的心灵伤不起。在他去世后,许多民国女学生把他照片挂在墙头膜拜,为他流泪痛惜。

苏曼殊后在日本再次还俗,于光绪二十九年(1903年)回国,并且找到了一份工作,收入尚可。但他却并不喜欢循规蹈矩的生活,嗜吃、暴食,那就是他的一种标志。“唯牛肉、牛乳劝君不宜多食,不观近日少年之人,多喜牛肉、牛乳,故其性情类牛,不可不慎也。如君谓不食肉、牛乳,则面包不肯下咽,可赴中土人所开之杂货店购顶上腐乳,红色者购十元,白色者购十元,涂面包之上,徐徐嚼之,必得佳品。”

有一个笑话,讲苏曼殊有一次在浴室洗澡,他的朋友们故意拿他取笑,在室外大声讲:要去下馆子吃牛肉。说着便挪动桌椅,开门,制造马上出门的声音。结果,苏曼殊在浴室大叫着:“等等我”,然后竟然直接冲出来,身上的水都来不及擦干。

苏戬

可这不是苏曼殊最狠的地方,有一次他与人打赌,说自己一顿可以吃60个包子。对方当然不信,于是当场尝试。苏曼殊竟然一口吃气吃下50个,朋友担心,只能叫来好友阻止。他却并不领情,嘴里说着:我还没有吃完呢,一定要吃掉60个。结果包子吃下去,苏曼殊当场被朋友送进了医院,他满身冷汗,根本无法动弹。但他对此并不以为意,相反朋友若劝其不能多吃,他还会不高兴。

还有一回,苏曼殊竟然一次性喝下了6斤冰水,结果他得了严重的肠胃炎。医生虽然对他开出了严格饮食的方子,奈何他并不将其放在心上。就算是住院的时候,苏曼殊也没有想过饿着自己。他竟然悄悄溜出医院,为自己买了肉与糖,大吃了一顿。

在苏曼殊的人生当中,吃是一个非常突出的地方。他爱吃肉,爱吃糖。有人觉得那是因为生活过于苦涩,所以他没办法让自己戒除这些能让其味觉生香、化甜的东西。或许是吧,当一个人在心理上严重缺乏某种东西的时候,就会通过外在的一些东西进行弥补。心理学上对此都无计可施,更何况苏曼殊这种早已经将人生“看破”的和尚?

苏曼殊第三次出家则是因为公然辱骂袁世凯,主张共和自由。这时的苏曼殊心系国家,投身革命。革命事业中,魅力无穷,一个缺爱的孩子总算有了依靠;却发现政治的黑暗,很多革命党人借着国家的名义,甚至不惜出卖国家的利益来谋取私利。他觉得世间污秽,人心险恶,所以再次出家。民国二年(1913年)3月20日,宋教仁被袁世凯派人暗杀,孙中山由日本赶赴上海,兴兵讨袁,发动二次革命。7月21日,苏曼殊通过《民立报》发表《释曼殊代十方法侣宣言》,又称“讨袁宣言”,愤怒声讨袁世凯的封建本质和卖国行径:“自民国创造,独夫袁氏作孽作恶,迄今一年。擅操屠刀,杀人如草;幽蓟冤鬼,无帝可诉。诸生平等,杀人者抵;人伐未申,天殛不逭。况辱国失地,蒙边夷亡;四维不张,奸回充斥。上穷碧落,下极黄泉;新造共和,固不知今真安在耶?独夫祸心愈固,天道愈晦;雷霆之威,震震斯发。普国以内,同起伐罪之师。衲等虽托身世外,然宗国兴亡,岂无责耶?今直告尔:甘为元凶,不恤兵连祸极,涂炭生灵;即衲等虽以言善习静为怀,亦将起而褫尔之魄!尔谛听之!”

学业未成,壮志难伸,感情受挫,苏曼殊的热情和勇气已被耗尽,所以他再次回到了佛祖的怀抱,寻求庇荫。但是,他出家没几天就又回到了他看不惯的俗世。佛祖没有庇荫到他,他也没真的一心向佛,他的心始终漂浮不定,孤独无依,冰冷寂寞。他也不知道自己想要什么,自己可以要什么,仿佛一切美好的事物都是奢侈的,都与他无关。在人世间他寻不到庇护和温暖,在最好的年华遁入空门,与青灯古佛相伴。他是率真的,也是天真的。也许连他自己也不明白自己吧!

苏戬

纵观苏曼殊的一生,多情、嗜吃、喜糖,那些其实都是他内心严重缺乏的。没有温暖的成长让他看破了婚姻与爱情,可他又不能因之而远离。这就像他出家一样,看上去是看破了,可却根本没有毅力来坚持。

一个年轻人,游走于情与失落之间,欲取还拒,欲迎还躲。苏曼殊一生活得并不智慧,他不公于自己命运的遭遇,却又不得不时时自省着内心的感悟。

他去世前几年得了抑郁暴食症,肠胃功能十分紊乱,身体上的各种毛病让他备受折磨。身心不畅,他开始消极厌世,生无可恋,最后因病去世。“一切有情,皆无挂碍”为他丰富而又传奇的人生划上了句号。

李文涛

令人惊奇的是:李叔同在苏曼殊出家后也有此念。苏曼殊死后17天,李叔同也在杭州剃度出家。

多思伤神,多食伤身,情深不寿,慧极必伤。苏曼殊35岁一病而亡,去了他真正想去,又让世人感慨的地方。

心若浮云无定处,重门难锁一孤僧,苏曼殊的身心一生都漂泊无所依靠。西泠桥畔埋艳骨,苏曼殊的遗愿是葬于西泠桥畔,他最钦仰的多情的苏小小墓旁。苏小小就像是一个梦,她不随波逐流,很重感情。苏曼殊一生都在离别,他在下一世也想要相聚吧!他也想如同苏小小那般乘着油壁车,游遍湖畔山间,邂逅自己的心上人吧!这对于他来说也许算是个好的归宿了。

“希望是附丽于存在的,有存在,便有希望,有希望,便是光明。”属于苏曼殊的光明像流星一样短暂即逝,但是他的与众不同及他对文学和革命的贡献将永远被历史铭记。我命由我不由天,永远不要在黎明到来之前放弃希望!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。