倭寇之患与明朝海防变革:火器、海禁与东亚秩序的崩解

16世纪的东亚海域,倭寇的劫掠如风暴般席卷明朝沿海。从山东至广东的万里海疆,倭船纵横,烽烟四起。这场持续半个多世纪的危机,不仅暴露了明朝卫所制的溃烂,更催生了军事技术、海防体系与社会结构的深刻变革。

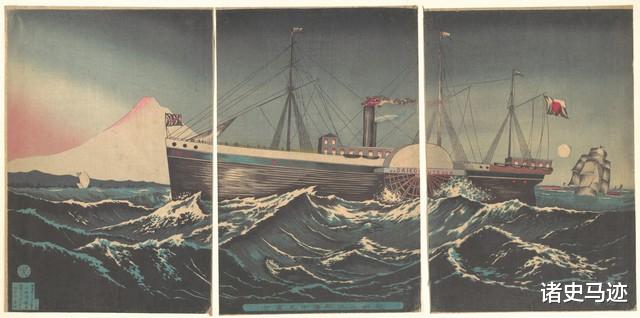

火器的升级、水师的再造与海禁的松动,交织成一幅矛盾重重的历史图景——当佛郎机炮的轰鸣最终驱散倭船时,一个封闭的帝国却不得不在疼痛中睁开望向海洋的眼睛。

倭寇之患并非单纯的“日本海盗入侵”,而是明朝海禁政策、东亚贸易网络与地方豪强利益共同孕育的怪胎。

1. 海禁与走私:海疆失控的根源

洪武四年(1371),朱元璋颁布“片板不许下海”的严令,试图以行政手段隔绝民间海洋贸易。至嘉靖年间,官方朝贡贸易萎缩,而日本对生丝、瓷器需求激增,走私利润高达十倍。

福建月港、浙江双屿岛等地形成地下贸易网络,徽商、闽商与日本商人、葡萄牙冒险家合流,催生出武装走私集团。这些“亦商亦盗”的群体,成为倭寇的主体。

2. 技术代差:倭寇的战术优势

早期倭寇以日本浪人为核心,其战术极具破坏性:使用载重千石的“八幡船”快速机动,武士刀锋锐远超明军腰刀,铁炮(火绳枪)在嘉靖二十三年(1544)已批量装备。

相比之下,明军水师战船陈旧,嘉靖初年浙江战船最大载炮仅碗口铳,射程不足百步。技术代差使得倭寇能“倏忽千里,如入无人之境”。

3. 卫所制的崩塌

沿海卫所至嘉靖时已名存实亡。福建镇海卫原额5600人,实存不足800;浙江观海卫军田被侵占达九成。缺饷少兵的卫所军“见倭而走,十常八九”,甚至出现“一卫官军不满二百,倭贼八十横行而过”的荒诞局面。

面对倭寇的肆虐,明朝在军事技术上开启了一场静默革命。佛郎机炮、鸟铳与战船的升级,重构了东亚海权的力量平衡。

1. 佛郎机炮:海岸防御的支柱

嘉靖二年(1523),葡萄牙商船在双屿岛展示佛郎机炮的威力,引起明军震动。嘉靖八年(1529),南京守备王宪仿制首批32门佛郎机,配备于海防要塞。

这种后装子母铳射速可达每分钟3发,射程300步,远超倭寇铁炮。嘉靖四十年(1561)台州之战,戚继光以佛郎机炮轰击倭船,“碎其帆樯,贼溺死者无算”。

2. 鸟铳:单兵火器的飞跃

嘉靖二十七年(1548),明军在剿灭双屿岛倭寇时缴获日本铁炮,旋即仿制改良为鸟铳。其采用机械点火、直膛线设计,精度较传统手铳提升数倍。戚继光在《纪效新书》中规定:“鸟铳手须能百步穿杨,方准上阵。”至万历初年,戚家军鸟铳装备率已达30%,形成“五段击”战术,火力连续性冠绝东亚。

3. 福船与火器舰队的成型

传统广船、沙船抗风浪能力差,难以抗衡倭寇八幡船。嘉靖三十六年(1557),福建造船厂参考葡萄牙卡拉克帆船设计,建成首艘“福船”——长30米,载佛郎机炮6门、碗口铳40门,成为海上移动要塞。万历援朝战争时,明朝水师已能组建以福船为核心、火器投射为主战手段的远洋舰队。

两位抗倭名将的实践,揭示了技术升级必须与制度变革同步的真理。他们的探索,既成就了抗倭胜利,也预示了明朝军事改革的极限。

1. 戚继光:技术、纪律与新军

戚继光的抗倭策略建立在技术理性之上:

武器标准化:规定鸟铳口径统一为13毫米,子铳与母铳公差不超过1毫米,确保互换性。

战术革新:创建“鸳鸯阵”,每队12人含2名鸟铳手,配合盾牌、狼笼实现攻防一体。

训练体系:制定《练兵实纪》,要求铳手每日实弹射击30发,“三月不成,即行汰换”。

这套体系在台州九战九捷中经受考验:嘉靖四十年(1561)四月,2000戚家军在新河镇以佛郎机炮封锁河口,鸟铳轮射击溃800倭寇,自身伤亡不足百人。

2. 俞大猷:水师战略的开拓者

俞大猷的抗倭哲学更侧重海权控制:

“大船胜小船”:主张建造400料(载重120吨)大福船压制倭寇快艇。

“火攻焚巢”:嘉靖四十三年(1564)南澳岛之战,以火船突入倭寇锚地,焚毁船只87艘。

“以商制盗”:建议开放月港贸易,通过合法海商挤压走私空间。这一思想后来成为隆庆开海的前奏。

四、隆庆开海:海禁松动的矛盾遗产嘉靖四十五年(1566),随着倭寇主力被肃清,明朝在疼痛中开启政策转型。隆庆元年(1567)开放月港,标志着帝国首次承认民间海洋贸易的合法性。但这一改革充满矛盾性:

1. 有限开放与管控

“一口通商”:仅开放月港,且禁止与日本贸易。

“船引制度”:限定每年出海船数(初期88艘),商人需缴纳引税。

“火器管制”:出海商船禁用佛郎机炮,仅允许携带碗口铳4门。

这种“带着镣铐的开放”虽短期内恢复沿海经济(月港年关税从万历初年2万两增至末年29万两),却迫使商人寻求非法武装护航,间接催生了17世纪的郑芝龙海盗集团。

2. 技术扩散的隐患

开海加速了火器技术的传播。万历二十年(1592),菲律宾西班牙殖民者记录:“中国商船携鸟铳交易,其精良胜过欧洲制品。”但同时,日本通过商人获得佛郎机铸造技术,丰臣秀吉在侵朝战争中已能批量生产仿制红夷炮。海禁的松动,无意间为东亚火器竞赛按下加速键。

倭寇之乱最终在火器轰鸣中落幕,但其冲击波持续震荡着明朝的命运:

1. 军事技术的路径依赖

抗倭战争确立的火器优先策略,使明朝过度依赖静态防御。万历援朝时,明军在野战中面对日军铁炮足轻显得笨拙,仍沿用“战车围阵、佛郎机齐射”的旧战术,暴露出灵活性的缺失。

2. 海权意识的觉醒与夭折

郑和下西洋的宏大叙事湮灭后,抗倭战争重新点燃了对海洋的认知。王澪在《海运新考》中疾呼:“弃海即弃国。”但这种意识未能转化为国家战略,月港的开放始终被视作权宜之计。当荷兰东印度公司舰队出现在澎湖时,明朝再无戚继光式的海防大师可用。

3. 社会结构的裂变

倭乱期间,地方乡绅武装的崛起(如广西狼兵、义乌矿工)冲击了卫所制的基础。戚家军“募兵制”的成功,本可成为军事近代化的起点,但朝廷始终忌惮私兵势力,万历二十三年(1595)蓟州兵变后,戚家军竟遭屠杀殆尽。这种制度性自毁,预示了明朝在技术与组织革新上的深层困境。

倭寇之患如同一面棱镜,折射出16世纪明朝的挣扎与蜕变。当佛郎机炮的火光划破东亚海疆的夜幕时,这个古老的帝国在疼痛中触碰到了近代化的门槛——它学会了用火器捍卫海岸,却未能以开放的胸襟拥抱海洋;它锻造出戚家军这样的铁血劲旅,却无法摆脱专制制度对创新力的扼杀。

这场持续半个多世纪的攻防战,最终留下的是一曲悲怆的变奏:技术的胜利,掩盖不了文明的停滞;海疆的短暂安宁,预示的却是更大风暴的来临。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。