在明清时代,翰林,作为科举制度下所授予的顶级功名,可谓是读书人群体终身孜孜以求的至高理想。一旦获取翰林这一荣衔,便极有可能跻身朝廷要员之列,乃至得以入值内阁、拜相封爵。

在明清两个朝代,翰林群体在仕途发展方面呈现出较为顺遂的态势,两朝情况大体相仿。然而,若深入细致地加以比较,便会发现,从某种层面而言,明代翰林所具备的价值及影响力,相较清代翰林,略显逊色。

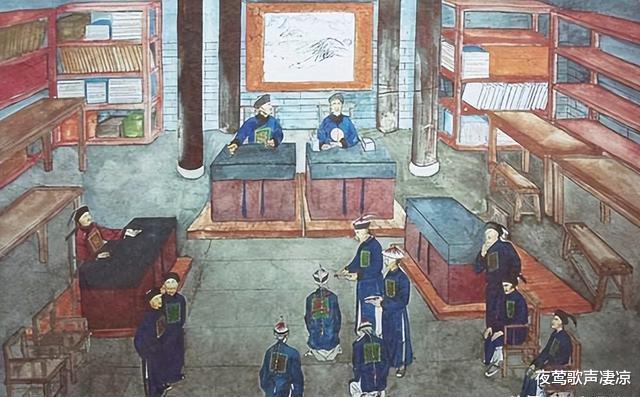

【明代及清初的翰林是选出来的】

在明代殿试完毕后,内阁会同礼部会从新晋进士里遴选出部分才具卓越者入馆,此即选拔为庶吉士。其间虽设有考核,然而该考核形式大于实质。于初始阶段,庶吉士的铨选大体上尚遵循公平公正之准则。但自明朝中期以降,此项制度发生异化,遴选出的庶吉士多为朝中要员的门生后辈,致使请托之风盛行。

嘉靖十一年,时任内阁首辅的夏言,洞察到庶吉士铨选过程中存在的种种弊病。为此,夏言指出:“其法本良,然近年推行之际,或生弊端,究其根源,实乃人为之弊,非制度本身之过也。”此言论明确表明,制度在设计之初具备合理性,而当前所呈现的问题,主要归因于执行过程中人为因素的干扰。

在严嵩擅权秉政之际,官场铨选机制扭曲,若无贿赂行径,官员选拔几无可能。嘉靖三十二年,前科巡抚何东序于科举中荣登进士第八名,并获选为庶吉士。彼时,何东序因年轻气盛,对严嵩的专权行径有所訾议。岂料,此举致使其失去了进入翰林院深造的宝贵契机,从中可见严嵩权势之盛及对官场生态的恶劣影响。

晚明阶段,科举选馆状况趋于恶化。彼时,新晋进士若欲入馆任职,金钱贿赂成为普遍行径。据时人记载:“于进士选馆一事,诸人百计钻营,正卷、副卷评定之高低,全然以所涉银两数额多寡为依据,进而致使相互揭发检举之风盛行。”崇祯皇帝亦曾喟叹:“新进士选馆之际,城内金子几近被搜罗殆尽。”

清朝入主中原后,在选官制度方面承继明代旧制,于殿试结束后旋即选拔庶吉士。其选拔方式为,从新晋进士中遴选出年龄与容貌俱佳者参与相关考试。至顺治九年,朝廷颁行新的条例,依据各省幅员、人口等综合因素,对庶吉士名额予以分配。具体分配方案如下:直隶、江南、浙江三省,各分配五人名额;江西、福建、湖广、山东、河南五省,各获四人之额;山西、陕西两省,各得二人;广东一省,分配一人;汉军旗得四人;满洲旗另授四人,蒙古旗授二人。

从省份维度确定庶吉士名额这一方式,在公正性方面存在显著缺失。其原因在于,诸多省份新科进士数量处于相对匮乏状态,且整体素养与江南等省份相较,存在一定差距。在此情形下,所选拔出的庶吉士,在质量层面难以达到理想预期。

康熙帝亲政伊始,即废止分省之制。旋即敕令礼部,遴选六十名新晋进士参与考试。此次考试对成绩予以细致评定,分为上、中、下三等。待礼部完成初步考绩后,最终由康熙帝御临考核,据此钦定庶吉士之具体人选。

顺治与康熙统治时期,虽推行诸多举措,却未能从根本上化解问题。彼时,庶吉士的选拔流程,依旧为先行遴选,而后进行考核,此模式与明代相较,并无显著差异。

【雍正制定的朝考制度】

雍正登基之后,洞察到铨选庶吉士制度存有诸多弊病。雍正元年,朝廷便颁布谕旨,决意革新以往选拔庶吉士之举措。其中明确规定,需由皇帝亲自进行考试,而后引见并挑选人才,进而创立了朝考制度。

在此之前,庶吉士选拔机制存在两种模式,其一为先选拔而后考核,其二为仅选拔而无考核环节。且在选拔过程中,标准缺乏稳定性与一致性,呈现出多样化与易变性。实则,能否进入翰林院庶常馆,关键取决于朝廷大员们的主观意志和个人偏好。

从另一角度审视,即便选拔机制秉持公正原则,然而,由于庶吉士的员额数量相对有限,难以从三甲进士群体中进行广泛遴选。如此一来,众多因殿试临场表现欠佳,却具备卓越才学的新晋进士,便会无缘进入翰林院。

雍正皇帝以其敏锐的洞察力察觉到了这一弊病。翰林之选,于国家建官分职而言,至关重要,理应择取人品正直、学识精湛者,方能恪尽职守。而彼时,雍正皇帝深知存在诸如拟送策联、钻营科举甲等之类的不良行径,此类弊端,实乃令人深恶痛绝。

自雍正元年起,于科举体系中,新晋进士无论身处二甲抑或三甲之列,均须参与由朝廷统筹安排的朝考。这一举措,摒弃了此前新晋进士为求入馆而四处钻营之旧态。在新规下,只要顺利通过朝考,即可入馆任职,从而为朝廷选拔人才构建起更为规范、公正的路径。

从客观视角审视,朝考制度的诞生具有积极且进步的意义。虽考试机制难以做到绝对公平公正,但相较于之前或“先选后考”、或“只选不考”的模式,其优越性显著。朝考制度凭借科学合理的选拔流程,在极大程度上保障了翰林群体的整体素养。

雍正初年,仅推行朝考举措,尚未于法律维度构建完备制度。至雍正五年,朝考正式确立为一项制度,与此同时,“朝考”这一称谓亦自此肇始。

自朝考确立为定制伊始,于该项考试中成绩拔得头筹者,便被冠以“朝元”之名。至此,清代科举制度在既往“三元”,即解元、会元、状元的架构基础之上,进一步增设“朝元”这一功名,使科举体系更为完备。

雍正朝,针对庶吉士选拔过程中存在的诸多弊病,采取有力举措加以革除。然而,在庶吉士教学质量方面,并未实施大规模的优化调整。乾隆登基后,敕令礼部侍郎徐元梦与礼部尚书杨名时,承担起教习庶吉士的重任。自此以后,选用博学鸿儒充任教习一职渐成定制。这一举措,不仅彰显了朝廷对庶吉士培养的高度重视,而且进一步巩固并提升了翰林群体在朝廷中的地位与影响力。

自乾隆中期以降,朝考制度日臻完备且广为士林所推崇,与此同时,庶常馆凭借其精湛的教习水准,在培育人才方面发挥了重要作用。在此背景下,广大士子对于翰林这一身份高度认同。诚如时人所言:“新进士殿试排名既定,朝考之重要性极为凸显,能否成为庶吉士,全然取决于朝考能否入选。”

在明代至清初时期,庶吉士的选拔机制存在诸多弊端。其遴选过程充斥着不正当手段,致使这一选拔在士人阶层眼中,有悖于正统规范,名实难副。如此状况,直接削弱了庶吉士所应具备的价值与地位。也正因如此,学界普遍认定,相较于雍正朝之后,明代及清初翰林群体的整体素养与水平存在明显差距。

评论列表