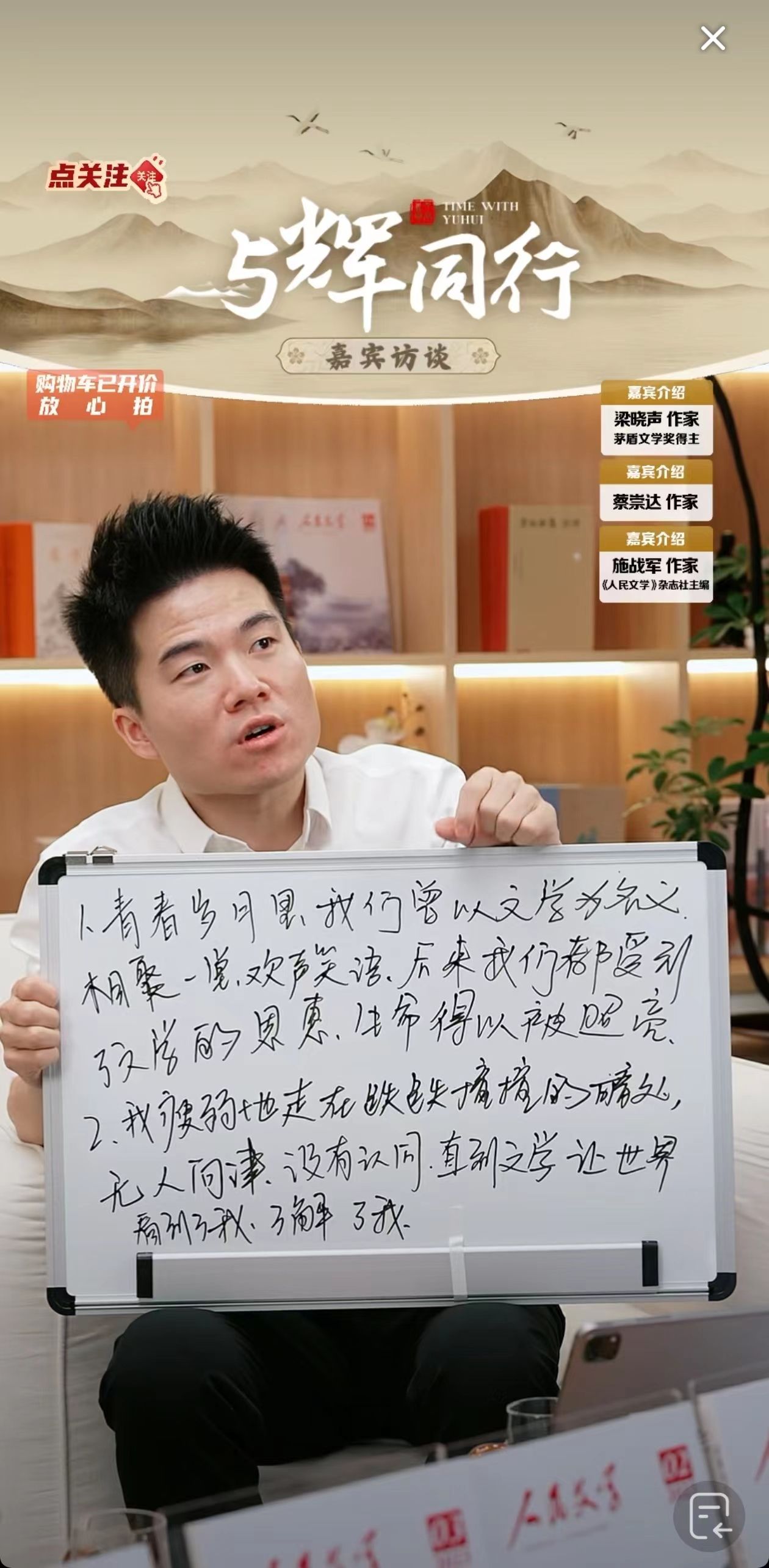

董宇辉获“人民文学奖”:一场流量与文学的“拉郎配”,还是时代必然?

2024年度人民文学奖将“传播贡献奖”授予直播顶流董宇辉,引发舆论地震。这场看似“文学拥抱流量”的联姻,撕开了当代文化权力重构的深层裂痕——当直播间销量成为文学奖项的授奖逻辑,究竟是文学的“破圈重生”,还是向资本缴械投降?

传统认知中,人民文学奖是余华、莫言等作家的殿堂,而董宇辉的获奖被质疑为“用销量置换权威”。 颁奖词称其“让文学回归大众”,但未明确“传播贡献”的量化标准(是销量?解读深度?还是文化破圈广度?),被批“唯GMV论”——单场直播卖出99.2万册《人民文学》、创1785万元销售额的“带货奇迹”,是否足以兑换一座国家级文学奖杯? 若此逻辑成立,李佳琦是否该拿“美妆终身成就奖”?

文学界批评董宇辉的解读“鸡汤化”(如将《百年孤独》简化为“耐得住寂寞”),而大众认为“能卖书的就是好推广”。 这种撕裂折射出文化资本再分配的矛盾:传统文坛的评判权正被“直播间弹幕”和“销量排行榜”解构。当董宇辉带货的《活着》销量超莫言新书3倍时,“读者用钱包投票”的新权力结构已悄然形成。

人民文学出版社2024年营收下滑12%,而董宇辉一场直播可完成其季度KPI。 这种“用奖项换渠道”的妥协,暴露了体制内文化机构的窘境:既要坚守“文学风骨”,又不得不向流量低头。有评论尖锐指出:“当《人民文学》给销冠而非作家颁奖时,文学的高冷人设已沦为直播间的‘买一赠一’赠品。”

董宇辉现象证明流量能激活经典(如《额尔古纳河右岸》销量增长480倍),但直播间人均停留1.2分钟的“浅阅读”也可能导致文学深度阐释能力退化。 更危险的信号是:若奖项持续偏向商业变现能力,可能诱发“买奖营销”产业链,最终动摇文学评价体系的公信力。

支持者认为这是“文学走出象牙塔”的必然。董宇辉让《人民文学》从“小众书斋”变成“全网爆款”,其金句“文学是水泥森林里的精神绿洲”虽像鸡汤,却精准戳中大众对诗意的饥渴。

反对者则嘲讽:“若销量等于贡献,曹雪芹该开直播众筹续写《红楼梦》。” 更有人翻出董宇辉的“文学翻车史”(如将“羽扇纶巾”读错),质疑其作为“文学信使”的资格。

结语:

董宇辉的奖杯像一面魔镜,照出文学的焦虑与野心。它提醒我们:在注意力经济的洪流中,传统文学机构既不能固守清高,也不能全盘跪舔流量。未来的破局点或许在于建立分层评价体系——让“创作奖”归于作家,让“传播奖”明确数据标准,同时探索流量与专业性的共生关系(如出版社与主播签订深度内容合作协议)。

但无论如何,文学的尊严终将取决于作品本身。正如网友诘问:“当董宇辉的直播间熄灯后,你会翻开那本《人民文学》吗?”若答案是否定的,这场颁奖不过是流量为文学披上的一件“皇帝的新衣”。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。