刘少奇同志纪念馆三组文物背后的故事

文/熊学爱

1954年9月,刘少奇欢迎波兰政府代表团团长、波兰统一工人党中央委员会第一书记贝鲁特

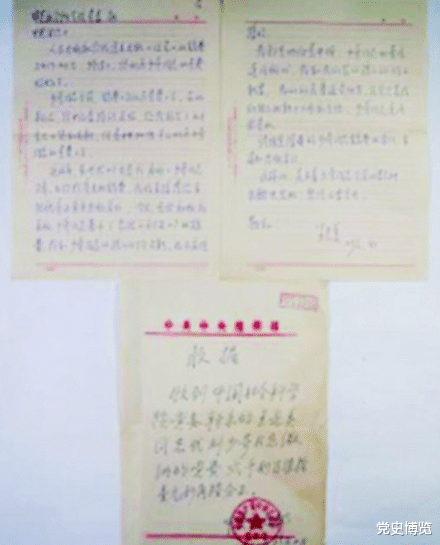

特殊的信及党费收据在湖南刘少奇同志纪念馆的文物库房里,收藏有一组特殊的文物。即1981年10月25日王光美给中国社会科学院转中央组织部的信及1981年11月10日中组部开具给王光美代刘少奇交纳党费的收据。

信长26.6厘米,宽19.2厘米,重5克,共2页。信的第一页右上角写一“存”字,说明是王光美自存的一份。王光美在信中说,人民出版社给她送去出版刘少奇《论党》的稿费2471.46元,作为少奇同志的党费,请中组部收下。她还说,今后,无论初版或再版少奇同志著作(包括《刘选》)的稿费,她和少奇同志的孩子们均不能也不应该接收,请指定接收少奇同志稿费的单位。

党费收据,长26.5厘米,宽19.1厘米,重2克。在印有“中共中央组织部”信纸的右上角,一长方形公章内有“值办字1352号,81年11月10日”的字样。收据内容为:“收到中国社会科学院党委转来的王光美同志代刘少奇同志交纳的党费贰仟肆佰柒拾壹元肆角陆分整。”落款为“中央组织部,1981年11月10日”,并加盖“中国共产党中央委员会组织部”的红色公章。

1981年12月底,王光美收到了中组部给社科院党委转她的复信,即中共中央组织部(81)组建字769号文件。

有的同志可能会问,刘少奇不是在1969年就逝世了吗,1981年王光美怎么还要帮他交党费?

原来,刘少奇生前曾嘱王光美,将他的稿费全部作为党费上交给党组织。王光美多次收到的刘少奇的稿费,均按数额的多少分别交给了中共中央办公厅特别会计室或刘少奇所属的党支部。因此,刘少奇平反后,王光美仍按刘少奇遗嘱将稿费作为他的党费上交。1981年,人民出版社送来刘少奇《论党》的稿费共计2471.46元,王光美全部上交中组部,作为刘少奇的党费。这套文物就是王光美就此事写给中组部的信及中组部开具的收据。该套文物是2022年1月刘家亲属捐赠给刘少奇同志纪念馆的,体现了伟大的马克思主义者刘少奇心系党和国家,大公无私的精神和崇高品德,让我们深深为之感动。经专家鉴定为国家一级文物。

稿费自己不用而是当作党费上交,是不是刘少奇生前很富有呢?不是,而是他心中只有党,只有人民,他考虑的是党和人民的利益,而从不考虑自己个人的得失。

在革命战争年代,刘少奇的生活一直是很俭朴的,尤其在伙食方面对自己要求很严格。因为患有胃病,加上条件艰苦,到了延安后,刘少奇的胃病曾几次发作。1945年,延安一带遇上大旱,生活物资供应十分紧张,刘少奇就带头挖野菜充饥。可是,他也并不是没有机会改善伙食。一次,报社送来了2000多元稿费,勤务员接到后,心想:这回有了稿费,可得好好给首长改善一下,让他补补身子。没想到把钱送到刘少奇那儿,他却坚决不要,并耐心解释道:“现在敌占区的老百姓都没有饭吃,解放区群众生活也有困难,咱们替人民办点事儿不能额外再要报酬,要尽量减轻人民的负担。”结果,硬是把稿费退了回去。有的稿费刘少奇干脆把它当作党费上交党组织。如他把撰写《论共产党员的修养》所得稿费就全部交为党费。

新中国成立后,刘少奇虽身居高位,但始终以一名普通的共产党员要求自己,所得稿费全部上交为党费,带头坚持艰苦朴素的作风。尤其是三年困难时期,始终与人民群众同甘共苦。刘少奇的粮食定量一减再减,不吃肉食,不要特殊照顾。他从不计较工作条件,在生活问题上始终坚持低标准,从未就这类问题提出过什么特殊的要求,一直在俭朴的生活环境中,不知疲倦地为国为民操劳着。

1963年以后,刘少奇一家住在福禄居的三合院平房里。为了节省煤,冬天他就让孩子们和警卫人员住在一起。刘少奇生活很俭朴,很注意节约,甚至连“人走灯灭”这些细节都带头做好。

那时,刘少奇夫妇的工资,加在一起总共只有500多元。但家里人多,各项开支多。如他们每月交党费25元(当时刘少奇每月交20元党费,王光美交5元,超出规定好几倍),刘少奇买烟、茶和其他生活用品100元,全家人的伙食费150元,给保育员的工资40元,每月的房租、水电等费用起先是40多元,后来增加到60多元。再除掉孩子们的生活费,住在中南海家中的外婆的零用钱,就所剩无几了,手头不能不说是有点儿紧。可刘少奇还要用之接济、帮助有困难的亲朋好友。

所有稿费都上交为党费,体现了刘少奇一心为党、艰苦朴素、勤俭奉公、甘为公仆的高风亮节,为全党和全国人民树立了永远值得学习的楷模,给我们以深思和震撼。

贝鲁特送给刘少奇孩子礼物的礼品单在刘少奇同志纪念馆的文物库房里,还收藏有这样一组特殊的文物。这组文物就是1954年9月波兰统一工人党中央第一书记贝鲁特送给刘少奇孩子礼物的礼品单,附件包括写有“给刘少奇同志的孩子”的信封及贝鲁特英文名卡片。

礼品单长27厘米,宽19厘米,纸质泛黄,上有五排打印的英文礼品名称。每件礼品下面都对应地被工作人员翻译成了中文:

两盒巧克力糖

穿着克拉科夫附近波兰民间服装的一对洋囡囡

用波罗的海海岸琥珀做的项链

波罗的海琥珀制的手链

女人用的上衣装饰品两件

从礼品单上可看出来,后面3件礼物用大括号作了标记,旁边写有特别醒目的几个字:“较贵重,当时即上交”。这是刘少奇夫人王光美的笔迹。礼品清单是1988年2月王光美捐赠给刘少奇同志纪念馆的。经专家鉴定属国家三级文物。2022年5月至8月,这份礼品单曾陈列于刘少奇同志纪念馆“人·物·情——刘少奇交往文物展”的展厅里。当时,不少观众驻足于展柜前,听讲解员讲述它背后的故事,深受感动。

贝鲁特,1892年4月生,波兰人民共和国第一任总统,波兰人民的杰出领袖,国际共产主义运动和工人运动的卓越活动家,“波兰人民的伟大儿子、中国人民敬爱的朋友”。他为增进中波两国人民之间的友好关系作出了积极的努力。他曾多次指出中国革命胜利的意义,并且经常关注中国人民的社会主义建设。他曾经说过:“虽然我们两国相距甚远,但是我们之间有着生活各方面的空前紧密和深厚的合作。”1949年10月5日,波兰就宣布承认刚成立的中华人民共和国,10月7日两国建立大使级外交关系。新中国成立初期,中波关系处于全面发展时期。两国相互支持、密切合作。高层互访频繁,如中国领导人周恩来、朱德、彭德怀、贺龙等先后访问过波兰;波兰领导人贝鲁特、奥哈布、西伦凯维兹等也先后访问过中国。

1954年9月28日,中华人民共和国成立5周年之际,贝鲁特率领波兰政府代表团前来中国参加国庆5周年庆祝活动。当时,刘少奇同毛泽东、周恩来等领导人会见波兰代表团并向他们介绍中国情况,贝鲁特非常高兴。9月30日,刘少奇主持首都各界人民庆祝中华人民共和国成立5周年大会。在庆祝大会上,贝鲁特在讲话中热情洋溢地赞扬了中国人民在革命与建设中所取得的伟大成就,表达了波兰人民对中国人民的友好感情。会后,贝鲁特到我国各地参观访问。访华期间,他受到毛泽东、刘少奇等国家领导人的极为隆重和周到的接待。

这份礼单上的礼品,就是贝鲁特此次访华特意送给刘少奇孩子的礼物。项链、手链、装饰品,较贵重,刘少奇都按照规定上交国库。但是糖果和洋娃娃,是贝鲁特给孩子们的心意,价钱也不高,就替孩子们收下了,既有人情味,又严格讲规矩。在刘少奇看来,利用个人特殊身份和地位,贪图享受、中饱私囊的做法是与共产党的宗旨和人民的利益背道而驰的。

一般来说,刘少奇有一条规矩,凡是外国领导人赠送给他的礼品,他都要叮嘱工作人员一件件登记造册,上交给中共中央办公厅及有关部门保存,特别是对于一些具有收藏价值的珍贵礼品更是如此。后来,这些礼品大多作为北京故宫博物院筹办礼品馆的陈列品,供人参观。

1966年3月、4月间,刘少奇访问了巴基斯坦、阿富汗、缅甸三国。这三个国家送了不少贵重药材、工艺品、纪念品等礼物给刘少奇,而且他们非常友好,非常真诚,工作人员实在推托不掉,只好代他收下。事后,按照刘少奇的要求,他们把每一个国家送的东西,都造册登记,送到有关部门收存。再如在1964年的一次日本工业展览会上,日本友人送给刘少奇一台九英寸电视机,体积小、造型美、图像好。工作人员想给他的小孩留下,刘少奇说:“这不是送给我的,是送给我们国家的。”最后,工作人员只好把它上交了。刘少奇就是这样处处严格要求自己,克己奉公,公私分明。

刘少奇不仅严于律己,对子女、亲属及身边工作人员同样高标准、严要求。如他为工作人员明确规定了出差“四不准”:“每到一地,不准要人家接送;到任何地方,不准请客吃饭,铺张浪费;不准向人家要东西,人家送上门来也要婉言谢绝;参观时不准前呼后拥地陪同,有个向导引路就行,不准影响地方负责同志的工作。”

贝鲁特返回波兰后,与刘少奇常有电文往来。如1955年1月,刘少奇收到了贝鲁特发来的新年祝贺。1月9日,刘少奇也给贝鲁特发去了新年贺电:“衷心地感谢您的新年祝贺。亲爱的同志,请允许我向您致同样热烈的祝贺,并祝您健康。”

1956年2月,贝鲁特率领波兰统一工人党代表团出席了苏共二十大,会后突发心肌梗死,于3月12日在莫斯科逝世,终年64岁。3月13日,刘少奇获知贝鲁特不幸逝世的消息后,于当晚11时同毛泽东、周恩来等到波兰驻华大使馆吊唁,面请大使馆临时代办马伊曼转达中国人民、中国共产党和中国政府对贝鲁特的沉痛悼念。他们在吊唁中对贝鲁特作了高度评价,赞扬了他为波兰人民以及中波两国人民的友好合作所作出的努力。

这张礼品单,不仅反映了中国人民与波兰人民之间的友好关系,更让我们从中感受到刘少奇严于律己、清正廉洁的高尚品格,让我们的心灵受到洗礼。

1981年,王光美给中国社科院转中央组织部的信及代刘少奇交纳的党费收据

1950年5月2日刘少奇写给七姐刘绍懿的信的抄件1950年5月2日刘少奇写给七姐(刘少奇的二姐,按叔伯姐妹排行为七姐,土改时被定为地主)刘绍懿的信的抄件,全文1500多字,信长27.2厘米,宽19.1厘米,重16克;2022年1月由刘家亲属捐赠。它体现了刘少奇在对待亲友的请托问题上,坚持律己修身、不徇私情的清廉本色。经鉴定,为国家三级文物。

刘绍懿生于1896年,是刘少奇胞姐,只比刘少奇大两岁。姐弟俩几乎是一起长大的,只是没有一同上学。小时候,姐弟俩关系很好。七姐10多岁出嫁到离炭子冲七八里路远的杨林桥白蚁塘,刘少奇和六姐一起去送过亲。

七姐丈夫张泽南家也是当地一户比较殷实的人家。他们家祖祖辈辈都是以种田为本。七姐长年在家务农,一年到头都没有得闲的时候。

湖南解放后,刘少奇和七姐有来往并互通书信。1950年春,刘少奇又接到了七姐的一封来信。这次七姐在信中主要是说家乡土地改革情况和自己的一些想法。

1950年湖南土地改革运动开展起来以后,七姐家因为解放前将家里的土地全部出租,自己不耕种,所以在土改时被划为地主。他们家按人口平均分得田3亩,茅屋3间。七姐年岁已大,子女都外出读书或工作,家中劳动力不足,生活自然比不上过去。七姐想到自己过去也劳累了一辈子,如今划个地主,一时想不通,对减租、限租和退押的一些政策也不理解,便将自己的情况向北京的弟弟刘少奇写了一封信反映,并抱怨说:“我在塘边,一边打水一边想,我弟弟在北京做大官,可是我在这里打水……”言外之意,是希望刘少奇帮忙说句话,特殊照顾一下。

刘少奇接信后,知道家里其他人都存在和七姐同样的思想问题,需要向他们解释。于是,他亲自提笔给七姐回了这封长信。其实,刘绍懿哪里知道,新中国成立初期,在新解放区实行减租退押,她弟弟刘少奇就是具体政策的参与制定者。回信中,刘少奇进一步向七姐宣传党的政策,帮助教育她应该相信政府,纠正自己的模糊和错误的思想。

在信中,刘少奇首先告诉七姐,要正确认识自己对别人的剥削行为,要正确对待遭受剥削的贫苦农民。他明确告诉七姐:“乡下现在要减租退押,也是对的,你们应该照退。”“二五减租及三七五限租,是人民政府的法令要办的,你们必须老老实实照办。”

对于日后的生计,刘少奇规劝七姐说:“你们以后应该劳动,自己作田,否则,你们就没有饭吃。……在今年分田以后,农会还会分几亩田给你们自己作的,以后你们就作田吃饭。”

在信中,刘少奇还表明了自己的荣辱观:“你们不要来我这里,因我不能养活你们。我当了中央人民政府的副主席,你们在乡下种田吃饭,那就是我的光荣。”

刘少奇考虑到家乡健在的六姐(刘少奇大姐)家也是地主,七哥(刘少奇三哥)家是富农,已经过世的四哥(刘少奇大哥)和六哥(刘少奇二哥)家也都是富农,希望七姐能把他这封信让他们都看看,使他们更好地了解政府的政策,正确地对待土地改革运动。

七姐按刘少奇的意思把这封信传给在家的六姐和七哥他们看了,大家都觉得弟弟讲得有道理,今后不能再买田吃租金了,只有老老实实地参加生产劳动才是唯一的出路。后来,他们再也没有怨言了。他们在政府分给的土地上辛勤劳动,自食其力,受到了当地人民群众的好评。

从这封信中我们可以看到,刘少奇为使自己的亲人更好地了解政府的政策,正确地对待土地改革运动而不滥用党和人民赋予他的权力、对自己的亲属不徇私情的高大形象。刘少奇严于律己,公正廉洁,从不利用权力谋私,为各级领导干部作出了示范。

本文为《党史博览》原创

未经许可不得转载、摘编等。侵权必究。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。