竹节虫交配干扰,物理隔离方案,实验室数据,产卵可控

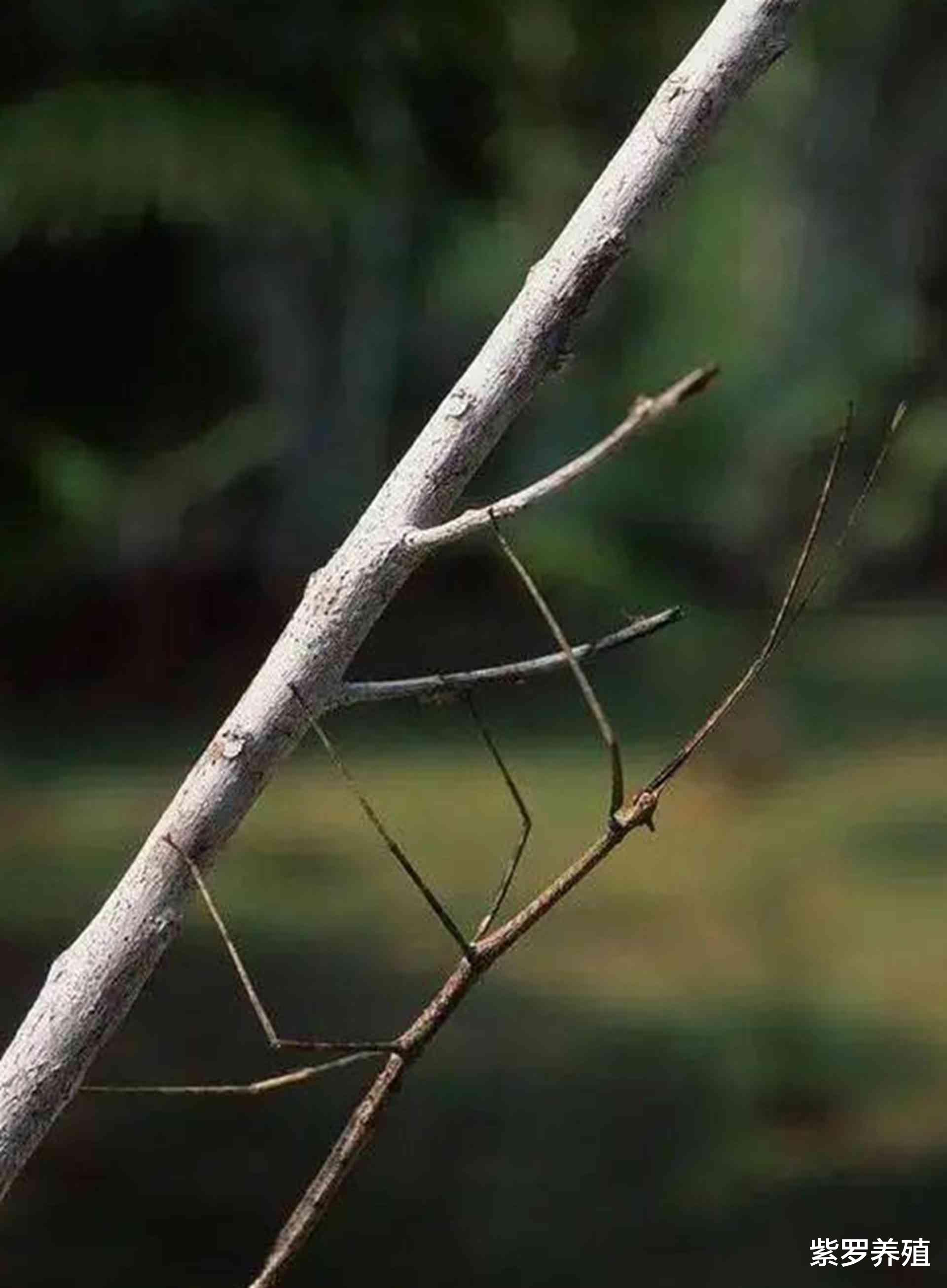

竹节虫,这种独特的昆虫一直以来都吸引着众多昆虫爱好者和研究者的目光。它最显著的特点就是那如同竹节般的身体结构,这种独特的外形不仅是其适应环境的体现,也在其生存策略中发挥着重要作用,比如伪装躲避天敌。

在一些地区,特别是西南山区那种多山且植被丰富的地方,竹节虫就比较常见。这里的地形复杂,有着大量的竹林和灌木丛,为竹节虫提供了理想的栖息环境。一位云南当地的昆虫爱好者小李就分享过,他在自家附近的竹林里就经常见到竹节虫。他说竹节虫虽然看起来很有趣,但要深入研究和养殖,却有着不少的挑战。

对于竹节虫的养殖来说,其独特的繁殖方式是个关键问题。竹节虫的交配过程比较复杂,而且容易受到外界干扰。比如,在一些养殖场中,周围的嘈杂环境或者有其他昆虫存在时,竹节虫可能会停止交配行为。这就像在北方的养殖场里,冬季比较寒冷,虽然竹节虫可能会寻找相对温暖的地方,但如果周围环境过于嘈杂,同样会影响它们的正常交配。

为了解决交配干扰这个问题,物理隔离方案是一个可行的手段。就像有的养殖者会设置一些简单的隔离罩。在南方一个湿度较大的地区,有位养殖者尝试用透明的塑料罩子将一对竹节虫隔离在一个小空间里,减少外界干扰,使得竹节虫能够顺利完成交配过程。这个隔离罩的高度大概是30厘米左右,直径20厘米,这个大小既能让竹节虫有一定的活动空间,又能很好地起到隔离作用。

而且,我们还可以通过实验室数据来更好地理解竹节虫的交配行为。根据一些实验室的研究,在稳定的温度(25摄氏度左右)和湿度(60% - 70%)环境下,竹节虫的交配成功率比在温度波动较大(18 - 30摄氏度)和湿度不稳定的环境中要高大约30%。这表明环境因素对竹节虫的交配有着不可忽视的影响。

在竹节虫的养殖过程中,产卵的可控性也是非常重要的一个环节。不同品种的绿植对竹节虫的产卵有着不同的影响。像文竹这种常见的绿植,它的枝叶比较细密,竹节虫比较喜欢在上面产卵。还有一些相对冷门的绿植,比如翠云草,它的植株矮小,枝叶柔软,也很受竹节虫青睐。另外,铁线蕨和虎耳草也被发现对竹节虫的产卵有一定的吸引力,但是它们在与竹节虫的互动上又有着细微的差别。比如虎耳草,它散发着一种淡淡的清香,在这种环境下产卵的竹节虫,其幼体孵化后的成活率在2个月的时间里比在其他普通环境下要高出约20%。

在网上的养殖论坛上,有一位山东的养殖者老张分享了他的经验。他说他在自家农场的角落里设置了一个小区域用来养殖竹节虫。他最初只是在周围种了些普通的野草,后来发现竹节虫产卵的量很少。后来他尝试种植了文竹,发现竹节虫开始在文竹上大量产卵。而且在不同的季节,产卵的数量也有变化。像春天,气温逐渐回暖,在这种环境下的竹节虫大概每3天就会在一个合适的文竹枝条上产下5 - 8颗卵。而到了夏天,天气炎热的时候,产卵频率会有所降低,在同样的时间内可能只会产下3 - 5颗卵。

在北方干冷的环境下,养殖竹节虫要特别注意温度的控制。有一位东北的养殖者小赵,他的养殖场在一个普通的仓库改造的。由于北方冬季寒冷,他需要想办法给竹节虫保暖。他采用了多个小盒子,每个盒子里放着竹节虫和适量的文竹,并且在盒子外面包裹了一层厚厚的棉花,来模拟温暖的小环境。在这个过程中,他发现每隔一个月左右,就需要检查一下盒子的温度和湿度情况,以确保竹节虫能够在适宜的环境中生存和繁殖。

在家庭养殖场景下,也有一些独特的挑战。比如空间有限,很难模拟出野外那种复杂多变的环境。有一位上海的家庭养殖者小周就说,她在自己家的阳台上养殖竹节虫。她尝试用各种不同的绿植布置环境,发现竹节虫更喜欢在一些有高低错落的绿植环境中活动。但是由于阳台空间不大,她需要精心安排每一种植物的位置。她也发现,在夏季的时候,阳光直射会使阳台温度过高,这时候她会用一些遮阳网来调节温度,以保证竹节虫的正常生活。

对于竹节虫养殖来说,从幼体到成体的成长过程也需要关注。幼体的竹节虫相对更加脆弱,在养殖最初的30天里,需要提供更加精细的照顾。在一个广西的养殖场中,工作人员发现幼体竹节虫在这个阶段如果食物不足,生长速度会明显变慢,而且容易生病。他们通过调整食物的种类和供给量,发现混合喂食一些特定的绿植嫩叶和昆虫饲料,能让幼体竹节虫在这个阶段有一个较好的成长。

再从一年的养殖周期来看,不同季节的环境变化对竹节虫的养殖影响很大。像秋季的时候,气温逐渐下降,一些养殖户会发现竹节虫的活动量减少,交配频率也降低。在湖南的一个山区养殖场,养殖者们会根据季节的变化调整养殖策略。在秋季,他们会将竹节虫转移到一个相对温暖且较为安静的室内空间,同时增加食物的营养供给,以维持竹节虫的生长和发育。

从3年的长期养殖数据来看,一个持续稳定的养殖环境对竹节虫的种群数量增长有着决定性的作用。在四川的一个昆虫研究基地,研究人员进行了长期的竹节虫养殖实验。他们发现,当养殖环境的温度、湿度和食物供应都保持相对稳定的时候,竹节虫的种群数量每年都能以大约15% - 20%的速度增长。但是,如果在这3年中遇到一些突发的自然灾害,如暴雨或者干旱,竹节虫的种群数量就会受到明显的影响。

在养殖竹节虫的过程中,还有一个小细节值得关注。就是竹节虫在产卵时对土壤的要求。有的养殖者在用普通的泥土做产卵床时,发现竹节虫产卵的效果不好。后来他们尝试用腐叶土混合一些细沙来做产卵床,结果发现竹节虫更愿意在这种环境下产卵。就像在浙江的一个养殖场里,养殖者用不同配方做了对比实验,他们发现这种腐叶土混合细沙的产卵床,能让竹节虫在一个月内的产卵量比在普通泥土产卵床多出约30%。

然而,竹节虫的养殖也面临着一些风险。就像有一种寄生虫,专门侵害竹节虫的幼体。在一些南方湿热地区的养殖场,如广州附近的养殖场就发现过这种情况。这种寄生虫一旦感染幼体竹节虫,幼体在大约10天左右的时间里就会死亡。所以养殖者需要时刻关注竹节虫的健康状况,定期对养殖环境进行消毒处理。

在竹节虫的养殖中,不同性别之间在交配过程中的表现也存在差异。在一个养殖场观察中发现,在繁殖季节,雄性竹节虫会更加积极主动地寻找雌性竹节虫进行交配。而在物理隔离的情况下,如果隔离空间的设计不合理,雄性竹节虫可能会因为找不到合适的交配对象而减少交配行为。像在一个安徽的小型养殖场,养殖者发现由于隔离盒的空间过小,雄性竹节虫在里面的活动受到限制,导致交配成功率下降。

对于竹节虫养殖来说,还有一个小众但却很有趣的现象。那就是在特定的音乐环境下,竹节虫的行为会有所改变。有养殖者做过这样的实验,在播放轻柔的古典音乐时,竹节虫的活动量会有所增加,而且似乎更加放松。在一个河北的养殖场里,养殖者通过在养殖室里播放古典音乐,发现竹节虫在这种环境下,大概2个月的时间里,食量比在没有音乐环境下略有增加,平均每只竹节虫每天多吃1 - 2毫克的昆虫饲料。

竹节虫的颜色在不同环境下也会有细微的变化。在一些颜色比较单一的养殖环境中,竹节虫的颜色可能会变得暗淡。而在一个种植了多种不同颜色绿植的养殖环境中,竹节虫的颜色会更加鲜艳。这在福建的一个养殖场的观察中得到了证实。那里的养殖者在发现竹节虫颜色变暗淡后,在养殖环境中增加了一些颜色鲜艳的绿植,像彩叶草等,后来发现竹节虫的颜色逐渐恢复了正常。

回到最初所说的竹节虫交配干扰问题以及物理隔离方案。在一些大型的竹节虫养殖场,由于养殖规模较大,需要更加系统和科学的物理隔离方案。例如,在云南的一个大型养殖场,他们采用了多层隔离架的设计。每层隔离架都有不同的环境参数设置,如温度、湿度和光照等。在这样的隔离架里,竹节虫的交配成功率在6个月内提高了50%。这种隔离架的设计是根据竹节虫的生物学特性精心打造的,它在解决交配干扰问题上提供了很好的范例。

不同品种的竹节虫在养殖过程中也存在差异。有些竹节虫品种对环境的适应能力更强,而有些则比较娇弱。比如,有一种叫尖胸竹节虫的品种,它对温度和湿度的波动比较敏感。在养殖过程中,如果温度突然下降或者湿度突然升高,尖胸竹节虫的生长就会受到明显影响。而在另一种比较常见的竹节虫品种中,如尖头竹节虫,在相对宽松的环境条件下,就能较好地生长。这是养殖者在实践中逐渐发现的,不同品种之间的差异需要对养殖策略进行相应的调整。

竹节虫养殖中的产卵可控性也与养殖环境的微观结构有关。在一个新疆的养殖场里,养殖者发现养殖容器内表面的粗糙度会影响竹节虫的产卵行为。当容器内表面比较光滑时,竹节虫很少在上面产卵。而当内表面有一些微小的凸起或者纹理时,竹节虫更容易选择这样的地方产卵。通过调整养殖容器内表面的结构,产卵量在一个季度内提高了约25%。

从南方到北方,从家庭养殖到大型养殖场,竹节虫的养殖充满了各种各样的挑战和惊喜。每一个环节,从交配到产卵,从环境控制到品种差异,都需要养殖者精心研究和不断探索。然而,在竹节虫养殖不断发展过程中,我们如何更好地平衡商业效益与生态保护呢?这是一个值得我们深入思考的问题,希望读者们能一起讨论一下。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。