压迫感十足,难怪它被誉为宋代绘画第一神品

我们看一幅海报,怼脸拍的,是不是有种压迫感?

这种构图不是西方人发明的,咱们北宋画家范宽在他的代表作《溪山行旅图》上就用到了。

小贴士:《溪山行旅图》为双拼绢本,浅设色,纵206.3cm,横103.3cm,现藏于台北故宫博物院。

范宽(约950年—约1032年),又名中正,字中立,陕西华原(今陕西铜川耀州区)人,宋代绘画大师。因为性情宽厚豁达,时人称之为“宽”,遂以范宽自名。范宽、董源、李成并称“北宋三大家”,与李成齐名,并称“李范”。

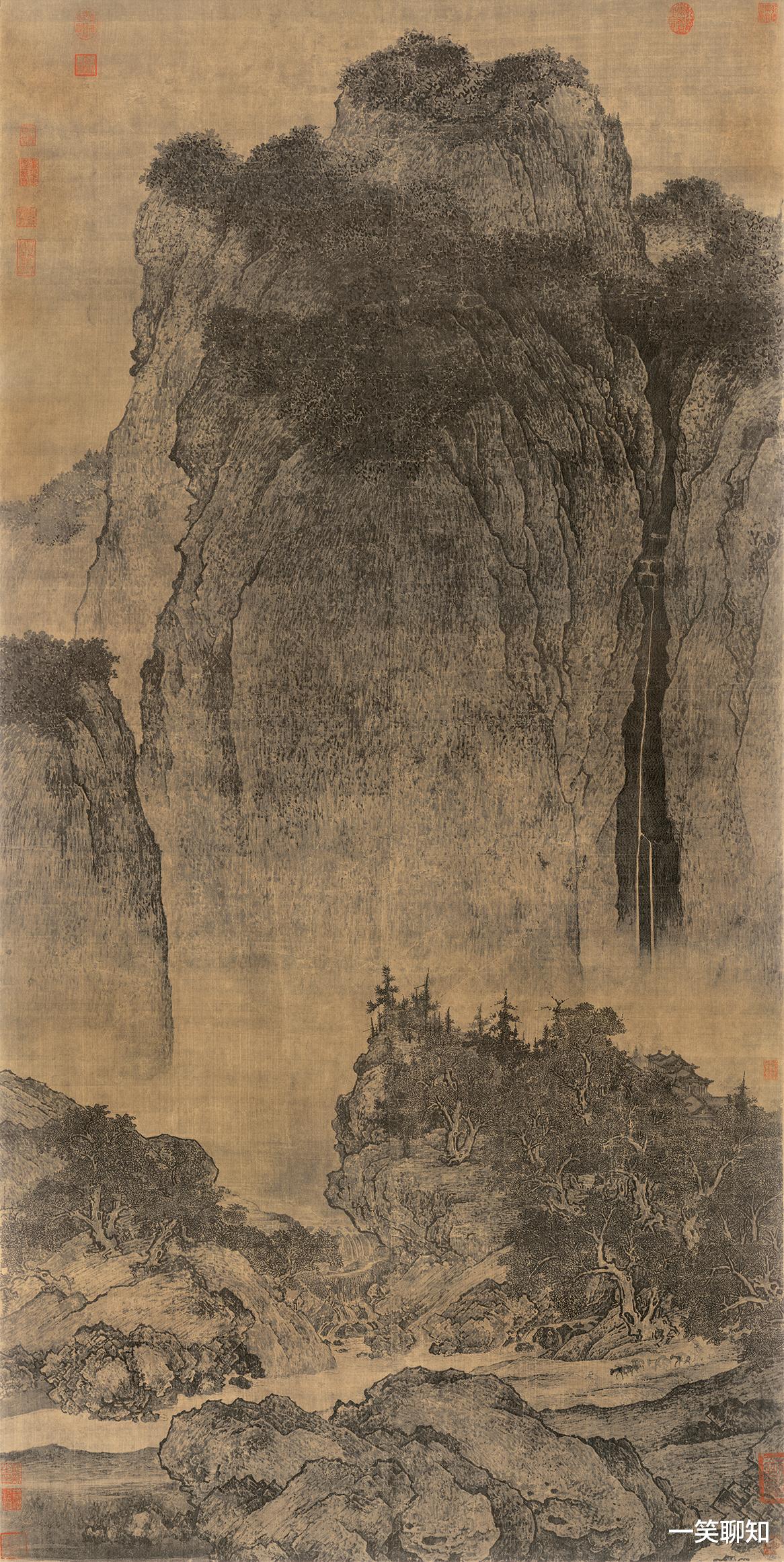

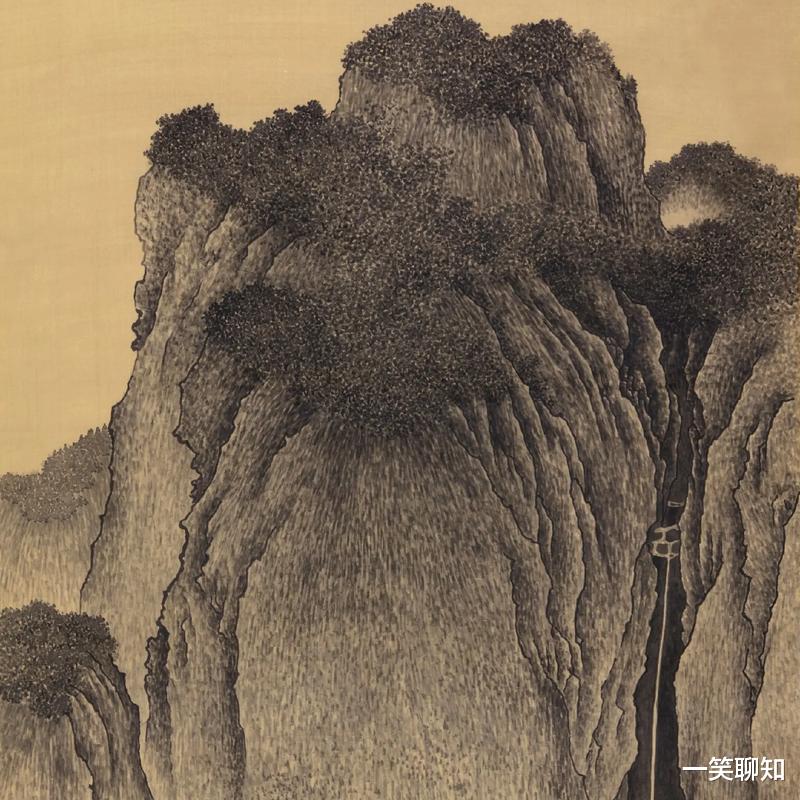

范宽是北宋的“构图鬼才”。他直接把一座巍峨的大山放在画面正中央,占满三分之二的面积,乍一看像极了现代人用广角镜头对着山峰拍的“游客照”——这种构图被称为“巨碑式构图”,表面上是“死亡角度”,但效果却意外地霸气侧漏——大山如铜墙铁壁般扑面而来,让人瞬间产生“膝盖一软”的压迫感。

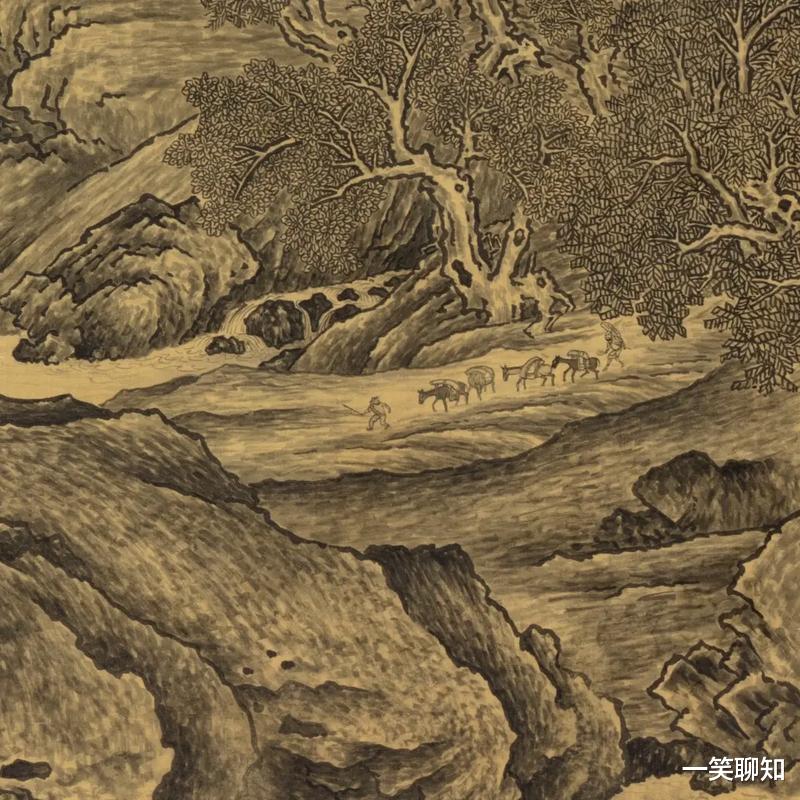

这还不算完,范宽还把近景的溪水、驴队压缩在画面底部的三分之一,让渺小的人类与伟岸的山峰形成强烈对比,让人瞬间感受到“人在山前如蝼蚁”的渺小感。

而且这座山还处于画面的中轴线上——这种中轴式构图,是相当稳定、中正平衡的构图形式,通常会给人以庄严肃穆、伟大巍峨之感。

在这三重BUFF的叠加下,连国画大师徐悲鸿都不得不“跪服”:“吾所最倾倒者,则为范中立《溪山行旅图》,大气磅礴,沉雄高古,诚辟易万人之作。此幅既系巨帧,而一山头,几占全幅面积三分之二,章法突兀,使人咋舌!”

可这幅画的“画眼”还不在大山上,而在山路上的驴队。正是这些 “小不点”,使得画面不仅仅是自然景观的再现,更为画面增添了生活气息和人文意境——在大自然面前,我们只是过客。

这种 “天人合一” 的思想,早在 1000 年前就被范宽玩明白了。他早年学李成、荆浩,突然某天顿悟:“与其抄作业,不如直接抄自然!” 于是一头扎进终南山,在风雪雷电中写生。这种 “师法自然” 的态度,让他的画既有照片级的真实,又有超脱尘世的仙气。

再看瀑布,范宽用 “挤水法” 留出白色线条,两侧用浓墨皴染出石壁。范宽就用这种简练的笔触描绘出瀑布的流动感,让人仿佛能听见 “飞流直下三千尺” 的轰鸣声,明代董其昌说它能让人“如闻水声、人声、骡马声”。

瀑布两边的山石,范宽用独创的“雨点皴”疯狂点墨,这种“密集式”画法如同暴雨倾泻,每一笔都力透纸背,堪称山水画界的“暴力美学”,完美还原了秦岭山石的质感。

最有意思的是,右下角的树叶丛中,隐藏着范宽的亲笔签名。这“范宽”二字直到 1958 年,才被台北故宫博物院副院长李霖灿在临摹时偶然发现。这一发现不仅确认了画作真迹,还成为艺术史上的经典故事。

这低调的签名背后藏着北宋文人“社恐”的秘密:北宋画家普遍不喜欢在画作上题字,生怕“丑字毁画”。范宽虽以山水闻名,但书法平平,所以选择将名字藏在画面角落。

按台北故宫博物院的官方说法,“正宗”的台北故宫三宝应该以范宽的《溪山行旅图》为首,被誉为“宋代绘画第一神品”,是中国古代山水画的巅峰之作。

但范宽的“藏拙”却告诉我们:真正的艺术,是把“自我”融入创作中。正如李霖灿所言:“我们只有认识到自己的卑微,才会看到伟大。”在巨山面前,人是渺小的,但艺术却让这种渺小变得诗意而崇高。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。