华人版《西游记》,世界文化的碰撞,另类解读经典

华人版《西游记》,世界文化的碰撞,另类解读经典

在奥斯卡拿到了巅峰之后,《瞬息全宇宙》的原作者重新制作的《西游 ABC》,并没有获得同样的认可,反而引起了很大的文化争论。这部戏豆瓣只有5.6分,被一、二星的评价多得数不清,其中最受诟病的一点,就是触及了一些民族主义人士的“底线”,认为的编剧并非中国人,更无法对中国的传统进行“妖魔鬼怪”般的改造,并向全球传播。

没错,他们并非中国人,但却是货真价实的“中国文化的人”。“中国”一词所指的民族,其实已经超出了大陆的定义,是一种与种族、地域、地域有关的生物,比如可以是在国外生活的中国人,可以是大陆或港澳台的朋友。例如,马来西亚血统的杨紫琼,越南裔的管季伟,以及身处台湾与大陆的新加坡血统的孙燕姿,都属于中国人。就像我们不能把中国人与中国人相提并论一样,我们也不能把中国文化与中华文化相提并论(甚至连英文里都用中文来表示),我们所有的中国人都应该享有经典或传统的历史,而不应该被某个民族或某个国家所独占。因此,对于一个传统的故事,我们应该怎样去改变,去重新书写,这不是一个“文化入侵”的问题,而是一个“文化交流”的问题。中国电影的制片人,其实就是处于东西两个不同的中心,没有他们的翻译、展示和改编,就不可能让全球观众理解中华的文化。比如《西游记》,老外都只会说它讲的是中华的历史,这也就意味着,在缺少通俗文化的载体向国外输出与传播的条件下,西方民众就只有通过日漫来曲折性地了解与接受中华文化了。换言之,中华传统文化的潜力没有被发掘,中华文化之所以不能走出去,是由于我们缺少日本的动漫那样具有普遍意义的媒介。

正因如此,《西游 ABC》才会对原著进行大规模的改造,一开始就把原著中八十年代搬到现在,并把主人公的姓名“王谨”改成“王进”。这种改变,显然有一种“没有必要”的意义,可能是因为《瞬息全宇宙》的影响,但在故事的节奏上,还是有很大区别的。影片中的王进,是一位生活在美式手办、漫画与时尚招贴画中的华人青年,喜爱比萨饼甚于自制的烧鸡,渴望与白种人交友,渴望与白种人谈情说爱,简单地说,他想要的是一个美国人。这是一种很实用的说法,但也是许多移民及其子孙在过去几年里一直在说的一句话。这样的想法一旦成为主流,那么华语电影就会成为社会角落中的一部分,让人唏嘘不已。从这个角度来看,王进是一个叫“Hero”的,而关继威则是一个叫杰米·姚的,这两个名字其实都是同时出现的,杰米是一部连续剧里的配角,经常出糗,故意逗乐观众。至于王进,他就是一个完成了自己的英雄梦想的“自我主人”,是杰米眼中的归宿。所以,《西游 ABC》的构思很有深度,也很真实,又有一本著名的畅销书做背景,按理说这本书应该很好看,但结果却并没有让人满意。或许是因为国家主义的原因,让中国人不爽。最大的问题,大概就出在材质上。《西游 ABC》以迪士尼式的夸张和滑稽的方式,探讨了一个十分主观的,严肃的,现实的问题,探讨了中国人在现代社会中的生活。你可以说,胡扯也是一种很好的探索方式(比如《大话西游》),但在迪士尼的天真和孩子气面前,还是显得力不从心。这份天真,表现在很多价值观上,都被贬低了,就像是给自己加薪,给自己提升,让自己变得更强。还表现在展开的叙述上的故意与虚无,例如,一些情节直指学校教育与家庭教育的多层次,却没有一个能够做到深入,甚至是一位学校的校长与足球的教练,在我们的印象中,也是一种很强的“刻板的人物”。

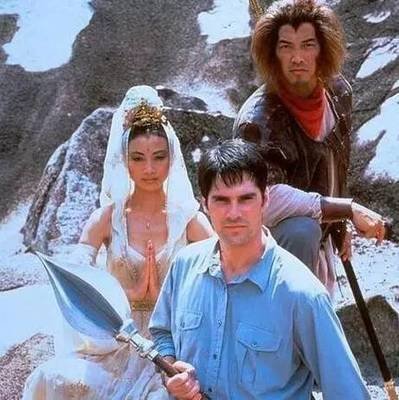

导演对于中华传统的幻想与重构,其实并无多大问题,只是在我们看来,还是过于对美风格的商业电影及其对文化的侵占(这个肯定不适用于李安与王颖);而电影最大的冲突,则是牛魔王欲夺金箍棒覆天的赌气反抗;演员的演出场地过于简陋,动作打斗的松懈,特别是在特技效果下,极差的妆容,令人不禁质疑,在电影成本之下,究竟有多少诚意。迪士尼在《瞬息全宇宙》发布之前,推出了《西游 ABC》,这意味着从一开始,就被认为是对后一部电影的继承,很显然,这是一部仓促推出的电影,无论是改编剧本还是美术设计,亦或是演员的选择,都没有给观众留下太多的思考空间。在作品中,用讽刺的描写方式,对西方人所持的“陈词滥调”作出了回答,也是作品中最为粗犷的一笔。于是,这个无礼的孙悟空摇身一变,摇身一变,成为了中国人乃至整个亚洲人公认的最英俊的偶像吴彦祖。而在小说中,钦西与孙维臣融为一体,唯一值得吐槽的地方,就是他那副“第一次来到美国的中国人”的蠢样,以及他对王进“要变成白种人”的“干涉”,让他丧失了原本的“蛮荒”效果,在动漫中,它象征着一群野性未泯的异族。也就是说,孙悟空,济公,还有西游世界里的神仙们,都在帮助这个平凡的华人少年王进,实现自己的理想。这让我们不禁联想起《防弹武僧》里的那些中国古书,其中所包含的强大能量吸引着那些穷凶极恶的家伙们争先恐后地去抢夺,而《防弹武僧》里,来自中国古书的能量最后却被一个白种人卡尔继承了,也就是当时的白种人故事的核心;现在,权力讲究返璞归真,只有在东方才能把权力吸收和传承下去,不然就会被认为是错误的。

距离《西游 ABC》和《防弹武僧》已经过去了二十年,就像是《卧虎藏龙》和《瞬息全宇宙》之间的时间跨度一样,但这个关于华人的主题,最大的问题还是:该怎么表现,表现在哪里?比如《卧虎藏龙》,很多人都觉得这部电影是为了迎合西方的口味,一开始在中国引起了很大的反响,但随着时间的推移,观众们渐渐接受了这部电影。再回头看《西游 ABC》,很容易看出问题的关键,其实仍在“向何人”呈现,究竟是向国人、向自己(华人),或向全世界?在这样的宣传中,最基本的方式就是对外宣传,让民众的情绪达到顶点,从而封闭自己的疆域。而对于向自己展示自己的方式,这些独立的电影,文学,艺术,以及在美籍华人社会中所拥有的各种媒体,都早已完成了这个使命。问题还存在三点:怎样才能把中国展示给世人,用合适的方式把传统文化带到世人面前?在展示中国的现实方面,像贾樟柯、王兵这样的人所代表的是一个日益缩小的出口商,如果没有所谓的“狭隘的大门”制度,它是难以实现的,只有通过作品的品质才能保持它的活力;在展示中华传统文化方面,本土导演很难(因为政策、经济、语言等方面的因素),外籍导演也很难(如果不能对中华文化有更深刻的理解与研究),归根结底,仍是华人导演最适合担当这种传布任务。

也许我们常常觉察到,华人作家对于中华文化的讨论,有种落伍的感觉,例如,他们所谈论的人物,还是七八十后的邓丽君和李小龙,以致于我们常常会觉得,我们和他们并不属于同一时代。但归根结底,真正能引起整个华语世界共鸣的,还是那些“符号”,因此,几十年前出现在大陆大陆的“新文化”,在全球范围内,还缺乏足够的表现力和影响力。就拿《西游记》82版本来说,这本书在外国并不受欢迎,但在中国却是一本书,因为这本书的时代特征,所以才会被称为经典。其“优秀”之处还在于,其实质是一项民族文化项目。这种不受预算限制,请来精英,集体排练,到处取景,不受时间限制,不受限制的电影,在现在的市场经济中已经很少出现了。或许和大部分海外华人一样,都没有见过原著中的《西游记》,他们对原著中的印象,都是来自于82号《西游记》中的人物,而对于普通人而言,他们对于《西游记》的认知,大多来自于各种动漫和父母的故事,还有自己所处的时代背景,在他们眼中所看到的画面,肯定会有很大差别。对于他们而言,《西游记》虽然是一部经典之作,但82部《西游记》,却并没有起到太大的影响。

将《西游记》传遍全球,日本和韩国已经用他们自己的方法做到了,但中国作家却无法做到,这不禁令人们反思,“本土经典=国际化”这个公式。如果可以称之为“文化”,那么,高知名度和高流通性的本土文化将会被限制在本国之内,而这个差距将会被外界的作家所弥补;国外的华人电影人,可能会考虑这样的任务,但一来他们在业内的地位并不高,二来他们的数量也很少,很难与不同的国家进行交流。事实上,即使华裔影人有时候也会站在自己的角度去审视自己的电影,但他们的处境也很明显,第一,他们的电影很难与大陆、港澳台的观众产生共鸣,因为他们的角度、他们的风格,都太过西化。他们在创作的时候,还得顾及西方的资金、发行、观众的美学等一般的因素,要让世人了解中华的文化,就得有一种思维方式,一种他们过去常介入的情境。而中国人也需要自己的思想,自己的感情,而在中国人的心中,除了亲情,就是爱情了。因此,这部电影要把焦点放在华人的身份,家庭关系,社会地位,种族认同等议题上。恰恰相反,北美地区如日、韩等民族,虽然也有类似的心态与处境,但他们的优点在于,他们的民族间存在着一种更为深厚的跨文化联结。最近一部由日韩裔主演的电影《怒呛人生》与《西游 ABC》,都将焦点放在了当下的生活状态上,同样使用了“蜂鸟”这个比喻,在这个世界上,亚洲人就像是一只拼命扇动着翅膀,免得摔下去的蜜蜂。

如果说普通中国人都是“蜂鸟人”,那华人导演的压力就更大了。一方面,他们不了解中国的文化,不能代表中国的文化,不能侮辱中国,又要考虑到海外的资金链,电影的放映环境,观众的审美观,以及其他一些特殊人群的感觉。在这三个方面,要想在这三个方面取得一致意见,已经很难了,尤其是在这种文化隔离感越来越强烈,越来越讲究原则性、上纲上线的极端环境下,更是几乎不可能。数月之前,无论是杨紫琼还是关继威,在奥斯卡的典礼上,都绝口不提种族、种族问题,只说自己的理想,其中也包含大家耳熟能详的美国梦。事实上,指望中国人的电影在《瞬息全宇宙》上映后还能保持热度,那是一种天真的幻想,《西游 ABC》只是证实了这一点而已,但在文化的限制下,在这种四面楚歌的情况下,一个中国人能选择什么,能做什么,谁也不知道。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。