葛振林45年后重返狼牙山,当年的救命恩人见他问:你可还记得我?

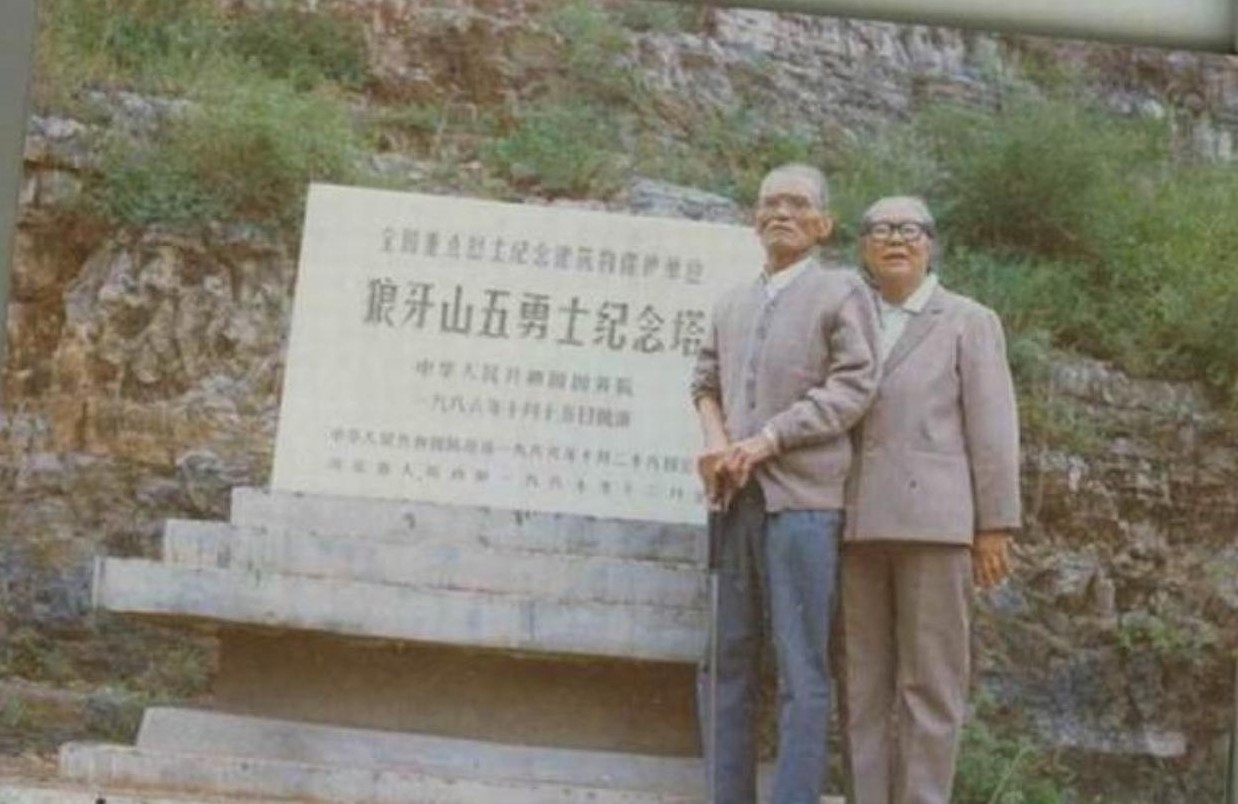

1986年9月25日,秋高气爽,晴空万里。一座复建的“狼牙山五勇士”纪念塔在狼牙山棋盘陀峰顶巍峨耸立,气势雄伟。山脚下的东西水村,一场隆重的落成典礼仪式正在举行。狼牙山五壮士的幸存者,年近古稀的葛振林老英雄,此刻正望着眼前熟悉的景色,心潮澎湃。

这时,一位拄着拐杖的老人从人群中缓步走出,眼中含泪,激动不已:“你还记得我吗?”葛振林抬起头,默默端详着他的脸,似乎是在寻找记忆深处那个年轻人的影子。忽然间,眼泪夺眶而出,他上前一步,紧紧握住了老人的手。这位同样饱经风霜的老人,就是当年葛振林的救命恩人余药夫。

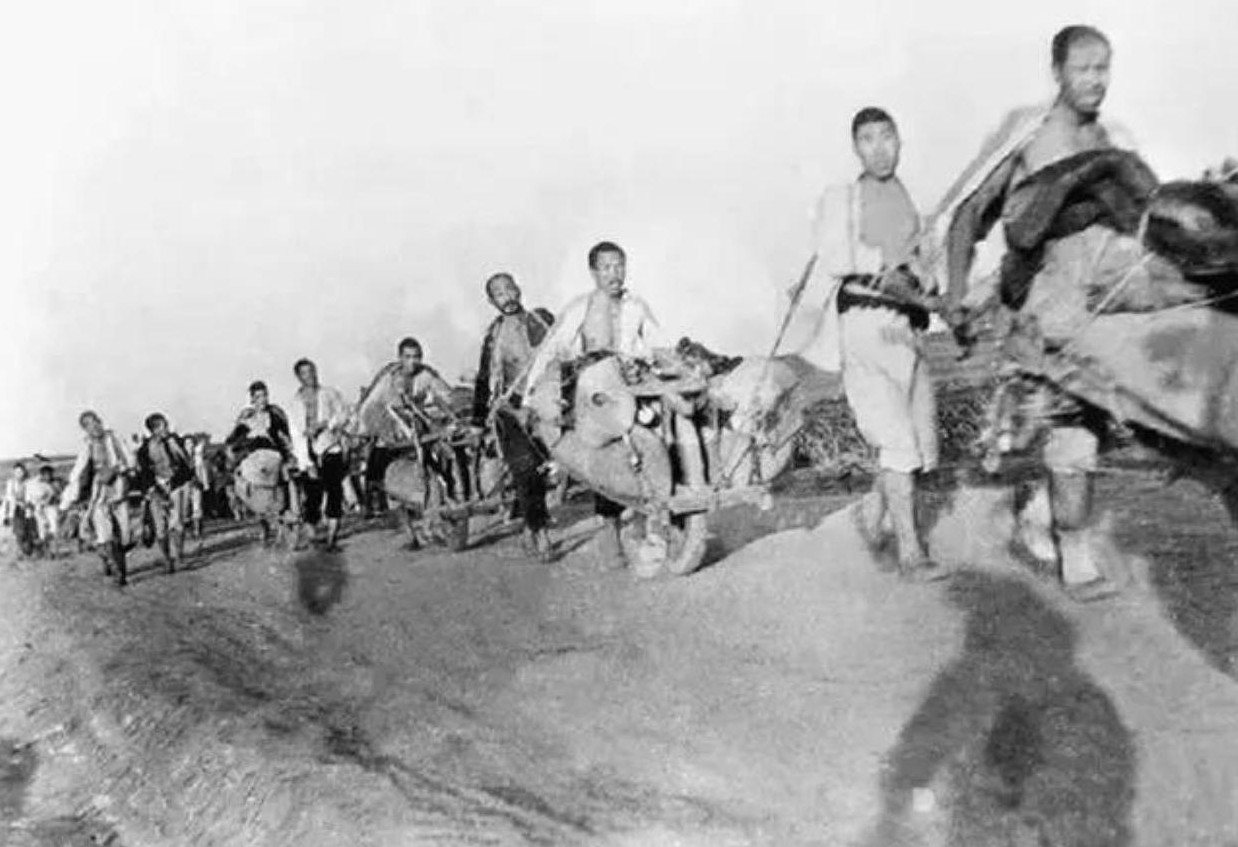

奋战到底,惊天一跳1941年秋,日军的一次大规模扫荡行动,席卷了整个晋察冀边区。9月,一股日军突然对晋察冀边区的“东大门”狼牙山地区发动了进攻。狼牙山位于河北易县,地势险要,山上的洞穴是储藏衣服、粮食的仓库,更是兵工厂的所在地。当时,我军数千名官兵正藏身于此,躲避敌人的扫荡。日军打着“消灭第一团”的口号,来势汹汹,气焰嚣张。

为防敌人的突然袭击,一团给葛振林所在的七连加强了装备,还下令要求各排各班轮流执勤放哨。9月24日,为躲避日军的增援,上级决定避其锋芒,向外线转移。七连则奉命转移到了狼牙山西部,备足手榴弹和子弹,在山上布置好了地雷。到了夜里,地雷的爆炸声惊醒了正在休息的战士们——是日军围上来了。

七连此次任务艰巨,团长给他们的要求是:不顾一切,竭尽全力,以确保主力部队和群众能够安全撤离。而此时,主力部队以及四个县的党政干部和群众,将近四万人正在转移。他们必须想尽一切办法,将敌人困在狼牙山棋盘陀上,为大家撤出包围圈争取时间。

按照原定的作战部署,七连伪装成主力部队,与敌人周旋了一段时间。任务完成后,六班和机枪组一同留下,继续拖住敌人,吸引火力。六班共有五名战士:班长马宝元、副班长葛振林、战士宋学义、胡德林和胡福才。夜幕之下,他们分别在两个据点内隐蔽,做好了迎战的准备。第二天清晨,日军和伪军再次对狼牙山发动了进攻。然而在他们上山的必经之路上,早就布好了地雷阵,伴着爆炸声响,敌人伤亡不少。机枪组火力有限,打光了子弹后,机枪组的战士也只能撤退。

而为了拖延时间,六班的五名战士又继续把日军往山上引。刚吃了一次亏,日军不熟悉道路,又不敢确定我军到底有多少兵力藏在山上,一时也不敢贸然行动。一会儿炮轰、扫射,一会儿小股轮番冲击,然而日寇的四次冲锋都被六班的战士打退,还伤亡了五十多人。就这样一直到了中午,通往棋盘陀的唯一道路仍被六班的五名战士死死扼守着。完成了阻击任务,五名战士也准备撤退,而面对他们的,是两条截然不同的路。

一条路是主力撤退的路,走这条路,他们很快就能够与大部队汇合。然而这也意味着主力撤退的路线将会被暴露,敌人可能会追踪而来。而另一条路,是通往棋盘陀顶峰的路,若走此路,那么等待他们的就只有狼牙山的万丈深渊。可为了保证主力部队的安全,五名战士还是毅然踏上了这条绝路。

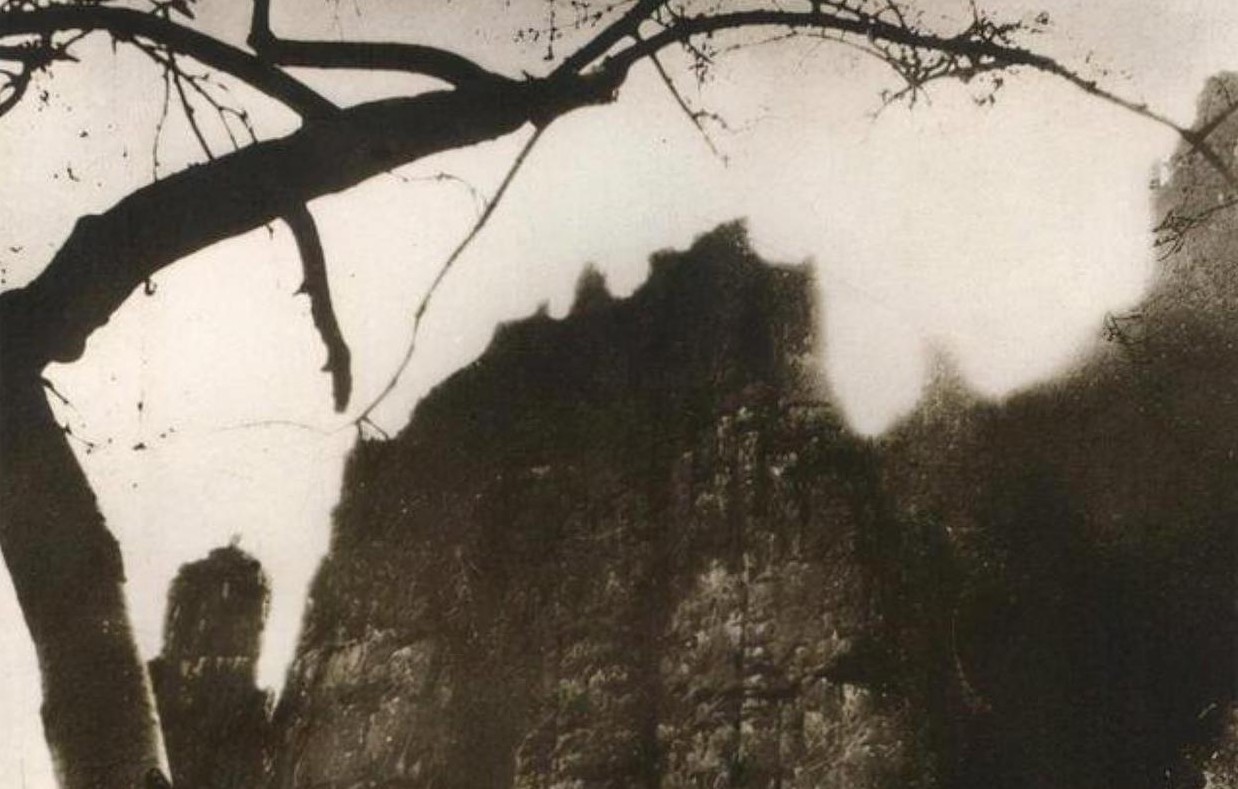

峰顶之上,三面绝壁,无路可退,敌众我寡,日寇们紧追不舍。手榴弹用尽了,子弹打光了,就用石头来砸。直到实在无力支撑,五名战士依然宁死不屈,不愿做俘虏,更不想让这座英雄的狼牙山蒙羞。于是在最后关头,他们砸了手中的枪,纵身跳下了悬崖。狼牙山峡谷中,只有那气壮山河的口号在回荡:“打倒日本帝国主义!中国共产党万岁!”

劫后余生,幸运获救与此同时为了应对日军的扫荡行动,更广泛地动员群众,易县县委召开了一次紧急会议来部署工作。当时年仅十九岁的余药夫,是易县青年抗日救国会的主任。9月24日这一天,他正在东西水村传达会议的重要精神。深夜会议结束,众人和衣而眠,却被一阵枪声给惊醒了。此时正是拂晓,日军已经包围了狼牙山。

余药夫以及区委的同志们商量了一下,当机立断,决定往棋盘陀方向转移。好在他们对地形足够熟悉,因此避开了敌人的包围,来到了狼牙山。可是这会儿,山下的火光冲天,敌人已经开始进攻了。情况十分危急,下山的路也已被封锁,众人只好又继续转移,冒着炮火一路狂奔。然而就在往双鞍岭方向转移的路上,余药夫意外被一块石头给绊倒了。他重重地摔在地上,艰难地爬起来时,大部队已经走远了。

眼看着敌人就要包围上来了,危急关头,他突然发现一旁的杂草堆后面,有一条被遮掩着的裂隙。他急忙钻进山缝中,不敢发出一点声音,直到夜幕降临,外面的战火也已平息,这才敢爬出来。月黑风高,余药夫只能借着微弱的天光,摸黑走山路。可忽然间,他模模糊糊地看到眼前似有一团黑影,正在缓缓移动。

他大着胆子凑近了一些,这才看清楚,原来是两名负了伤的八路军。这两人,便是跳崖后幸存下来的葛振林和宋学义。葛振林跳下悬崖后,被崖边的树枝挂住,摔在了一处狭窄的平台上。醒过来时,他发现另一处平台上的宋学义也还活着,只是腰伤得很重。他背着宋学义,扒着岩石和灌木,艰难爬上了峰顶。两人就这样搀扶着走了一段山路,见到余药夫时,已经快要支撑不住了。

葛振林简单问了问山上的情况,然后便拜托余药夫道:“我腿伤了,他的腰也摔坏了,你帮帮忙,咱们一起走行不行?”余药夫赶忙应下,搀扶着两位受伤的战士,在崎岖的羊肠小道上艰难前行。夜里走山路是很危险的,这条路又久未有人行走,杂草丛生,路边陡峭的峡谷深不见底。山上也不知是什么情况,既要防着有日寇出没,又要小心不能踩到地雷。余药夫只能走在前面探路,确定安全了,再回来搀扶两位受伤的战士。

三个人就这样在黑暗中摸索前行,走走停停,终于在不远处看到了火光。那是山上的一座古庙,曾经是作为粮仓使用的,如今被日军给烧了。余药夫找到些粮食做了饭,三人边吃边讲述今天战斗的经历,直到深夜才和衣而眠。第二天,民兵连的人来了,要将两位伤员抬到山下的边区医院去治疗。余药夫想跟着去照顾,却被葛振林拦下了:“这些天不知死了多少人,你快回家看看家里人怎么样吧!”

严以律己,奉献一生葛振林和宋学义二人在边区医院疗养时,他们的英雄事迹也很快传开了。由于伤势过重,宋学义只得提前退伍并转行,而葛振林则于次年进入抗大学习深造。1945年,葛振林从抗大毕业后,被分派到张家口,担任警备司令部参谋的职务。解放战争期间,他随部队参加过几次战役战斗,直到新中国成立,他也一直在部队中工作。

1958年,北京八一电影制片厂开始拍摄电影《狼牙山五壮士》。为了确保这部电影真实还原历史,剧组特意邀请了葛振林和宋学义前来制片厂的招待所,请求他们协助并提供指导。这两位老战友难得有机会相聚,因此兴奋不已。他们耐心地与导演和演员们分享了当年狼牙山战斗的经历,特别是那些令人激动的悲壮瞬间。两位老英雄在讲述时也忍不住几度落泪,令在场的工作人员都为之动容。

自1982年葛振林离休后,他便积极投身教育事业,经常前往各所学校,为孩子们讲述战斗故事,传扬革命传统。在他离休后的20多年里,他共走访了全国200多所学校,举办了超过400场报告会,影响了许多青少年的成长历程。葛振林不仅在外面教育他人,在家里也以身作则严于律己,并严格要求自己的家人。他的四个儿子,除了一个在部队服役,其他都是普通工人。

有一次,葛振林的孙子发烧,老伴让他叫单位派一辆车送孩子去医院。葛振林急忙去屋里打电话,但刚一拿起电话,他又突然放下了,对老伴说:“车是公家的,我们不能随便占公家的便宜。”他从未试图以英雄之名为自己或家人谋取私利,也很少提及自己的光荣历史。

葛振林一生勤俭清贫,他住了40多年的院子不到120平米,还是单位在1957年分配给他的。室内布置古老简朴,数十年如一日,几乎没有添过任何新的家电家具。葛振林出生在河北省曲阳县喜峪村,即使是离休之后,他也一直惦记着家乡的发展。每次回老家探亲,他都会和村里的干部们交流工作,为喜峪村的建设出谋划策。他自己出钱,为村里购买了电机,帮助村民解决田地灌溉的问题。

在他的帮助和倡导下,村民们齐心协力把村里的荒滩改造成了良田。村子里新建的学校、平整的水泥路,几乎每一项建设都离不开他的关心和支持。直到今天,村民们谈起喜峪村翻天覆地的变化时,也总是会想起葛振林,言谈之中,满是对老英雄的崇敬和感激。

重返故地,再遇恩人1986年9月25日,河北省委拨出专款,第三次重建狼牙山五勇士纪念塔。重建后的落成典礼,在易县东西水村举行。六十九岁的葛振林,坚持要到山上看看,于是在众人的陪伴下,他又重新踏上了当年的那条山路。

由于年事已高,他到半山腰时就走不动了,望着眼前熟悉的景色,他仿佛又回到了四十五年前战火纷飞的那一天。四十五年来,狼牙山五壮士名扬四海,他们的故事一直被后人铭记于心。他们代表着中华民族的英雄气概、坚贞不屈的民族气节,他们表现出的崇高的爱国主义,激励、鼓舞了几代人。

抚今追昔,感慨万千。葛振林用手指着远处的棋盘陀主峰,眼眶湿润,一时哽咽得说不出话来。现如今,虽然精神犹在,可斯人已去。当年与葛振林一起幸存下来的宋学义,也在1971年去世了。而至于他们的救命恩人,似乎一直是一个谜,在那次的落成典礼上,也有不少记者向葛老问起了此事。

葛振林提到恩人,言辞之间满是感激。可是当年形势紧迫,匆匆分别,却连恩人的名字都没有问,说到这里,葛振林愧疚万分。这时,人群中忽然走出来一位老人,他泪流满面,激动说道:“你还记得我吗?当年,那条羊肠小道……”葛振林望着他,眼前饱经风霜的老人,与记忆中那个年轻人的身影重叠在了一起。

山上崎岖不平的羊肠小道,那个年轻的小伙子借着微弱的星光,一次次走在前面探路,又一次次折返回来搀扶他们。这份恩情,葛振林怎能忘记?·狼牙山上,两位老人泪眼模糊,两只手一直紧紧地握在一起。互道珍重分别时,葛振林在笔记本上,为余药夫写下了一段赠言:45年前的9月25日,狼牙山顶峰上,你救援我们,今日又见面。留念。1986年9月27日。

晚年时,余药夫拖着病体奔波各地,寻觅昔日狼牙山几位英雄的足迹。拜访他们的家乡,了解他们的生平经历,写了许多的文章,并自费出版。2002年,人民日报的记者得知余药夫曾任河北师大副校长,如今住在河北师大。然而记者前去采访时,余药夫老人却对当年在狼牙山救援一事表现得十分平淡:“要写就写那些英雄。我不是英雄,我仅仅是做了微不足道的拥军行动。”由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。