内地客穷游香港挤麦当劳被批“乞衣袭港”,最低消费引世纪骂战

五月的维多利亚港海风依旧,太平山顶的观景台人头攒动。这个黄金周,香港用日均33万入境人次的数字,向世界宣告着"东方之珠"的回归。但当北上广深的时髦青年在坚尼地城拍出ins风大片,当重庆大妈们在油麻地警署重温TVB情怀时,另一群游客正在书写着完全不同的香港故事。

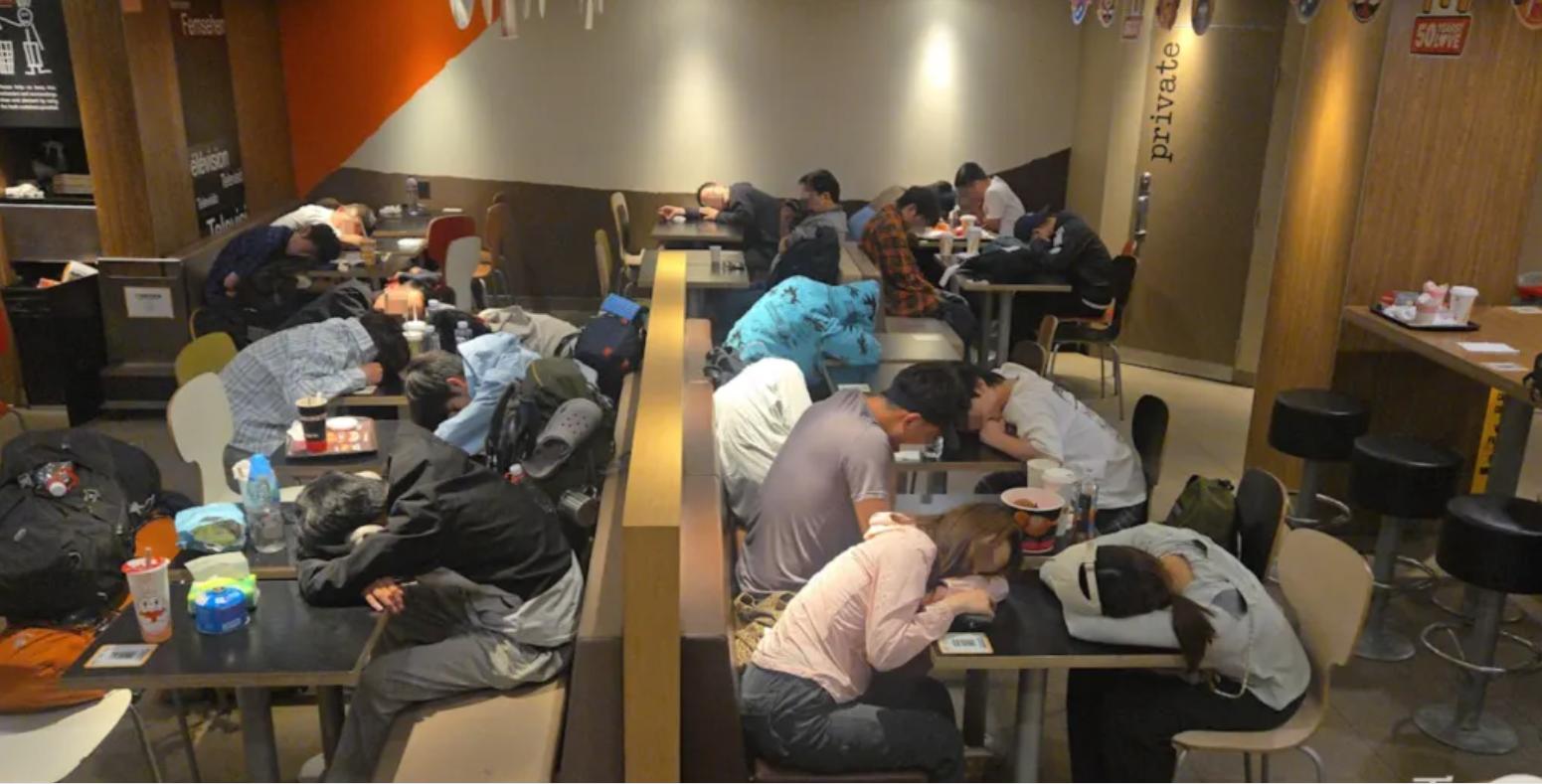

凌晨两点的北京道麦当劳,成了这场魔幻现实的最佳注脚。五十多位游客蜷缩在橙色座椅上,行李箱堆成临时屏风,脱下的运动鞋在空调风里晾着疲惫。这些画面被港媒镜头捕捉后,瞬间点燃了整个中文互联网的舆论场。

▼ 舆论场的冰火两重天

"这不就是新时代的丐帮吗?""穷游不是这样游的!"社交平台上的谩骂像潮水般涌来。有人翻出欧洲拒签无酒店订单游客的案例,有人嘲讽"穷鬼别出来丢人现眼"。但当我翻开这些游客的故事簿,看到的却是另一番景象:

福建大学生小黄在迪士尼看完烟花秀,才发现自己订错了酒店日期;浙江陈大哥的身份证不翼而飞,补办窗口要等三天;桂林张女士的港澳通行证意外消磁,返乡列车早已驶出西九龙...这些被折叠在热搜背后的真实人生,让"占便宜"的指责显得格外刺眼。

而商家的困境同样真实得令人窒息。旺角某意式餐厅老板晒出账本:黄金周首日流水比去年跌了30%。"现在游客连杯冻柠茶都要分着喝",他在脸书上的吐槽引发同业者集体共鸣。更魔幻的是,当米线店里一家四口为达不到140港币最低消费与店员争执时,旁观者录下的视频里,丈夫那句"我们不是乞丐"的怒吼,竟与快餐店里的鼾声形成了诡异的重奏。

▼ 撕裂背后的时代密码

这场看似简单的消费争议,实则折射着深层的时代变奏。十年前,内地游客拖着LV行李箱横扫海港城的场景还历历在目;如今,手握小红书攻略的年轻人,正在用Citywalk和特种兵旅行重新定义"香港游"。据港旅发局数据,2024年内地自由行游客人均消费较疫情前下降42%,这个数字在黄金周期间被进一步放大。

经济学者陈教授的分析一针见血:"不是游客变穷了,而是消费理念换代了。"当Z世代把"体验感"置于购物清单之上,当三四线城市游客成为主力军,香港商家还在用接待豪客的思维做生意,这中间的错位,注定要碰撞出火花。

▼ 规则与人情的三重门

在这场争议中,最值得玩味的是规则与人性的博弈。支持商家的声音认为"入乡就要随俗",香港茶餐厅按人头收费的传统延续了半个世纪;而年轻游客们则在豆瓣发起投票,85%参与者认为"最低消费是霸王条款"。这种认知差异,就像铜锣湾的窄巷碰见东北的宽马路,难免要擦出火花。

但当我们撕开立场的标签,会发现更多温暖的细节:那位最终妥协的米线店店员,悄悄给争执家庭的孩子多盛了半碗汤;麦当劳值班经理在凌晨三点为熟睡游客盖上自己的外套;甚至有茶餐厅老板自发组织"流浪游客"临时住宿...这些零星的火光,或许才是化解对立的良药。

▼ 破局之路在何方

面对这场世纪争议,澳门旅游业协会的做法或许值得借鉴。他们在五一前推出"应急住宿合作计划",联合50家经济型酒店提供特价过渡房;深圳口岸同步开通"证件急救通道",最快2小时可办临时通行证。这些创新举措,既保全了游客尊严,又维护了城市体面。

而对商家而言,转型已是迫在眉睫。深水埗的"两餸饭"食肆在这个黄金周意外爆红,人均30港币的定价策略,反而创造了单日翻台50次的纪录。这印证着市场研究机构的最新判断:平民化消费将成为香港旅游新常态。

【结语】 旅行本应是双向奔赴的美好。当维多利亚港的夜色温柔包裹着来自五湖四海的故事,我们或许该少些戾气多些理解。毕竟,没有人是带着恶意出发的,就像那位在星光大道写下"香港加油"的石家庄游客所说:"给彼此多点时间,让重逢时能笑着拥抱改变。"

*本文基于多方信源整理,仅代表作者个人观点,供读者参考。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。