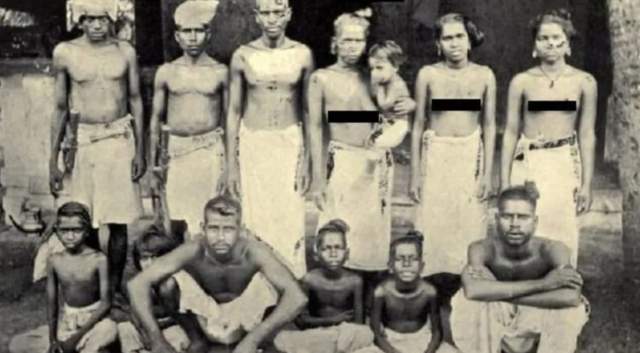

在19世纪印度南部的喀拉拉邦(旧称特拉凡科王国),一纸名为"乳房税"的政令如同悬在低种姓女性头上的利刃。统治者规定:任何不可接触者(贱民阶层)女性若想用衣物遮盖胸部,必须按照乳房发育程度缴纳特殊税款。税务官手持量尺挨家挨户巡查,将女性身体化作课税对象,这种将人格尊严与货币价值直接挂钩的制度,赤裸裸展现了种姓制度对底层群体的系统性压迫。

肉体税单:种姓制度下的性别剥削

在婆罗门贵族可以穿着华丽纱丽的特权映衬下,低种姓女性被强制裸露上身的政策,本质上是种姓与性别双重压迫的叠加。据《喀拉拉社会史》记载,乳房税征收标准根据胸围尺寸划分为12个等级,最高可达每人年均收入的四分之一。更残酷的是,税务官常借丈量之机实施性骚扰,迫使许多家庭为避免羞辱而让女儿提前束胸。这种制度设计暗含三重统治逻辑:

1. 视觉标记:通过裸露身体强化贱民阶层的"非人化"标签

2. 经济压榨:将性别特征转化为持续税源

3. 精神驯化:摧毁底层女性的尊严认知

断乳明志:一个传说的抗争隐喻

在切尔塔拉镇的民间叙事中,农妇南安格利的故事被赋予史诗般的悲壮色彩。这位以美貌与刚烈著称的达利特(贱民)女性,因屡次保护少女免受高种姓侵犯而遭嫉恨。当她在集市上公然披上粗布罩衫时,这个打破"身体可视化"规则的举动立即招致镇压。面对税务官的天价罚单,传说她挥刀自残,将血淋淋的乳房置于蕉叶上交税,用最惨烈的方式控诉制度暴政。其夫殉葬的结局,更将悲剧推至震撼人心的顶点。

尽管官方档案未见此事记载,但人类学家阿希什·南迪指出:"这个在达利特社区口耳相传百年的故事,实则是集体创伤的记忆容器。"在1947年印度独立前的文献中,至少发现7个类似传说版本,主角姓名、地点各异,但核心情节惊人相似——这种重复叙事恰恰印证了乳房税造成的深重苦难。

血染的进步:从肉体抗争到制度变革

南安格利传说引发的连锁反应远超统治者预料。据英国东印度公司1857年报告记载,特拉凡科北部爆发大规模抗税运动,妇女们集体穿上旧渔网改造的"衣服",宣称"网眼不算遮蔽"。面对镇压,抗议者高唱:"要么收下我们的血肉,要么撕碎你们的税簿!"这场持续两年的抗争最终迫使王国于1859年废除乳房税,比印度全国性废除非人道税种早了整整34年。

耐人寻味的是,这场胜利并未带来真正的解放。新法令虽然允许遮盖上身,却规定低种姓女性必须穿着前胸敞开式罩衫,且布料颜色不得与高种姓相同。这种"有限度的让步"揭示出:当权者从未放弃用服饰构建种姓隔离,直到1949年喀拉拉邦成立后才彻底废止相关歧视条款。

刀锋上的记忆:当代启示录

在喀拉拉邦科拉姆地区,"切乳圣地"穆拉基帕拉姆布至今矗立着无字纪念碑。每年1月的纪念日,达利特妇女会在此悬挂红色罩衫,既缅怀先祖抗争,也警示当代性别暴力。这种纪念仪式折射出三层现实意义:

1. 身体自主权争夺:据2021年印度国家犯罪统计局数据,喀拉拉邦强奸报案量较废除乳房税时期暴涨400倍,暗示服饰自由并未带来真正安全

2. 结构性压迫遗毒:种姓歧视以更隐蔽方式存在,如IT产业中达利特女性程序员常被要求穿传统服饰"彰显身份"

3. 抗争叙事重构:现代女权主义者重新诠释南安格利传说,将其塑造为"拒绝身体商品化"的精神图腾

凝视这段渗血的历史,我们看到的不仅是野蛮制度的残暴,更是压迫与反抗的永恒辩证。南安格利们用血肉之躯撞开铁幕的裂缝,提醒世人:任何将人物化为征税对象的制度,终将在觉醒者的尊严面前分崩离析。

正如当代达利特诗人萨维特莉·金塔的诗句:"当她们被迫脱去衣衫时,历史已被刺上了永不愈合的伤疤;但当她们选择重新穿戴,每根纱线都在编织自由的战旗。"