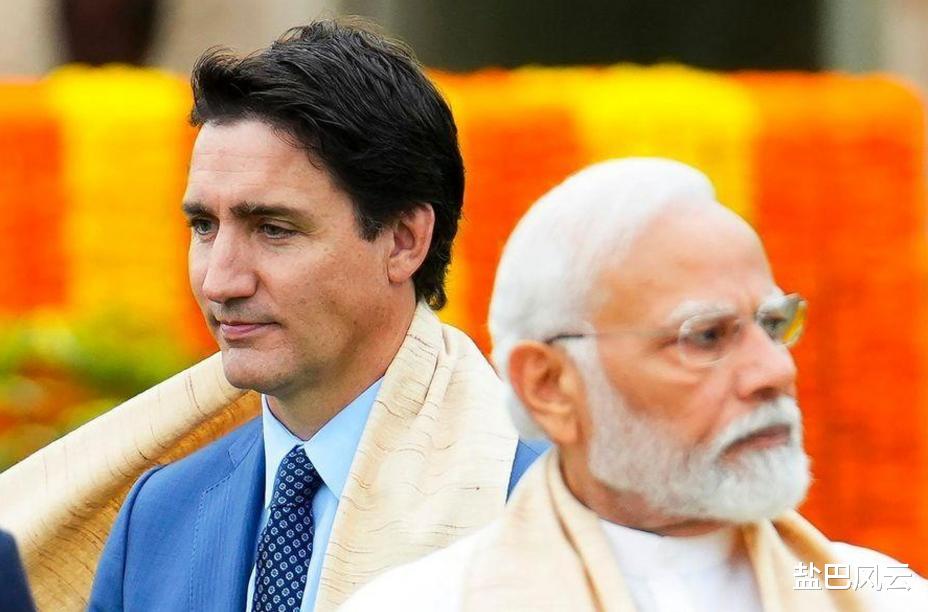

强抢VIVO51%股权失败!大批手机企业撤离印度,莫迪已尝到苦果

最近印度商界闹得沸沸扬扬的VIVO股权争夺战,最终以塔塔集团的失败告终。这场闹剧不仅让VIVO坚定了撤离印度的决心,更让一大批中国手机企业心寒,纷纷打包走人。莫迪政府本想借此机会振兴印度制造业,没想到却搬起石头砸了自己的脚。

VIVO股权争夺战:印度政府的“强盗逻辑”去年6月,印度塔塔集团突然宣布要收购VIVO印度子公司51%的股权,出价9.28亿人民币。这看似是一笔正常的商业交易,但背后的故事却让人不寒而栗。印度政府要求,一旦收购成功,VIVO印度子公司必须实现“全盘印度化”——管理层、销售环节、生产合作全部由印度人主导。

VIVO当然不答应。早在2022年,印度政府就冻结了VIVO印度子公司的119个银行账户,涉及金额高达5900万美元。后来虽然法院撤案,但VIVO已经意识到,印度市场的水太深了。

2023年10月,印度政府更是变本加厉,逮捕了4名VIVO高管,其中包括中国公民匡光文。罪名是“VIVO印度洗钱案”,指控VIVO通过设立“掩盖层”,非法避税6247亿卢比。印度政府还煞有介事地列出了32页文件,指控VIVO的避税行为。

所谓的“避税”,其实是跨国公司的常规操作。比如苹果、三星等公司,都会在海外设立子公司,通过专利费、设计费等方式,将利润转移回母公司,从而降低在当地的纳税额。这种做法虽然合法,但印度政府却不愿意接受。

印度政府的态度很明确:要么接受罚款,要么交出股权。按照小米的前车之鉴,印度政府曾指控小米避税555亿卢比,罚款5.6亿人民币。如果VIVO不接受罚款,那就只能交出51%的股权,让塔塔集团接管。

但VIVO这次硬气了,直接拒绝了印度政府的要求。不仅不打算卖股权,还计划将600亿人民币的资产撤离印度市场。一旦撤离完成,留给印度的就只剩下一堆空壳公司了。

大批手机企业撤离印度:营商环境恶化是根源VIVO的遭遇并非个案。近年来,印度政府对外国企业的打压越来越频繁。华为荣耀、富士康、福特、通用、上汽、比亚迪等企业,都因为对印度市场的失望或惧怕,纷纷撤离或削减业务。

以华为荣耀为例,2020年加勒万河谷事件后,印度政府开始对中国企业大肆打压。荣耀意识到苗头不对,赶紧启动撤场方案,将生产设备、技术团队等悉数带离印度市场。

富士康、福特等企业也因为印度市场的风险和不确定性,选择撤离。印度政府虽然短期内攫取了一些利益,但长期来看,这种做法无异于竭泽而渔。

印度市场的营商环境恶化,是外企撤离的根本原因。印度政府对外国企业的打压、税收恐怖主义、官僚主义等问题,让外企苦不堪言。

莫迪政府的制造业梦碎:政策失误是主因莫迪政府一直梦想着将印度打造成全球制造业中心,吸引外资、发展制造业、创造就业。然而,现实却狠狠地打了莫迪政府的脸。

印度政府虽然推出了一系列吸引外资的政策,如“生产挂钩激励计划”(PLI),但效果并不明显。据统计,截至2024年10月,参与该计划的企业共实现产值1519.3亿美元,仅为设定目标的37%。与此同时,印度政府给付的激励资金仅为17.3亿美元,尚不到承诺款项的8%。

印度制造业占GDP的比例不仅不升反降,从2020年的15.4%降至2024年的14.3%。印度政府本想通过打压外企、吸引外资来振兴制造业,没想到却适得其反。

印度市场的潜力虽然巨大,但政策不稳定、官僚主义、税收恐怖主义等问题,让外企望而却步。莫迪政府的制造业梦碎,政策失误是主因,而莫迪也已经尝到了苦果。

未来展望:印度市场何去何从?印度市场的未来充满了不确定性。一方面,印度政府仍然希望吸引外资、发展制造业;另一方面,外企对印度市场的信心已经丧失殆尽。

如果印度政府不改变对外企的态度和政策,继续打压外企、实施税收恐怖主义,那么印度市场将越来越孤立。外企将不再愿意来印度投资,印度本土企业也将因为缺乏竞争而难以发展。

印度政府需要意识到,打压外企并不能真正振兴印度制造业。只有通过改善营商环境、吸引外资、促进竞争,才能让印度制造业真正发展起来。

对于VIVO等已经撤离或计划撤离印度的企业来说,虽然短期内可能会损失一些利益,但长期来看,离开这个充满不确定性的市场,或许是一个明智的选择。毕竟,做生意不能只看眼前利益,更要看长远的发展。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。