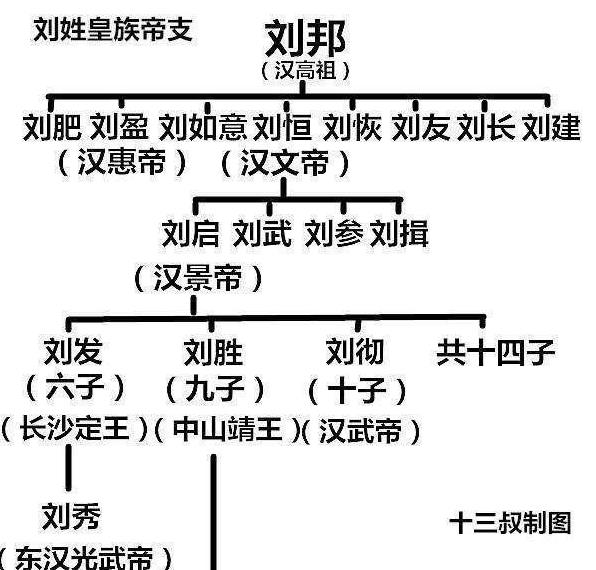

刘氏家族先后创立了东汉和西汉两个朝代,但两朝的军队规模却存在巨大差异,这是为什么?大家都知道,汉朝分为西汉和东汉两个阶段,都是刘家当皇帝的朝代。不过,很多人不知道的是,这两个时期的军队规模简直是一个天上一个地下。西汉那会儿,军队多得吓人,据说有上百万人;可到了东汉,中央军的士兵连两万都不到。这么大的差距,真是让人不敢相信!为什么同是刘家当皇帝的朝代,西汉和东汉的军队规模会有这么大的差距?是国家的实力变弱了吗?还是因为两个皇帝的想法不一样?或者还有别的我们没注意到的历史原因?咱们一起来挖一挖这段少有人知道的历史,看看西汉和东汉的军队数量为什么会不一样。这个不同又会对两个朝代的社会、政治和军事造成什么影响?刘邦打下西汉江山时,刚和项羽打完生死战。这场仗打得又长又苦,不仅士兵折损不少,老百姓也累得够呛。但正是吃了这场苦头,刘邦和他后面的皇帝们才真正明白了,没有一支硬气的军队,江山就坐不稳。

楚汉战争结束后,西汉政府推行了一系列军事改革措施,以恢复和增强军队实力。起初,刘邦实施惠民政策,减轻民众压力,让百姓得以休养生息。这一做法不仅获得了民众支持,也为后续扩充军队创造了条件。到了汉文帝在位期间,政府进一步健全了军事体制,建立了一套规范的练兵制度。西汉那会儿,国家实行了全民当兵的政策,这让军队人数一下子多了起来。《汉书》里提到,每到秋天,各地的地方官就会把退伍老兵召集起来,考考他们的功夫。这么做既能让老兵保持战斗力,还能吸引更多老百姓去当兵。就拿元光元年来说,汉武帝下令让所有23岁的小伙子都去当兵,军队人数一下子就上去了。西汉政府特别照顾当兵的人。《史记》里提到,在关中当兵的,家里人可以免交12年税;退伍回家的,家人能免6年税,还能领到一年口粮。这些好处让当兵的更受尊重,也让老百姓更愿意去参军。在西汉时期,有一种特别的征兵方法,叫做刑徒征召。那些犯了小错的犯人可以选择参军来抵消自己的罪行。这样做不仅帮助军队增加了人手,还给这些犯人一个改过自新的机会。比如,汉武帝在位时,就曾让一批犯人上战场对抗匈奴。这些人在战斗中表现得非常勇敢,结果很多人因此得到了宽恕。西汉时期特别重视边境防御。为了应对匈奴的持续威胁,朝廷组建了规模巨大的边境驻防部队。根据历史资料,光是汉武帝在位期间,驻守边境的军队人数就达到了六十万之多。这些驻扎在边境的军队不仅承担着保卫国土的任务,同时也成为了汉朝向外拓展势力的主力部队。

西汉时期,军队人数持续增加,军事力量不断增强。到了汉武帝在位时,军队总人数已突破百万。这支规模空前的军队不仅有效维护了国家领土完整,更为汉武帝开疆拓土奠定了坚实基础。以河西战役为例,汉朝调集了超过十万兵力,经过激烈战斗,最终战胜匈奴,重新夺回了河西走廊的控制权。养这么多兵花钱可不少,朝廷为了凑军费,只好拼命收税,老百姓日子越来越难,这就为后来的农民造反埋下了祸根。不过话说回来,西汉能那么威风,靠的正是这支强军,这才有了;的威名,一直被后人传颂。与西汉的鼎盛军力相比,东汉的武装力量完全是另一番景象。随着时间的推移,东汉的军队人数大大减少,中央的军事控制力也日益削弱,这一变化在史书上留下了明显的痕迹。刘秀在东汉刚建立时,虽然之前经历了艰难的统一战争,但天下安定后,他并没有像西汉那样维持庞大的军队。他反而推行了一系列精简军队的政策。根据历史记载,东汉中央军队的人数最多也就两万,和西汉动不动就上百万的军队比起来,差距非常明显。中央军实力的削弱,是军队规模缩水的首要表现。到了东汉,中央军不再由单一指挥官统领,而是分成多个部分各自为政。这种管理方式的改变,直接影响了中央军的团结性和作战能力。最明显的例子就是东汉末年,董卓带着区区三千西凉骑兵进入洛阳,就能让整个中央军畏缩不前,这清楚地反映出东汉中央军已经大不如前。

东汉时期,朝廷取消了西汉对退伍军人进行武艺考核的规定。这一调整带来了明显的问题:退伍士兵的战斗力难以保持,民间的军事力量储备也随之减少。举个例子,东汉中期边境发生战事时,朝廷紧急征召退伍士兵参战,结果发现不少人连最基本的作战技能都生疏了,严重削弱了军队的整体作战能力。东汉那会儿,当兵的方式跟西汉大不一样了。西汉时候,差不多所有青壮年男子都得去当兵,这是他们的义务。但到了东汉,国家改成了主要靠招兵来补充军队,愿意去当的人才能当兵。这样一来,当兵的人就少了很多,军队的规模也跟着明显缩水了。推行募兵制也引发了一些始料未及的问题。因为征兵需要大笔开支,这项差事常常落到地方官员头上。为了完成征兵任务,地方官往往会自掏腰包招兵买马。这么一来,招来的士兵对地方官的忠心反而超过了朝廷。就拿东汉末年的黄巾起义来说,不少地方军队更愿意听地方官的话,而不是朝廷的号令,这就为后来的军阀混战埋下了祸根。中央军队的势力逐渐减弱,与此同时,地方上的豪强家族开始壮大。到了东汉时期,这些地方上的大家族慢慢掌控了当地的军事力量。他们不仅有自己的私人军队,还掌握了当地的兵源。在边疆地区,比如凉州、并州等地,地方的军事力量甚至比中央军还要强大。这种情况使得中央对地方的控制越来越弱,也为后来三国时期的分裂局面奠定了基础。东汉的军队规模虽然有所缩减,但附属国的骑兵数量反而增加了。当时,东汉朝廷和周边的游牧民族,比如鲜卑、乌桓等,建立了附属关系。这些附属国给东汉提供了很多骑兵,在对抗匈奴和羌人的战斗中起到了关键作用。举个例子,和帝时期,东汉在对匈奴的一次大战中,派出了大量鲜卑骑兵,最终取得了重大胜利。

过分倚重外族骑兵其实暗藏风险。这些外来骑兵打仗确实厉害,可他们是不是真心效忠就不好说了。到了东汉末年,一些归顺的小国纷纷造反,有的还打进了中原地区,让东汉朝廷吃了大亏。东汉时期,军队规模缩减虽然让国家财政压力暂时缓解,却让军队战斗力大打折扣。这种状况使得朝廷既难以平定内部动乱,又无法抵御外敌入侵,为东汉的覆灭提前种下了祸根。西汉和东汉时期军队人数的显著差别,背后有着深刻的原因。这种变化不是突然发生的,而是由两个朝代不同的政治局面、经济状况和社会结构共同影响造成的。这些因素相互交织,构成了当时独特的历史背景。西汉刚成立那会儿,政治环境直接决定了军队的大小。刘邦接手的是个乱摊子,国家被分割得七零八落。之前和项羽的恶战让刘邦明白,没有强大的军队根本不行。所以,西汉一开始就采取了各种措施来壮大军队。比如刘邦推行的;政策,特别强调军功奖励。这一招很管用,吸引了大批人当兵,为西汉打造了一支庞大的军队。东汉开国时,情况与之前大不一样。光武帝刘秀虽然也打了不少仗才统一天下,但他接手的是一个被王莽折腾得筋疲力尽的社会。刘秀心里明白,老百姓现在最需要的是喘口气,而不是再增加军队。于是,他推出了不少裁军政策。比如,他把一部分士兵安排去种地,这样既减少了军队人数,又让农业生产得到了发展。

另外,掌权者的身份转变也直接影响了军队规模的差别。西汉刚建立时,朝中掌权的多是开国功臣,这些人基本都是带兵打仗出身,最清楚军队的分量。他们身居高位,当然会主张保持强大的军力。就拿韩信来说,他曾对刘邦说过:"养兵千日,用兵一时",这话充分说明了当时朝廷对军队的看重程度。国家财政和军事策略的变化直接影响了军队规模。以西汉为例,尤其是汉武帝在位时,朝廷推行了大规模对外征战的政策。要执行这种扩张计划,必须依靠数量可观的军队。为此,朝廷投入了大量资金来养兵。就拿对抗匈奴的战事来说,汉武帝采取了将盐铁行业收归国有的措施,目的就是多收税来充实军费开支。与西汉相比,东汉的经济策略显得更加谨慎和内敛。在东汉刚建立时,政府推行了减少劳役和税收的措施,这虽然帮助老百姓减轻了压力,但也导致国家收入下降。这样一来,想要养活大量士兵就变得很不容易。比如在东汉明帝在位时,由于国库紧张,朝廷就不得不裁减军队人数。地方豪强的壮大也是东汉军队缩水的关键因素。随着局势发展,地方势力逐步掌控了区域军事大权。他们不仅养着私人武装,还把持着当地兵员征调。比如到了东汉末期,袁绍短短时间就能拉起十万人的队伍,这种动员力连朝廷都望尘莫及。面对地方势力的强势,中央政府只能选择裁减自身兵力,防止与地方豪强发生正面冲突。

外部局势的变动也导致了军队规模的调整。西汉时,匈奴一直是心腹大患,迫使朝廷不得不维持庞大的军事力量。到了东汉,匈奴内部四分五裂,不再是主要敌人。但东汉要应对来自西域、南方和东北地区的多个小股势力威胁。面对这种局面,保持大量常驻军队就显得没那么重要了。西汉和东汉时期,军队规模的悬殊差距给两朝的国力带来了重大而多层面的影响。这种影响不仅表现在军事领域,还广泛波及政治、经济和社会等各个层面。西汉靠着数量庞大的军队,形成了强大的军事力量,能有效应对来自国内外的各种挑战。特别是在汉武帝在位的时候,西汉利用这种军事优势,彻底打败了匈奴,还把影响力延伸到了西域地区。公元前119年,卫青和霍去病带领着十多万士兵在漠北地区大败匈奴,逼得匈奴首领逃往更北的地方。这一仗打出了汉朝的威风,确立了它在中亚地区的统治地位。与西汉相比,东汉的军队规模大幅缩水,这直接削弱了它的战斗力。东汉刚建立时,国家还能保持基本稳定,但越到后面,军队力量不够用的问题就越发明显。最典型的例子就是东汉末年的黄巾起义,朝廷连镇压叛乱的军队都凑不齐,只能靠地方豪强帮忙平乱。这么一来,不仅让中央政府的威信大打折扣,还给后来各地军阀割据一方创造了条件。从政治角度来看,西汉时期庞大的军队体系为中央政府提供了坚实后盾,帮助皇帝牢牢掌握地方权力。就拿西汉开国时期来说,刘邦就是靠着强大的军事实力,成功平定了诸侯王的叛乱,强化了中央集权统治。然而到了东汉,随着中央军队实力的衰退,皇帝对地方的掌控力明显减弱。特别是在东汉末期,皇帝已经完全失去了对地方军队的控制,最终造成各地军阀割据的局面。

两汉时期,军队人数多少直接影响了国家经济状况。西汉时期,军队规模庞大,虽然增强了国防力量,但也给国家财政带来了巨大压力。为了养活这么多军人,西汉政府想了不少办法增加收入,比如把盐铁生意收归国有,实行均输平准制度等。这些办法确实让国库充实了不少,可是时间一长,反而阻碍了老百姓做生意,不利于民间经济发展。与西汉相比,东汉时期的军队规模有所缩小,这在某种程度上缓解了朝廷的财政压力。正因为如此,东汉政府得以推行相对宽松的赋税政策,为经济复苏提供了良好环境。以光武帝在位期间为例,朝廷实施了不少惠民举措,包括降低税收、鼓励开垦荒地等。这些措施有效推动了农业生产的恢复和增长,为东汉初期的兴盛局面打下了坚实基础。西汉时期,国家养着大批军队,需要不断征召百姓当兵。这样一来,很多能干活的年轻人被拉去打仗,家里种地的人手就不够了,庄稼也种不好。到了东汉,军队人数减少了,更多老百姓能安心在家干活,种地、做工的人多了,日子也就好过些了。不过,军队缩编也产生了一些不利影响。在西汉时,当兵是普通人翻身的重要途径,老百姓靠打仗立功就能改变命运。像霍去病这样的名将,就是从普通一兵慢慢升到将军高位的。但到了东汉,靠军功往上爬的机会少了很多,普通人想改变身份变得更难了。两汉时期的对外关系也受到军队规模变化的影响。西汉拥有强大的军事力量,这让他们能够采取主动的对外策略,比如开通丝绸之路、攻占南越等地。到了东汉,由于军力有所减弱,对外政策就变得谨慎起来。虽然东汉还能在一定程度上影响西域地区,但已经做不到像西汉那样发动大型军事行动了。

两汉时期,军队规模的变化对文化走向产生了重要影响。西汉时,接连不断的战事让社会形成了崇尚武力的风气。这种环境不仅推动了军事科技的进步,也塑造了文学艺术的特色,像西汉的辞赋作品就经常描绘战争场景。但到了东汉,随着战事减少,社会文化开始更重视文治。这种转变让文学、哲学等学问得到了发展,但同时也使军事技术失去了前进的动力。西汉和东汉在军队规模上的悬殊差距,直接影响了两个朝代的综合实力,也决定了它们各自的发展轨迹。这种差距在政治改革、社会形态、经济水平和文化变迁等各个领域都产生了重大影响,最终使得两个朝代走上了完全不同的道路。西汉时期,庞大的军队成为了加强中央集权的关键支撑,这在汉武帝在位时体现得特别突出。公元前127年,汉武帝颁布政令,剥夺了诸侯王的兵权和财权。这一政策的成功推行,主要靠的是中央掌握的强大武力。比如,在削弱诸侯势力时,汉武帝派大将卫青带兵平定了吴王刘濞的造反,有力地打击了地方分裂的势头。和西汉相比,东汉的军队规模大幅缩减,这使得朝廷对各地的掌控能力越来越弱。到了东汉末年,这个问题变得特别突出。比如在公元184年黄巾军造反时,朝廷已经没能力单独镇压,只能靠地方上的大户人家帮忙。这件事成了东汉政权垮台的关键转折点。那些地方豪强在镇压叛乱时趁机扩大了自己的势力,为之后群雄割据的局面创造了条件。西汉时期,军队规模庞大,为普通民众开辟了一条提升社会阶层的途径。通过从军建立功勋,不少平民成功实现了身份转变。汉武帝在位时,这种情况特别常见。像著名将领李广,就是从一名普通士兵逐渐升迁,最终成为赫赫有名的飞将军。这种阶层流动机制有效缓解了社会对立情绪,促进了国家的长治久安。

东汉时期,随着军队人数大幅减少,靠打仗立功往上爬的路子越来越窄。这种上升通道的堵塞使得社会阶层变得僵化,老百姓的不满情绪不断累积。到了东汉末年,这个问题变得尤为严重,许多底层百姓找不到翻身的机会,纷纷加入起义队伍。像黄巾军这样的起义,主力基本都是那些丢了田地的农民和走投无路的穷苦人。西汉时期,庞大的军队虽然给国家财政造成了巨大压力,却也在一定程度上推动了经济进步。为了养活这么多士兵,朝廷想方设法增加收入,比如把盐和铁的生产收归国有,还实行了均输平准等政策。这些办法确实让国库充实了不少,但从长远来看,反而限制了老百姓做生意。就拿盐铁官营来说,虽然让朝廷赚了钱,可民间做盐铁生意的人却遭了殃,有些地方的经济因此变得萧条。和西汉相比,东汉的军队人数减少,这给国家财政松了绑,为经济复苏打下了基础。比如东汉刚建立时,朝廷就采取了"少收税、少征徭役"的做法。这种政策一方面让老百姓的日子好过些,另一方面也帮助农业生产重新走上正轨。不过好景不长,地方势力逐渐坐大,朝廷的税收越来越少,最后整个国家的实力都受到了影响。西汉时期,庞大的军队数量催生了一种崇尚武力的社会风气。这种风气不仅推动了军事科技的进步,还对文学艺术产生了深远影响。以司马相如的《上林赋》为例,这篇作品生动展现了汉武帝时代盛大的狩猎场景,正是当时社会崇尚武力精神的真实写照。东汉时期,战事逐渐减少,社会风气开始偏向文治而非武功。这种转变推动了文学、哲学等领域的繁荣,但同时也使得军事技术发展缓慢。当时著名的"党锢之祸"正是这一文化转向的体现。在这场权力斗争中,以儒家学者为主的文官集团与宦官势力展开了激烈较量,显示出文人在政治领域的强势地位。

两汉时期,军队规模的不同直接决定了对外政策的方向,从而改变了历史的走向。西汉凭借雄厚的军事力量,主动向外开拓,比如打通了丝绸之路,平定了南越地区。这些举措不仅让汉朝的版图大幅扩张,还推动了与外部世界的文化往来。就拿张骞出使西域来说,他不仅带回了详细的地理资料,还引进了葡萄、苜蓿等新作物,给中国的农业带来了重要变革。与西汉相比,东汉的军事实力明显下降,因此在外交策略上显得更为谨慎。尽管东汉还能在一定程度上控制西域地区,但已经不具备西汉时期那种大规模出兵的能力。这种局面使得东汉与外界的联系逐渐减少,对文化多样性的发展产生了一定程度的制约。

评论列表