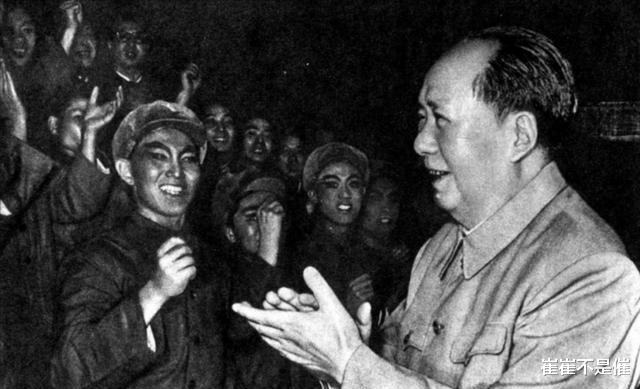

1953年4月15日晚上,中南海怀仁堂亮如白昼,来自全国各地的妇女代表们汇聚一堂,共同参与中国妇女第二次全国代表大会。

正当大家热烈讨论之际,大厅入口处传来一阵喧哗,所有人的目光瞬间被吸引过去,紧接着现场爆发出热烈的掌声。

毛主席领着一群干部,脸上挂着笑容,边走边向周围的人挥手致意。

接着,他的视线定格在了一位女子身上,笑容微微收敛,用略带责备的口吻说道:

阿曾,你到城里了,怎么没来找我?

主席提到的“阿曾”,指的是曾宪植,她是黄埔军校的首届“校花”。

她的人生轨迹,从出生到婚姻,都充满了不平凡的经历。

今天我们来聊聊这位校园传奇的故事...

【出身名门,出逃参军】

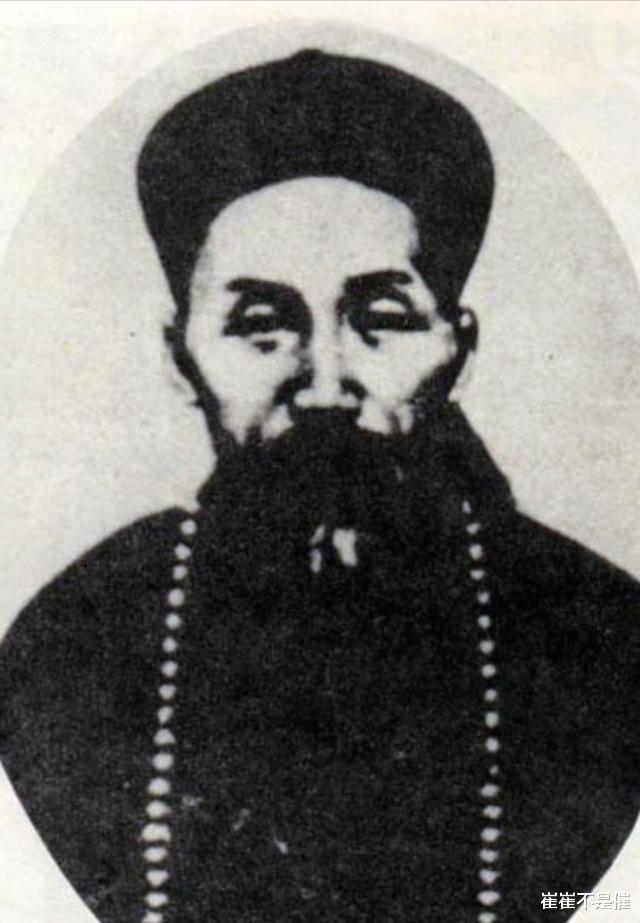

真正让曾家名声大振的并非他本人,而是他的大儿子曾国藩。曾国藩作为湘军的领袖,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

毛主席对曾国藩极为赞赏,并在一首诗中写道:

在我所了解的近代人物中,最让我钦佩的是曾国藩。

“文正”是清朝名臣曾国藩去世后获得的谥号,因此后人常以“文正公”作为对他的敬称。

在曾国藩领导的湘军体系中,最精锐的部队要数他弟弟曾国荃创立的"吉字营"。这支部队以其卓越的战斗力和严明的纪律著称,在湘军各营中独树一帜。曾国荃凭借其出色的军事才能,将"吉字营"打造成湘军的核心力量,在多次战役中发挥了关键作用。这支部队的强大不仅体现在武器装备上,更在于其训练有素的士兵和高效的指挥系统。作为湘军的主力,"吉字营"在平定太平天国的战争中立下赫赫战功,为曾国藩的战略部署提供了坚实的支撑。

1864年,清军攻入太平天国的核心区域南京,成功俘获了洪仁达和李秀成等关键领导人。这一行动标志着太平天国政权的终结,清军在这场决定性的战役中取得了胜利,彻底瓦解了太平天国的军事和政治力量。

随后,曾国荃获得了太子少保的头衔,并被册封为一等威毅伯。

在清朝末年,曾氏家族掌握着极大的权力,其影响力遍及全国。

曾宪植是曾国荃的直系后代,属于这个家族的第11代。

1910年,她在长沙府后街15号的曾府百恕堂出生。

当时,曾家虽然比不上曾国藩在位时的鼎盛,但靠着先祖留下的基业,后人们依然保持着读书种田的传统,生活也算得上富足。

曾宪植的父亲曾昭和在年仅十三岁时就考取了秀才功名。

然而仅仅过了三年,科举制度就被取消,他因此成为了清朝最后一批通过科举考试取得秀才功名的人。这一历史转折使他的人生轨迹发生了重大改变,也标志着中国教育制度的重大变革。

1912年,中华民国成立不久,曾昭和成功考入湖南公立政法专门学校。毕业后,他在湖北夏口地方法院担任推事一职。

曾宪植成长于一个学术氛围浓厚的家庭,从小就享有优质的教育资源。

六岁那年,她被送到长沙古稻田师范的附属小学读书,后来顺利考进了古稻田师范学校。

曾昭和希望自己的女儿未来能走上教书育人的道路,传承家族重视教育的传统。

尽管曾宪植在学术上表现出色,但她在其他方面并未达到父亲的期望。

其他名门闺秀闲暇时要么在琴房练习乐器,要么忙着参加各种社交聚会,

她在篮球场上挥洒自如,技术娴熟,丝毫不逊色于男性球员。

在20世纪20年代,尽管统治中国数千年的封建王朝已不复存在,但根深蒂固的封建观念依然在社会中广泛存在。

在那个年代,女生能够进入学校读书已经算是稀罕事了,更不用说参与篮球运动了。

曾宪植在戏曲方面也颇有造诣,她不仅精于表演,还经常将北方戏曲引入南方舞台,并且擅长以女性身份演绎男性角色。

她在师范学校里表现得很与众不同,但周围的人并没有觉得她格格不入。

当时,古稻田师范的校长是著名教育家徐特立。

这位教师以开放的思想著称,之后他选择加入共产党,并被誉为“延安五老”中的一员。

曾宪植在徐特立的引导下,逐渐接触并认同了革命理念,这使她与父亲期望她成为学者的愿望渐行渐远。

1924年大革命爆发后,她与同学们走上街头,为北伐军加油助威,热情参与各类爱国行动。

自那时起,曾宪植便不再甘于做一个传统的深闺女子,转而积极寻找报效国家的途径。她不再满足于家庭生活,而是投身于更广阔的社会舞台,致力于为国家贡献力量。她的行动表明,她不仅仅是一个普通的女性,而是一个有抱负、有理想的爱国者。她的选择不仅改变了她的人生轨迹,也影响了周围的人们,激励他们投身于国家事业。曾宪植的故事,成为了那个时代女性觉醒和爱国精神的一个缩影。

该校正式宣布成立女子团队,并开始招募首批女性成员。

曾宪植听到这个消息,顿时高兴得不得了。

她心里清楚,家里人是不会点头的,只能靠自己琢磨解决的办法。

1927年农历正月初九,曾宪植的叔叔为儿子曾宪松庆祝五岁生日,设宴款待亲友。曾昭和带着家人一同前往参加。

曾宪植借口身体不适,没有与家人一起出发。

等其他人走后,她和老乡颜珍、易国华几个人赶紧坐火车去了武汉,一刻也没耽搁。

曾宪植由此成为中国首批女性军人中的一员。

与赵一曼、谢冰莹等人属于同一时期的女性还有她。

在黄埔军校期间,她结识了影响她一生的重要人物——叶剑英,他当时担任教授部副主任一职。

当时,曾宪植年纪尚小,还未经历过感情的萌芽。面对那位举止优雅的教官,她心中更多的是敬佩和向往,而非男女之情。

当时叶剑英才加入共产党不久,全身心投入革命工作,可能没留意到这位女性。

求学阶段,曾宪植和她的战友们展现出非凡的勇气,她们拿起武器投身北伐战场,直接参与战斗,英勇无畏,完全可与男性并肩作战。

在与四川军阀杨森和湖北军阀夏斗寅的交战中,这些女战士们始终活跃在战场上。

就在她们信心满满、准备大干一场的时候,意外情况突然发生了。

【新婚离别,两入监狱】

1927年4月,蒋介石发起了一场大规模的反共行动,这一事件被称为“四一二”政变。随后,全国各地的军阀纷纷加入,支持他在上海发起的这一政治运动。

许克祥,作为湖南的地方军阀,一个月后便在长沙策划了震惊全国的“马日事变”。这场事件使得长沙城笼罩在一片恐怖和不安的氛围中。

在徐特立的引导下,曾宪植逐渐对共产党产生了更深的认同感。

眼看革命就要成功了,却被反动势力给彻底破坏了。

她逐渐理清了其中的对错,心里也有了更清晰的判断。

在军官教导团担任准尉文书的曾宪植,毫不犹豫地加入了共产党的阵营。

1927年12月,曾宪植前往广东,投身于广州起义的革命洪流中。

这段时间里,她和叶剑英军长的接触变得频繁起来。两人有了更多机会深入交谈,彼此之间的了解也逐步加深。作为军队的高级指挥官,叶剑英的军事才能和领导魅力给她留下了深刻印象。这种频繁的交流不仅增进了他们的个人关系,也为后续的合作奠定了基础。在这段特殊的时期,他们的互动显得尤为重要,为日后共同面对复杂局势提供了有利条件。

他英俊潇洒,气质非凡,而她则是黄埔军校里广为人知的“校花”,容貌出众,令人惊艳。

从外貌上看,两人简直是天造地设的一对,更难得的是他们还有着相同的理想和追求。

在日复一日的共同生活中,两人逐渐产生了深厚的感情,最终走到了一起,成为恋人。

起义过程中,两人分工明确,彼此协作无间。一人坐镇前线,从容调度全局;另一人负责后方补给,确保物资供应。双方默契十足,形成高效的配合机制。

12月11日,起义军在短短24小时内迅速控制了广州的大部分地区,参与人数超过五千人。

次日,广州军阀张发奎联合英、法、美、日四国势力,对起义军展开了猛烈进攻。

广州起义最终未能成功,主要原因是双方实力差距过大。

1928年春季,正值党组织面临最严峻的考验时期,

曾宪植毫不犹豫地面对那面印有镰刀锤子的红旗,坚定地举起了右手。

他郑重地宣读了入党誓词,正式成为中国共产党的一员。

那时,她刚满十八岁。

1924年,曾宪植和叶剑英正式结为夫妻。这一年,两位革命志士在共同的理想追求下走到了一起,开启了他们并肩奋斗的人生旅程。他们的结合不仅是个人感情的归宿,更是革命事业中的一段佳话。作为中国近代史上重要的革命伴侣,他们的婚姻见证了那个风起云涌的时代,也成为了中国革命历程中一个值得铭记的篇章。

结婚后没多长时间,叶剑英就接到组织的调派,前往苏联深造。

最初,曾宪植本有机会以家属身份随行。

由于航班座位有限,她自愿放弃了登机资格,将位置留给了其他乘客。

刚结完婚的小两口,还没来得及享受甜蜜时光,就被迫分开了。

曾宪植在丈夫离去后,被组织安排前往上海,在国民党统治区域秘密开展革命活动。

为了隐藏真实意图,她选择进入华南大学就读,利用学生身份作为伪装。

在上海,国民党的特务遍布各处,形成了严密的监视网络。作为白色恐怖的核心区域,这里成为了国民党反动势力镇压革命的主要战场。无论是街头巷尾,还是公共场合,反动派的眼线时刻潜伏,随时准备抓捕进步人士和革命者。这种高压态势使得上海成为了当时政治斗争最为激烈和危险的地方。

1929年5月,曾宪植因参与学生团体发起的抗议活动,被当局拘捕并关押。

国民党对年轻学子特别提防,用尽各种手段,软硬兼施,试图从他们中间揪出共产党成员。

面对反动派以金钱和职位为诱饵的拉拢手段,她报以轻蔑一笑,毫不动摇。

经过数月的牢狱折磨,曾宪植终于在党组织的帮助下重获自由。

出于安全考虑,组织决定让她前往日本深造。这个安排既能保障她的人身安全,又提供了学习深造的机会。通过留学,她可以在新的环境中继续成长,同时也能远离潜在的危险。

不到一年的平静生活后,曾宪植再次被捕,被关押在国外的监狱中。

当时,日本军国主义势力正加紧追捕在日中国留学生中的共产党员。

曾宪植因遭到叛徒的告密而被敌人抓获。

在阴暗潮湿的监牢里,她保持着异常的镇定,脸上没有一丝恐惧。她从容地拿起手帕,浸入碗中的清水,轻轻地擦去脸上的灰尘和污垢。

由于赵一曼表现出与众不同的气度,日军认为她身份特殊,决定对她进行深入调查。为此,他们特意安排了一名精通中文的日本军官负责审讯工作。

他用生硬的中文问:

“你是共产党员吗?”

曾宪植微微扬起嘴角,目光直视对方,反问:

“你听说过曾国藩这个人吗?我是他弟弟的第九代后人。”

听到这句话,那人顿时愣住了,没想到眼前这位竟是大清名将的后人,他匆忙鞠了一躬,随即飞快地离开了。

曾国藩在日本享有极高的声誉,被尊称为“半圣”。

日本人在策划建立伪满洲国的计划时,考虑到与前清朝廷有关联的人物,他们选择不轻易得罪这些人。这种做法是为了确保他们的阴谋能够顺利进行,避免不必要的麻烦。

1931年,她完成了学业回到祖国,与从苏联归来的叶剑英重新团聚。

中央指示他们两人共同前往中央根据地。

然而,计划未能实现,叶剑英独自前往苏区,而曾宪植则被派往香港等待进一步指示。

关于这件事,曾经有个挺有意思的说法。

有传言称,由于夫妇俩外貌出众,在穿越封锁线时容易引起国民党士兵的警觉,导致他们无法按照预定方案执行任务。

这对夫妻再次分离,时间一晃就过去了整整六年。

1937年,随着抗日民族统一战线的建立,叶剑英和李克农等人被派往武汉执行战统任务。他们的主要职责是协调各方力量,共同应对抗日战争的需要。这一行动标志着国共两党在抗日战争中的正式合作,旨在加强抗日力量的组织和协调。叶剑英和李克农在武汉的工作,为后续的抗日斗争奠定了重要基础。

与此同时,曾宪植正在湖南老家操办母亲的丧事。

自结婚以来,这是他们夫妇俩难得的一次共处时光。平日里,两人各自忙碌,相聚的机会屈指可数。此刻,他们终于能够放下手头的工作,享受彼此的陪伴。这样的时刻在他们婚姻生活中并不多见,因此显得格外珍贵。两人都珍惜这短暂的相聚,希望能够借此机会增进感情,弥补平时因忙碌而缺失的交流。这种难得的相聚,不仅让他们重新感受到彼此的温暖,也为他们的婚姻生活增添了一抹亮色。

这一年,叶选宁的降生为这个小家庭增添了新的活力,使得生活更加完整。

在动荡的战争年代,对于投身革命的家族来说,家人团聚成了一种难以企及的愿望。

1939年春天,叶剑英接到任务前往广西桂林的八路军办事处任职,而他的妻子曾宪植则被安排去香港工作。当时他们的儿子叶选宁刚满八个月。

出于革命事业的需要,也考虑到孩子的安危,曾宪植不得不做出艰难抉择,将孩子送回湖南老家。她给孩子改名为"曾庆馨",托付给曾家亲属抚养。这一决定虽令她心痛,却是当时形势下的无奈之举。

由于战乱和地理阻隔,这个家庭被迫分散在三个不同的地方。在那个动荡的年代,通信手段极为有限,他们之间几乎断绝了所有联系。

【婚姻终结,事业腾飞】

1941年,曾宪植被调回延安,进入中央马列主义学院学习。这一年,他回到了延安,开始在中央马列主义学院接受系统的理论教育。这一调动标志着他政治生涯的一个重要转折点,为他后来的工作和思想发展奠定了坚实的基础。在学院期间,他深入学习了马列主义的基本原理,积极参与讨论和研究,不断提升自己的理论水平和政治觉悟。这一阶段的学习经历,对他后来的革命工作和思想发展产生了深远的影响。

当时,叶剑英也在延安,担任中共中央军委的参谋长一职。

然而,这次久别重逢并未如预期般令人满意。

由于长期分离且缺乏联系,叶剑英已与他人结为夫妻。

在战争时期,这种现象并不罕见。许多夫妻因战火失散,生死不明,重新寻找伴侣往往是迫不得已的选择。

曾宪植深知叶帅的决定,对此毫无异议,果断地舍弃了个人情感,全身心投入到革命工作中。

完成马列学院的学习后,她直接被安排到中共中央政工部任职,在工作中表现突出,成绩斐然。

在此期间,曾宪植频繁与多位中央高层领导进行接触和交流。

毛主席小时候在湘乡外婆家生活,直到八岁才离开,因此他和曾宪植可以算是同乡。

此外,正如之前所述,他极为推崇曾国藩。因此,在了解到这位湘籍女子的身份后,他感到异常兴奋,常常亲昵地称呼她为“阿曾”。

随着时间的推移,这个名称逐渐被广泛接受并普遍使用。人们开始习惯性地用这个称谓来指代相关事物,最终它成为了一个约定俗成的称呼。这种说法在日常交流中越来越常见,最终在社会上流行开来。

1946年,曾宪植以邓颖超秘书的身份被派往重庆,主要任务是组织和领导当地的妇女战统工作。

她背景显赫,交际圈广泛,在整合各界资源方面拥有得天独厚的条件。

她既能与商界精英畅谈高雅艺术,也能和普通民众聊日常琐事。

曾宪植凭借其独特的亲和力,能够轻松地与不同社会背景的人群沟通交流。她的这种特质使得她在处理各类群众事务时游刃有余,展现出卓越的社交能力。无论是面对精英阶层还是普通百姓,她都能找到合适的沟通方式,有效地开展工作。这种广泛适应性的特点,使她在群众工作中表现出色,赢得了各界的认可和信任。她的工作方式既不失专业性,又保持了平易近人的态度,这种平衡让她在复杂的社会环境中如鱼得水。

邓颖超对她的才华非常认可,常常邀请她参与妇女统一战线的工作。

自此,曾宪植投身于推动女性权益的浪潮中。她致力于打破传统束缚,为妇女争取平等权利。曾宪植积极参与各类社会活动,倡导性别平等,推动女性教育普及。她通过组织讲座、撰写文章等方式,向公众传达妇女解放的重要性。曾宪植还与其他妇女运动领袖合作,共同制定策略,以应对当时社会对女性的歧视和不公。她的努力不仅影响了当时的妇女群体,也为后来的女性权益运动奠定了基础。曾宪植的行动展现了她的坚定信念和不懈追求,成为妇女解放运动中的重要人物。

她的专业素养和高效表现使"阿曾"这个名字成为了可靠与能力的象征。通过扎实的工作态度和卓越的业务水平,她成功塑造了这一称谓的正面形象,使其成为值得信赖的标签。在工作中展现出的责任心和执行力,让"阿曾"不再只是一个简单的称呼,而是代表着专业与信任的符号。她的职业素养和实际表现,赋予了"阿曾"更深层次的内涵,使其成为同事和合作伙伴心中可靠与能力的代名词。

1949年8月,新中国成立前夕,各界知名人士纷纷抵达北京,准备参加即将举行的开国典礼。

确保这次历史与现代交融的大型活动顺利进行,后勤保障和来宾接待环节需要格外细致,容不得一丝疏漏。活动筹备团队必须对每个细节都严格把控,从场地布置到人员安排,从物资供应到应急方案,都要做到万无一失。特别是在接待工作上,要制定周密的流程,确保每位嘉宾都能得到妥善安排。同时,各部门之间要加强协调配合,及时沟通解决可能出现的问题,确保整个活动流程顺畅无阻。只有这样,才能让这场盛会圆满成功,给所有参与者留下深刻印象。

周恩来总理特别指定曾宪植来负责接待和安置她。

根据周总理的安排,她在北京为宋庆龄物色了一处雅致的双层住宅,作为其未来居所。

周总理看完后表示认可,还特意叮嘱邓颖超:

阿曾和罗叔章被指派负责监督所有室内布置工作。他们需要确保每个细节都符合要求,指导相关人员完成各项任务。这项工作由他们全权负责,确保整体效果达到预期标准。他们将对内部陈设的每个环节进行把关,保证最终呈现符合设计意图。

随后,曾宪植被任命为宋庆龄的私人秘书,直接协助其工作。这一调动使她能够近距离参与宋庆龄的日常事务,成为其得力助手。

周恩来总理对个人的工作表现给予了高度肯定,充分体现了对其能力的信赖与赞赏。

1949年10月1日,天安门广场上,礼炮声此起彼伏,人群如潮水般涌动,手中的红旗挥舞不停,整个广场仿佛被染成了红色。

毛泽东带领一行人缓缓经过新华门,径直登上城楼,他正是这次重要活动的核心人物。

紧随其后的是年近六十的宋庆龄。

她腿脚不好,走路困难,全靠秘书曾宪植扶着慢慢走。

宋庆龄在城楼上站好后,曾宪植就得按照规矩离开,等待下一步指示。

就在她准备离开的时候,周总理突然喊住了她。

阿曾,你过来,站我边上。

听到这句话,曾宪植眼睛顿时亮了起来,脸上露出感激的笑容,朝总理点了点头。

当曾宪植从电话里听到毛泽东用浓重的湖南口音郑重宣誓时,她心头一紧,眼泪不由自主地涌了出来。

从1927年离开家乡投身军旅开始,她为最终的胜利不懈奋斗了22年。

在人生最宝贵的岁月中,曾宪植选择将个人幸福置于国家利益之后,奉献了全部力量。

中华人民共和国成立后,她不仅协助宋庆龄处理各项事务,还在全国妇联担任要职,从副秘书长逐步晋升至机关党委书记。

新中国成立之初,曾宪植负责主持中华妇女节制会、中华基督教女青年会和中国妇女联谊会这三个重要组织的日常工作。她在这三个妇女团体中担任领导职务,致力于推动妇女事业的发展与进步。

此处工作人员背景多样,包括社会精英的亲属、学识渊博的女性以及不受固定职业约束的个体。

来自不同社会地位和成长环境的人一起工作,难免会出现矛盾。

在崇尚简朴服饰的时代,中华妇女节制会的主事人刘王立明因为过于注重外表装饰而招致批评。

有一天,曾宪植路过时,听到几个同事正在讨论刘王立明。

她不再像平时那样温和,板着脸径直走向那群人,神情严肃地开口说:

刘王立明曾经帮助过不少地下党员和普通百姓,她的丈夫在抗战中牺牲了,这些历史你们知道吗?每个人的生活习惯、穿着打扮本来就不一样,这有什么好奇怪的?

她一番话说完,在场的人都感到羞愧难当,纷纷反省自己的行为,从此再也没人重蹈覆辙。

在1953年的中国妇女第二次全国代表大会上,毛主席迅速辨认出她,微笑着伸出手,高兴地说道:

这不是阿曾吗?自从你搬到城里,咱们就很少碰头了,你都成老曾了!

曾宪植快步走向前,用浓厚的湖南口音回应主席,同时伸手与他紧紧相握。

"主席,我是阿曾。咱们进城后,您事务繁忙,我也没闲着。"

毛主席听了这话,爽朗地笑起来,接着半开玩笑地接着问:

阿曾,你带领的这支女子部队,能否与曾国藩的湘军一较高下?

毛泽东同志在讲话中习惯采用含蓄的表达方式,这次发言实际上是在了解妇女联合会的工作进展。他通过间接的询问方式,既体现了对妇女工作的重视,又保持了平易近人的领导风格。这种沟通方式既展现了他一贯的工作作风,也反映出他对群众工作的细致关怀。

曾宪植立刻明白了,收起了玩笑的态度,认真严肃地回应道:

主席,我们确信能够取得胜利。

她讲这句话时充满了自信。

毛泽东曾经提到:

一旦党组织明确了发展方向,执行层的关键作用就凸显出来了。领导干部的素质和能力直接影响着政策实施的效果和最终成果。

曾宪植在全国妇联的发展历程中发挥了重要作用,她的工作成果得到了广泛认可。作为妇联的核心成员之一,她积极参与组织建设,推动各项工作的开展。在妇联的机构完善、制度建立以及妇女权益保障等方面,曾宪植都做出了显著贡献。她的努力不仅提升了妇联的工作效率,也为全国妇女事业的发展奠定了坚实基础。特别是在妇女教育、就业等关键领域,曾宪植提出了许多切实可行的建议,这些建议被采纳后产生了积极影响。她的工作作风严谨务实,善于团结同志,能够充分调动各方面的积极性,为妇联的工作注入了新的活力。曾宪植的贡献不仅体现在具体工作中,更在于她为妇联树立了良好的工作典范,她的工作精神和专业态度至今仍对妇联的发展产生着深远影响。

在妇联工作的17年间,她通过实践总结出一系列行之有效的理论,为中国妇女运动的发展提供了重要指导。她的研究成果不仅具有现实应用价值,也为推动妇女事业积累了丰富的实践经验。这些理论成果成为推动中国妇女运动向前发展的重要基石,为后续相关工作提供了可借鉴的宝贵经验。

在此期间,全国妇联始终保持着清廉的作风,没有任何腐败行为发生。即便在基础设施建设方面,也未曾兴建过任何新的办公场所。

曾宪植长期居住在妇联机关大院内的一间普通平房中。

房间里摆着一张单人床,一个烧蜂窝煤的炉子,还有一张方形桌子和四把椅子,供客人使用。

1951年,叶剑英在从广州回北京的途中,特意绕道湖南,把儿子叶选宁带回了首都。

自那时起,曾宪植的房间里添置了一张单人床,并在两张床之间放置了一面屏风。

这对母子在这间简陋的屋子里,一待就是十多年。

1989年10月11日,曾宪植在广州去世,享年79岁。她毕生致力于推动中国妇女权益,为此付出了四十年的不懈努力。

【后记:】

曾宪植的起点得益于显赫的家世,然而她人生的中后期完全凭借自身努力谱写了非凡篇章。

每个人都应当效仿曾宪植老先生,主动掌控自己的人生轨迹。