1962年对印反击战时,美国为何劝蒋介石反攻大陆?

那个年代,总有人认为,历史的选择像是一个接一个的十字路口,每个人都站在岔路上,等着命运分岔。

而1962年秋天的台北,正是一片这样的交叉点。

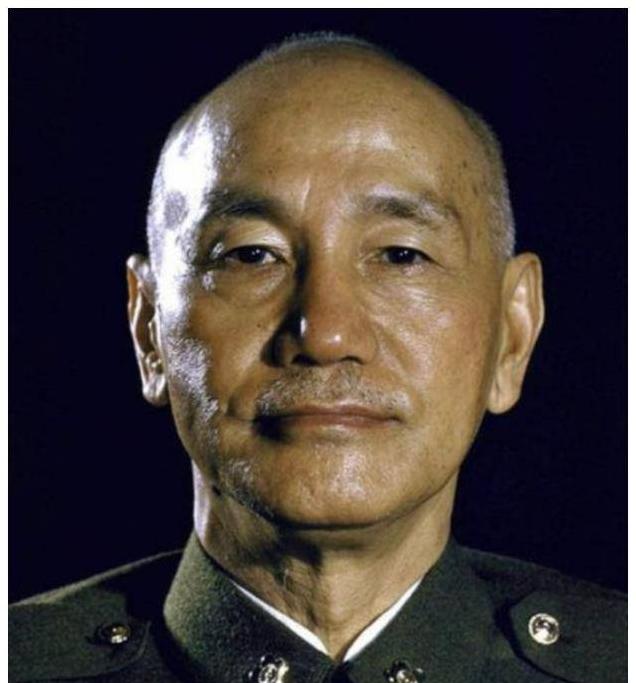

当时的蒋介石可能做梦也没想到,他会在这里收到一个提议:在中印边境紧张的时候,美国人游说他反攻大陆。

1949年后的两岸局势与防御条约1949年的10月1日,新中国成立,这对于很多人来说,是历史的新篇章,但对于蒋介石,却意味着南明遗民开始了另一段长路。

当年的蒋中正选择退守台湾,不是出于意料,而是安排已久。

在台湾,他心存复国梦,渴望有朝一日回到大陆。

而1954年的《中美共同防御条约》,似乎正是为这个梦想提供了可能性。

这个条约的存在,对于刚刚成立的共和国是不合理的,显然有损中国主权。

但在彼时彼刻,这也给蒋介石以一定信心,他甚至于一度幻想,或许在不远的未来,他能够反攻大陆。

中印关系的紧张与战火升级1959年,面对边境上的一场又一场摩擦,中印关系骤然紧张。

印度在边境上越过传统习惯线,直接侵入中国领土。

当时中国已经多次表示愿意通过谈判解决问题,但印度的不合作让事态迅速恶化。

直至1962年,中印边界上燃起战火。

对于中国而言,领土完整是无可妥协的底线,故而对印反击成了必然。

而这一边的美国,虽远在大洋彼岸,却对整个亚洲局势十分关注。

美方为了自己的战略利益,不断加紧对印度的支持,希望凭借地区局势的紧张,更好地遏制中国。

美国的游说与蒋介石的抉择美国在中印战争火烧眉毛之时出手,不是一场意外。

作为一个敏锐的“战略家”,太平洋舰队司令费尔特亲自飞临台北,试图说服蒋介石。

在那些日子里,费尔特向蒋介石强调,解放军正在北面集中力量于印度,台海局势正好有机可乘。

如果蒋介石能够抓住这个时机反攻大陆,美国愿意提供必要的支持。

对于蒋介石来说,尽管心中仍有反攻大陆的梦想,但他却清楚这并不是实现梦想的好时机。

一方面,他看到了即便美军支持,美国在抗美援朝中的表现都不尽如人意,印度不过是徒劳无功。

另一方面,他认为此种举动有可能让台湾陷入更加不利的国际形势——成为别人棋盘上的一枚随时可弃的棋子。

从历史到现今的两岸展望战争总会有结果,中印边境最后还是中国获胜。

但蒋介石的举棋不定,旷日持久至今。

如今的两岸关系复杂多变,虽然统一之路没有仍是未及终点,台湾的当局有时也态度强硬,但历史的长河却不因此而停下流动的步伐。

反观整个六十年代,那些选择或许并不如我们设想的那般清晰。

时间的刻度之上,总是点滴皆衡,有时坚决,有时踟蹰。

但这些抉择的背后,都体现着一代人对于家国命运理智和情感的双重考量。

总结千言万语,或许留给我们的只有这样一句看似简单的话:历史的进程总是无声深刻。

那些彼时不可考量的决定,其实未尝不是另一种智慧。

让历史回头再看时,也许才能发觉,这些曲折背后积蓄的正是造就今日交融的力量。

为了那份不舍,也为了未来的趋同,或许这就是我们从中可以学到的最深刻的一课。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。