比彭宇案更狠!老人转身撞人获赔7万,青岛司法公信力遭致命一击

2025年5月,山东青岛一起看似普通的行人碰撞案,像一颗投入湖面的石子,激起了公众对司法判决与社会常理冲突的激烈讨论。这起案件不仅让人想起18年前南京彭宇案的阴影,更将“安全距离”这一法律术语推上了舆论的风口浪尖。

监控下的“罗生门”:转身瞬间,责任如何划分?

事发当日,60岁的刘某边走边打电话,行至小区门口时毫无征兆地突然转身,与身后正常行走的王某迎面相撞。刘某摔倒后被诊断为右股骨胫创伤性骨折,构成十级伤残。监控画面清晰地记录了这一幕:刘某的转身动作突兀且缺乏观察,而王某在狭窄的人行道上与前方行人距离不足半米。

法院最终判定刘某承担主要责任,但王某因“未保持安全距离”需赔偿7万元。这一判决瞬间引爆网络,网友纷纷质疑:“早高峰地铁里人贴人,难道要揣着卷尺量距离?”“走路还得像开车一样保持两米间距?”

从“扶不扶”到“躲不躲”:司法判决撕裂社会信任

这起案件之所以引发轩然大波,很大程度上源于公众对司法判决与日常认知的割裂感。在大众朴素的观念中,行人碰撞的责任划分应基于“谁主动引发危险”。刘某突然转身且未观察路况,显然是事故的直接诱因。但法院却将“安全距离”这一本应用于机动车的条款,强行套用在行人身上。

更令人玩味的是,法院在判决书中提到:“行人虽无明确安全距离规定,但应预见密集人群中的潜在风险。”这种模糊的表述,让公众对法律的可预期性产生怀疑。有网友调侃:“按此逻辑,菜市场里大妈们买菜碰掉两根葱,是不是也得按‘未保持安全距离’赔偿?”

“安全距离”成口袋条款?法律条款亟待细化

事实上,这并非首次出现行人碰撞责任争议。2019年北京火车站曾发生类似案件:王大妈逆行换闸机时被旅客行李箱绊倒,家属索赔62万,但法院以“双方保持合理距离”为由驳回诉求。两起案件的判决差异,暴露出法律条款在适用场景上的模糊性。

法律界人士指出,现行法律对行人“安全距离”缺乏量化标准,导致法官自由裁量权过大。在青岛案中,法官援引《道路交通安全法》中“行人应遵守交通规则”的条款,将机动车安全距离概念延伸至行人,这种类推适用是否合理?有律师直言:“法律不是橡皮泥,不能想怎么捏就怎么捏。”

舆情倒逼司法反思:删除通报能否堵住悠悠之口?

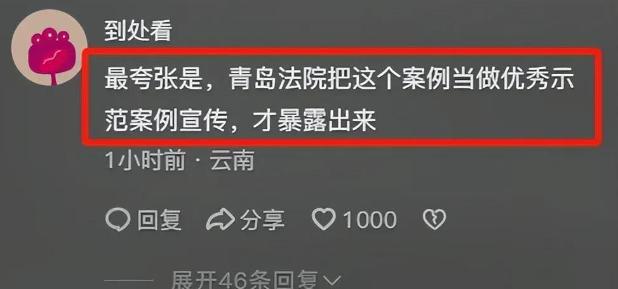

面对排山倒海般的质疑,青岛中院选择连夜删除案件通报并关闭评论区,这一操作与当年彭宇案舆情处置如出一辙。

但“删帖治舆论”的套路,在信息透明化的今天早已失效。网友转战山东高法账号,要求公开“行人安全距离”的判定依据,甚至调侃:“带尺子去青岛旅游,算不算危险物品?”

更值得警惕的是,此类争议判决正在消解司法公信力。有网友翻出多起“扶老人被讹”案例,感叹:“从‘扶不扶’到‘躲不躲’,现在连走路都成了高危行为。”当法律判决与大众情感产生激烈碰撞,司法机关需要的不是回避舆论,而是用更透明的释法说理重建信任。

破局之路:法律与常理的双向奔赴

要化解此类争议,需从立法与司法两端发力。首先,应尽快完善相关法律条款,对行人“安全距离”作出明确界定,比如参照公共场所人流密度设定分级标准,避免“口袋条款”的滥用。

其次,法官在裁判时应充分考量案件具体情境,用通俗易懂的语言释法说理,而非机械套用法律条文。

更重要的是,司法判决需兼顾天理、国法、人情。正如中国政法大学教授罗翔所言:“法律是道德的最低标准,但司法应守护社会的道德底线。”当一起判决能让公众感受到“法律在保护善良”,而非“规则在惩罚无辜”,法治信仰才能真正落地生根。

这起青岛“安全距离”案,像一面镜子,照出了法律条文与现实生活的缝隙。在人口密集的都市丛林中,如何让法律既维护秩序,又保留人性温度?这个问题,值得每个法律人深思。毕竟,司法公正的终极目标,不是制造更多的“完美受害者”,而是让每个人都能在阳光下安心行走。#夏季图文激励计划#

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。