自古以来,选择一个国家的都城不仅是政治上的重大决策,更关乎国家的命运。

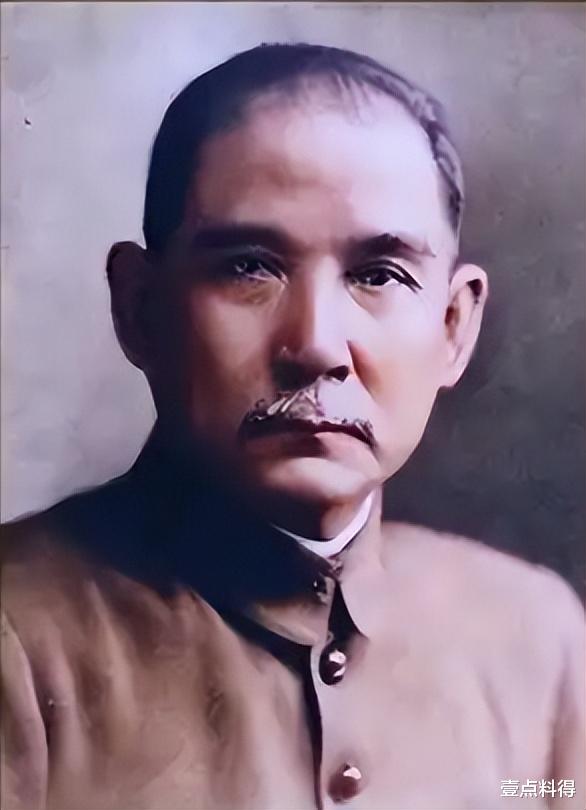

孙中山,在推翻清朝、建立中华民国的过程中展现出的卓越智慧外,在讨论国家的未来和建都问题时表现出独到的视野。

尤其是建议把首都定在伊犁这件事,让外界看到了他的雄心壮志和超出时代的谋略。

建都的历史意义与中国的国运命运在中国历史上,国都的选择是一项至关重要的事务。

无论是帝王的权力象征,还是国家政治、经济与军事的核心,选择一个合适的都城,意味着整个国家的基业。

西周时期的镐京、春秋战国时期的洛阳、唐朝的长安,乃至明清两代的北京,每一座都城都成为其所在时代的政治中心和经济重心。

都城的选址,无论是地理上的战略位置,还是交通、资源的分布,都能影响国家的治理效率和长治久安。

长安作为唐代的国都,因其地理优势和开放包容的文化气质,成为了当时世界上最为繁华的都城之一。

洛阳作为东周的都城,也曾见证了诸多王朝的盛衰。

当时的北京,凭借其相对封闭而易守难攻的地理特点,也为清朝提供了强有力的防卫保障。

对于近代的中国而言,国都的选择不仅是一个单纯的地理问题,更是政治格局、民族自信与国家未来命运的体现。

在清朝灭亡后,中华民国的建立,意味着中国开始从封建专制走向现代化的艰难转型。

作为中华民国的创立者,孙中山深知国都的选择直接影响到国家的治理和未来的稳定。他曾在多个场合谈到过都城的重要性,甚至明确表示:“都城问题,是与存亡利害有着最密切关系的。”

在孙中山的眼中,国都不仅是一个行政管理中心,它的地理、经济、军事和文化等多重功能,都需要为国家的长远发展服务。

一个不合适的国都,可能让国家在未来的发展中失去竞争力;而一个合适的国都,则能像发动机一样,推动国家走向繁荣。

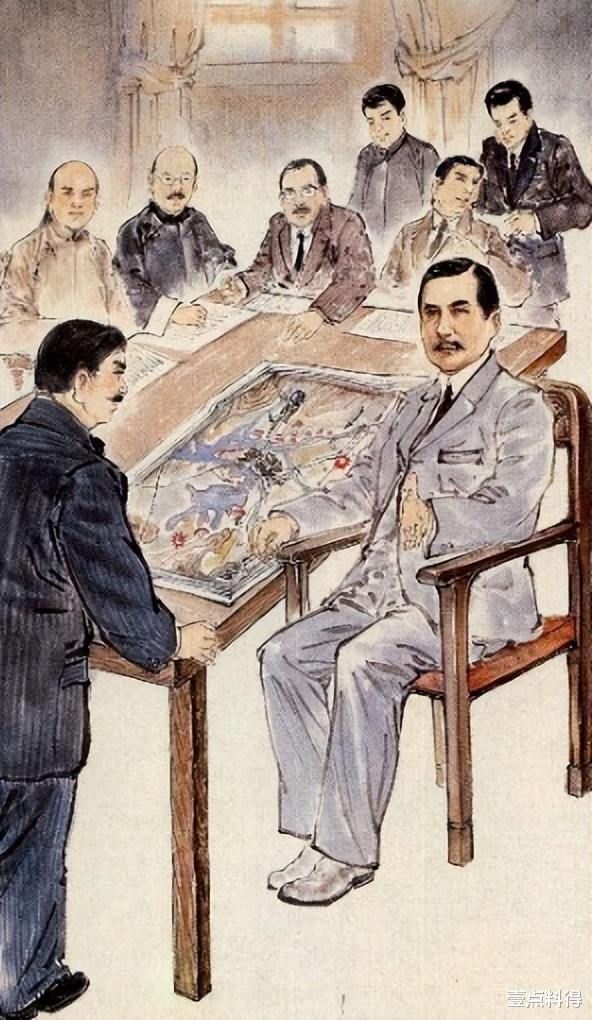

孙中山在推翻清朝政权之后,面临的第一个重大决策之一就是中华民国的定都问题。在这个问题上,孙中山并非一人独断,他希望集思广益,寻求最符合中华民国未来发展的都城。

当时,国都的选址引发了热烈的讨论,多个城市成为备选对象。武昌、南京、北京、西安等城市都被提上了议程。

武昌,作为辛亥革命的发源地,具有浓厚的革命历史意义,许多人认为选择武昌作为国都,可以传承革命精神,凝聚民族情感。

南京,作为“六朝古都”,则有着深厚的文化底蕴和地理优势。

西安,作为古代中国的几度都城,凭借其历史地位和地理战略价值,也获得了部分支持。

在这一轮讨论中,孙中山提出了一个令人意想不到的地方——新疆的伊犁。

孙中山将自己对于国都选址的思考具象化为三大类别:

若是谋取国内的统一与安定,武昌将是首选;

若是谋取大周边的安全与稳定,西安则最合适;

而如果是为了追求一个更宏大的目标,甚至是整个亚洲的霸主地位,伊犁将是最理想的地方。

这段话虽然简单,但却充满了智慧和深思熟虑。它不仅仅是一个地理上的思考,更多的是孙中山对于中国未来所要走的道路的预见和规划。

伊犁位于西部的新疆,地理上远离中原地区,在当时的经济与交通条件下,有些荒凉。

为什么孙中山会认为这个地方,能为中华民国的未来铺设更宏伟的蓝图呢?

伊犁,地处中国的西北边陲,纵深遥远、周围环绕着俄罗斯、中亚等国,它的地理位置非常关键,是中国与外部世界的接触点。

在孙中山的构想中,伊犁之所以重要,正因为它是中国的“西门”。正如他所言,伊犁作为一个中心城市,能够使中华民国的政权,像一颗枢纽一般,连接起国内与外部的联系。

这个“枢纽”的作用,不仅是经济与物资的流动,更重要的是,它能成为中国向外扩展的桥头堡。

伊犁自古便是兵家必争之地。四周被天山环抱,山脉纵深,地形险要,天然形成了一道天然屏障,能够有效抵御外敌入侵。

这种天险地形,不仅使得伊犁成为古代丝绸之路的重要通道,也为近代中国的国防提供了一个有利的战略平台。

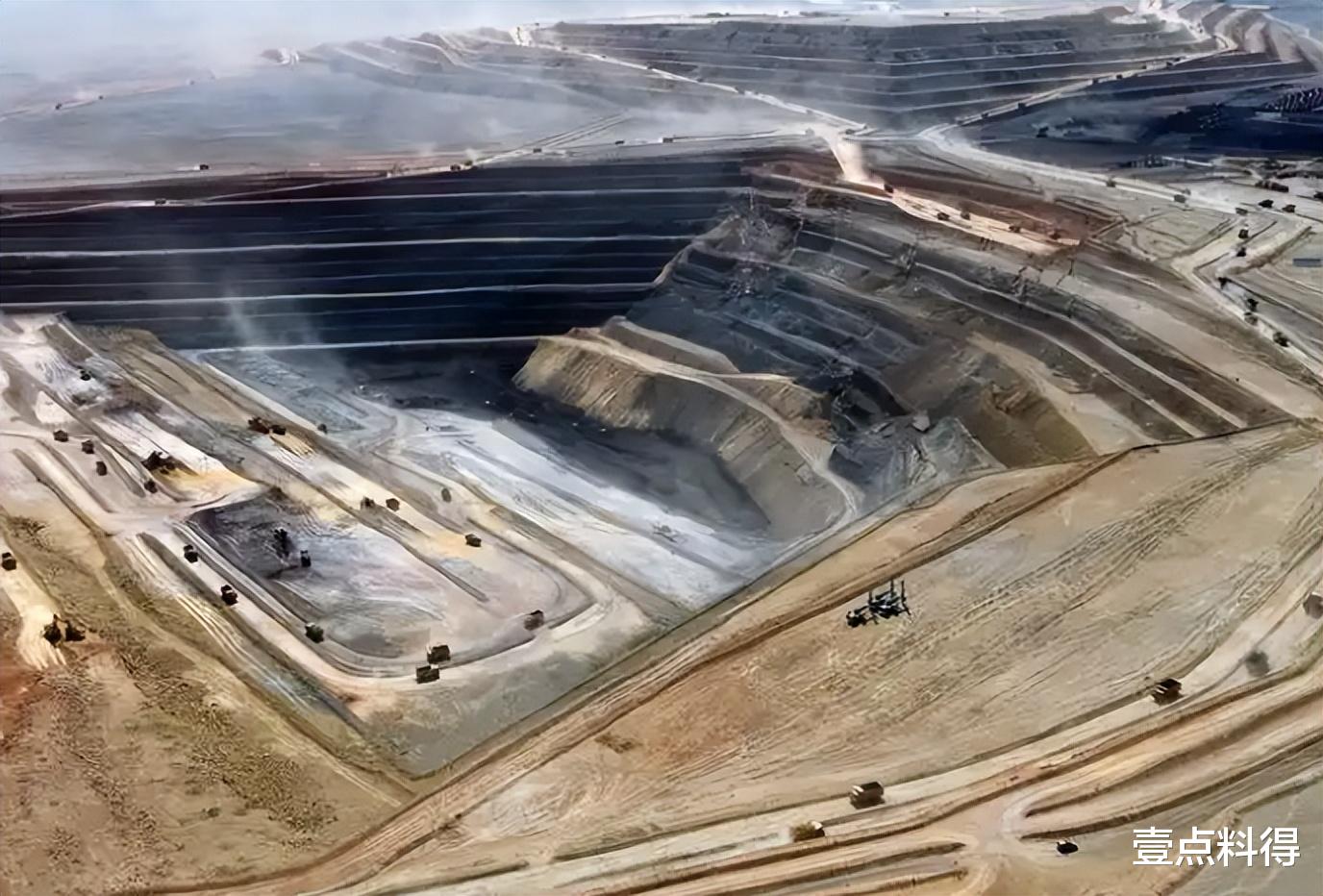

孙中山还深知,这一地区有丰富的资源和战略价值。

伊犁拥有大量未被开发的自然资源,伊犁山脉和周围的河谷地带,蕴藏着丰富的矿产资源和农业潜力。

工业化的发展需要大量的资源支撑,而伊犁的矿产资源,尤其是各种有色金属和矿产,正是中华民国未来发展所急需的战略资源。

孙中山认为,伊犁可以成为中国的工业和资源开发的基地,随着工业化进程的推进,伊犁有望成为全国乃至整个亚洲的工业心脏。

更重要的是,伊犁独特的地理位置使其成为连接中国与中亚的战略通道。中亚是一个多民族、多宗教的地区,各大列强在此角逐。

伊犁的地理位置处于丝绸之路的关键节点,既是中国与中亚的门户,又是沟通东西方的桥梁。

若中国能够掌握这一战略枢纽,便可在中亚和西方列强之间,尤其是在俄国与英国的竞争中,保持战略主动。伊犁不仅可以作为中国的后盾,也能够在外交上为中国争取更多的主动权与话语权。

尽管孙中山提出将首都设于伊犁的构想具有非凡的战略意义,但在民国初年的现实语境下,这一设想终究难以落地,历史最终选择了南京。

在民族危亡、百废待兴的特殊时期,定都南京,既是出于政治稳固的考量,更是对交通、文化、资源与外交等多重因素权衡后的历史归向。

民国初立,四海未靖,政令难出中原。虽辛亥革命推翻了清王朝的统治,但新生的共和国仍处在政权更迭的剧烈震荡之中。割据势力林立,南北对峙持续不断。在此动荡之下,定都一事不再只是一个象征性的选择,而是国家整合力量、维系统一的关键战略动作。

孙中山对伊犁的设想,确实完美无缺,但遥远的地理位置与贫乏的交通条件却使其在现实操作中几乎不可行。交通基础设施的薄弱,使中央政令难以高效辐射全国,而这一点,正是国家治理稳定所不可或缺的根本。

南京位于长江下游,处于南北交通的枢纽位置,不仅水陆交通发达,更背靠长三角这一中国最为活跃的经济腹地。在邮电、电报、铁路尚处起步阶段的民国初期,南京所具备的区位优势显然更能支持一国之中枢的高效运转。

南京作为六朝古都,承载着深厚的文化底蕴与政治象征意义。

在“中华民国”的理想建构中,如何平衡现代国家构想与历史文化传承,成为孙中山必须面对的现实难题。而南京,恰是这两者的交汇点:

既具备行政运转的实际便利,又能在民族情感与历史记忆中占据一席之地。

民国初建时,国家百业待兴,依托原有官僚体系与军事框架实现快速过渡成为必要之举。南京现成的官署机构与教育体系,为中央政府的组织重建提供了便利。

对外而言,南京靠近上海这一国际通商口岸,更便于与列强进行外交接触和经济博弈,既可保持对外开放,也能适度保持战略自主。

南京之选,是在有限条件下的最优解,是对复杂内外环境的审慎应对,更是对国家稳定、统一与发展的最大保障。

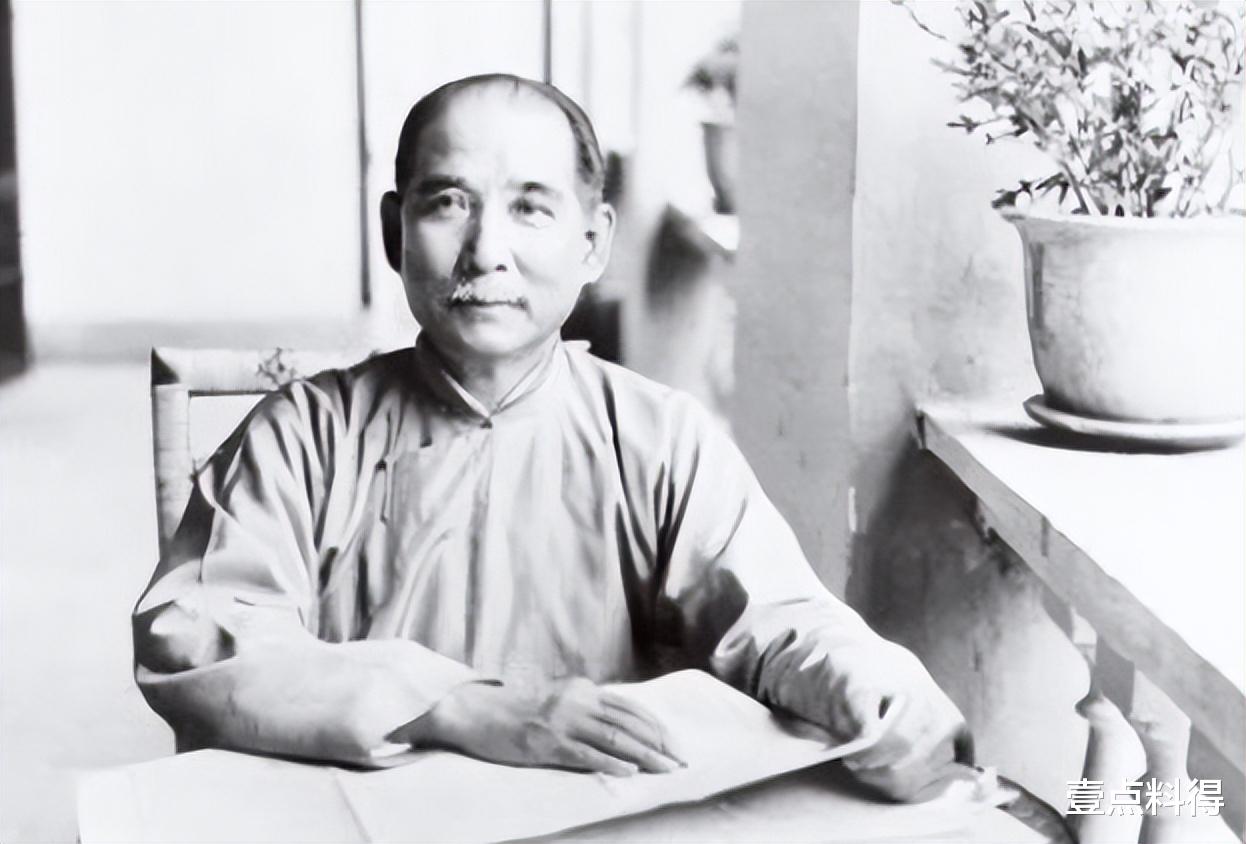

孙中山关于定都伊犁的设想,作为近代中国战略构想中最具先锋意识的一笔,至今仍令后人感慨其气魄之大与眼界之阔。

伊犁与南京之争,成为理想与现实的碰撞。

从“可称霸亚洲”的西陲设想,到“图中原统一”的江南定都,这一地理意义上的摆荡,实际上映照的是中国在地缘重构与内政整合之间的艰难取向。

伊犁代表着未来:

它是远离传统权力核心的边疆腹地,是走向欧亚大陆心脏的战略前哨,是从被动防御转向主动布局的可能。

孙中山试图通过这样的破格设想,打破中国数千年“中原中心”的思维定势,将国家重心由东向西平移,从而拓展出新的战略空间和文明路径。

南京则代表着现实:

它所承载的不仅是文化认同的延续,更是国家治理效率、行政体系完整性与民众心理稳定性的集中体现。

在民国初年的危局下,国家尚未完成统一,交通极度滞后,财政资源匮乏,社会秩序未稳。

此时若将首都西迁至伊犁,不仅在政治上难以调动全国各派力量,更会因地处偏远而陷入行政真空与外交失语的双重风险。

历史最终选择了南京,却没有抹杀孙中山“伊犁设都”设想所包含的战略张力。恰恰相反,正是这种理想的存在,使得现实的落点更具张力,也更显清晰。

如今日之中国,随着“一带一路”倡议的推进、向西开放格局的逐步成型,伊犁、喀什等地再度成为国家战略中的重要节点。昔日的边陲,正在以新的面貌,走入国家发展的主轴线。

历史的回响,往往在多年之后才展现其真正的分量。