据央视网微博报道,全国政协委员、中国民办教育协会副会长李孝轩注意到:

目前高校“非升即走”制度存在“评价标准单一失衡”“催生大量低水平的研究成果”“重科研、轻教学”“ 重管理轻教师权益保障” “ 过度强化‘淘汰’导向”等问题。

对此,他建议,改革高校人才评价体系,根据学科、岗位特性,建立多元、分类评价体系;

改革科研支持机制,打破“唯帽子”论;

完善年轻教师在住房、婚育、抚养子女等方面的基本保障和支持制度;

重视做好青年教师的心理服务。

此消息一出,高校教师群体备受鼓舞,满怀期待。

在中国大陆,清华大学第一个“吃螃蟹”,于1993年引入这个制度,当时的想法是打破高校里那种“论资排辈”的老传统,让能者上、庸者下。

后来,为了提升整体科研水平、多出成果,大部分重点高校都纷纷跟上,把“非升即走”当成了标配。

通常的玩法是:新入职的讲师,要是6年左右评不上副教授,学校就不再续约了。

但这个制度争议太大了,很多高校就开始变通,整出了各种“新花样”,比如“非升即转”。就是说,要是评不上,就给你换个岗位,去行政或者后勤。

有些学校甚至规定,博士要是5年内升不了副教授,就得去后勤或者保安岗。这听着好像是给老师留了条后路,比直接赶走“温和”多了。

可这事儿吧,争议也不小。很多老师觉得,这制度虽然伤害性不大,但侮辱性极强。

有个老师就说了:“我辛辛苦苦读完博士,可不是为了去转岗当保安的。”

副教授,也不安全了

现在“非升即走”都卷到副教授头上了!以前大家觉得当上副教授就稳了,结果现在连这个位置都不安全了。这事儿简直让人有点不可思议,又有点心寒。

#非升即走已从讲师延伸至副教授#这个话题一度冲上了微博热搜。我看到消息的时候,心里咯噔一下,感觉这事儿太离谱了。

文件发布后引发众多关注,有网友概括该规定其实就是“副教授的非升即走”。

非升即走带来的问题

随着“非升即走”制度在越来越多的高校推行,其带来的问题也逐渐浮出水面,引发了广泛的关注和讨论。

首先,青年教师的压力首当其冲。许多高校在考核时,对科研成果的要求极为严苛,尤其是论文发表的数量和级别。

例如,有教师因在3到6年内未能发表足够数量的SCI论文,或论文虽被接收但未及时见刊,就被辞退。

这种高压环境不仅让青年教师倍感焦虑,也让他们对自己的职业发展充满不安。

其次,“非升即走”制度导致了“重科研、轻教学”的倾向愈发明显。

高校在考核中过度关注科研成果,如论文数量和课题经费,而忽略了教学质量。

这使得许多教师不得不将精力集中在科研上,导致教学投入不足,课堂质量下降,学生的学习体验和效果也因此受损。

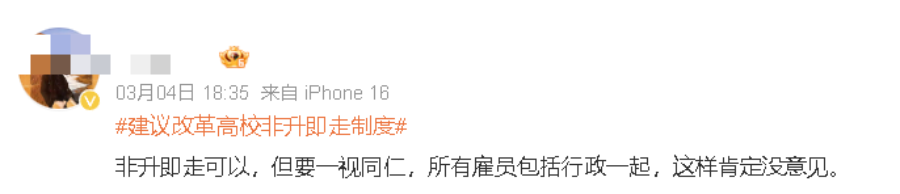

再次,“非升即走”制度让教师感受到了“不公平”。凭什么行政人员不“享受”这种政策?

部分高校为了追求短期的科研成果,鼓励教师做容易出成果的研究,导致学术研究的深度和创新性被忽视,学术生态进一步恶化。

更令人痛心的是,“非升即走”制度对教师的身心健康产生了严重的负面影响。在巨大的学术竞争压力下,许多教师长期处于焦虑、失眠甚至抑郁的状态,心理健康问题愈发突出。

极端案例包括南京林业大学副教授宋凯博士因首聘期考核未通过,被降级降薪并退还部分安家费,在巨大压力下选择了自杀。

李孝轩委员的建议犹如一缕春风,吹散了长久以来笼罩在“非升即走”制度上的阴霾,让青年教师们看到了希望的曙光。

青椒们纷纷对这一关注教师权益、推动教育改革的提案表示由衷的赞赏和支持,期待这些举措能够尽快落地生根,为高校教育事业注入新的生机与活力,也为教师们的职业发展铺就更加坚实的基石。

评论列表