胖东来风波再起,于东来强硬表态:柴怼怼无罚将关店或永远退场

2025年的五一假期,向来以“乌托邦式管理”和“极致服务”闻名的胖东来超市,意外卷入了一场由短视频引发的舆论风暴。创始人于东来在社交媒体上撂下狠话:“如果不让柴怼怼这种随意污蔑伤害他人的行为受到应有的处罚,我会主动关闭或永远离开胖东来!”这番近乎悲壮的宣言,将一个原本普通的商业纠纷推向了关乎企业存亡的境地。

然而,正是这种“家长式关怀”,让他屡屡成为争议焦点。2024年底,他提出“员工结婚不得收彩礼”的倡议,被部分媒体贴上“爹味管理”的标签,指责他干涉私生活。尽管初衷是为减轻年轻人负担,但舆论的放大镜硬生生将善意扭曲成“控制欲”。于东来曾感慨:“有人把胖东来当神话,但神话的反面就是靶子。”这一次,他的“靶子”换成了更锋利的矛——玉石销售暴利的指控。

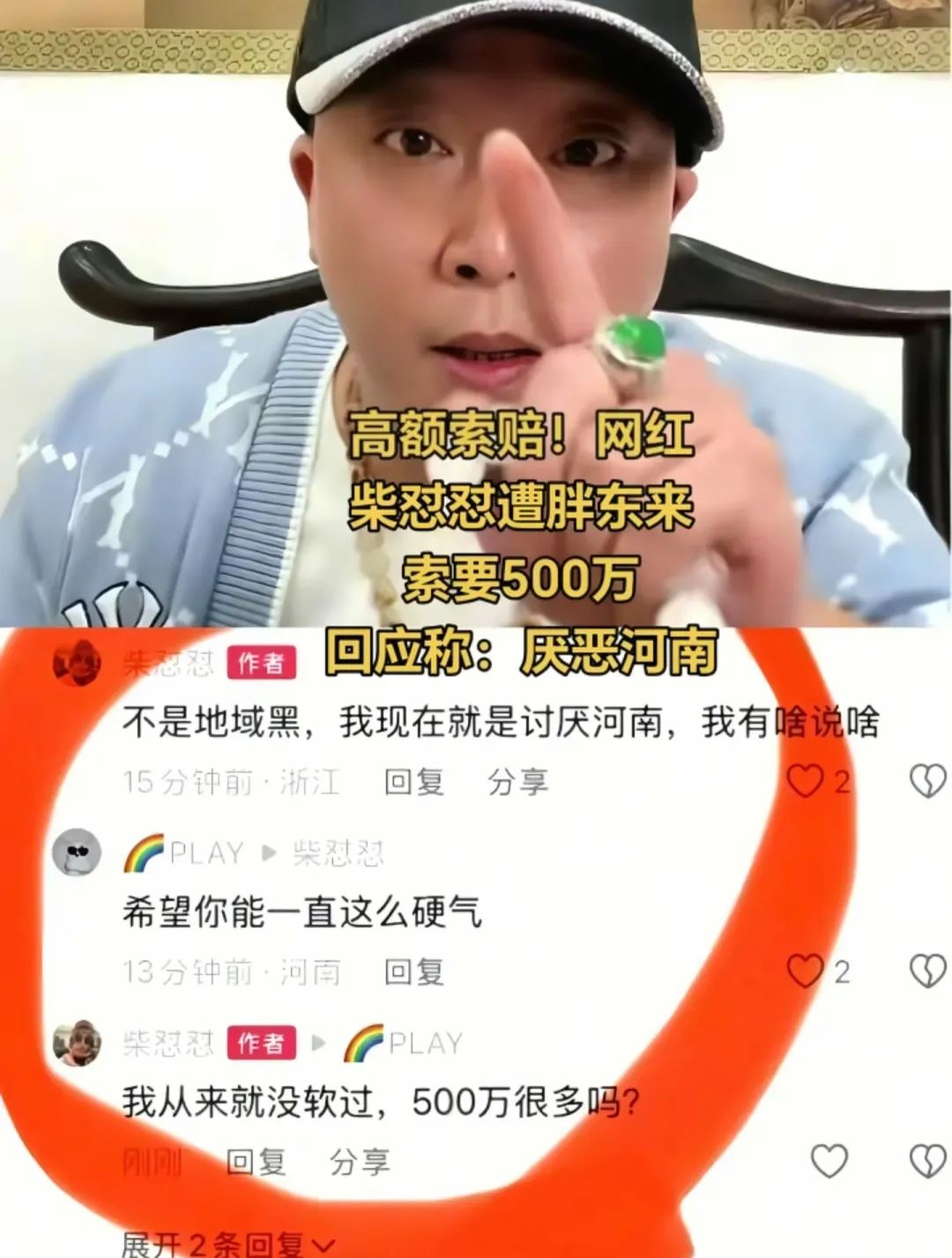

事件的导火索来自抖音网红“柴怼怼”的系列视频。4月初,这位粉丝28万的玉石博主声称,胖东来商超的核心利润并非来自日用品,而是“低成本玉石高价售卖”,甚至断言“3万元的货品品质不如别家3千元”。这些极具煽动性的言论迅速点燃公众情绪,评论区充斥着“智商税”“黑心企业”的骂声。

面对质疑,胖东来的反应堪称教科书级反击。4月8日,他们连夜公开珠宝部毛利率数据(15%-16%),并承诺“第三方鉴定不符可退货”;4月30日,起诉书递交法院,索赔500万;5月3日,于东来更以退为进,用“关店离开”的极端表态将事件推向高潮。

但这场博弈远非表面那么简单。柴怼怼的真实身份是温州某珠宝公司运营者,其账号在争议期间直播销售额暴涨,被网友质疑“借打假之名行带货之实”。更耐人寻味的是,他在视频中扬言“要在胖东来对面开玉石店竞争”,甚至暗示对方偷税漏税,却始终未拿出实质性证据。这场看似正义的打假,逐渐显露出流量经济的灰色逻辑——用情绪化叙事制造对立,最终将公共议题转化为个人牟利工具。

于东来的愤怒,源于他无法容忍价值观被践踏。他曾说:“胖东来没有秘密,所有东西都能公开。”这种近乎偏执的透明,让他在供应链管理上苛刻到连韭菜都要种在净化六年的土地上,也让他在面对诋毁时毫无退路。但问题恰恰在于,当一家企业被塑造成“道德完人”,任何细微瑕疵都可能被无限放大。

这场风波暴露了胖东来的两大软肋。其一,高信任成本下的脆弱性。消费者对胖东来的期待早已超越普通商超,他们默认这里“绝对完美”,因此一旦出现争议,心理落差反而更大。其二,互联网时代的舆论陷阱。柴怼怼深谙短视频传播规律——专业报告无人问津,但“百倍暴利”“智商税”等关键词却能瞬间引爆流量。当理性讨论让位于情绪宣泄,真相往往沦为次要。

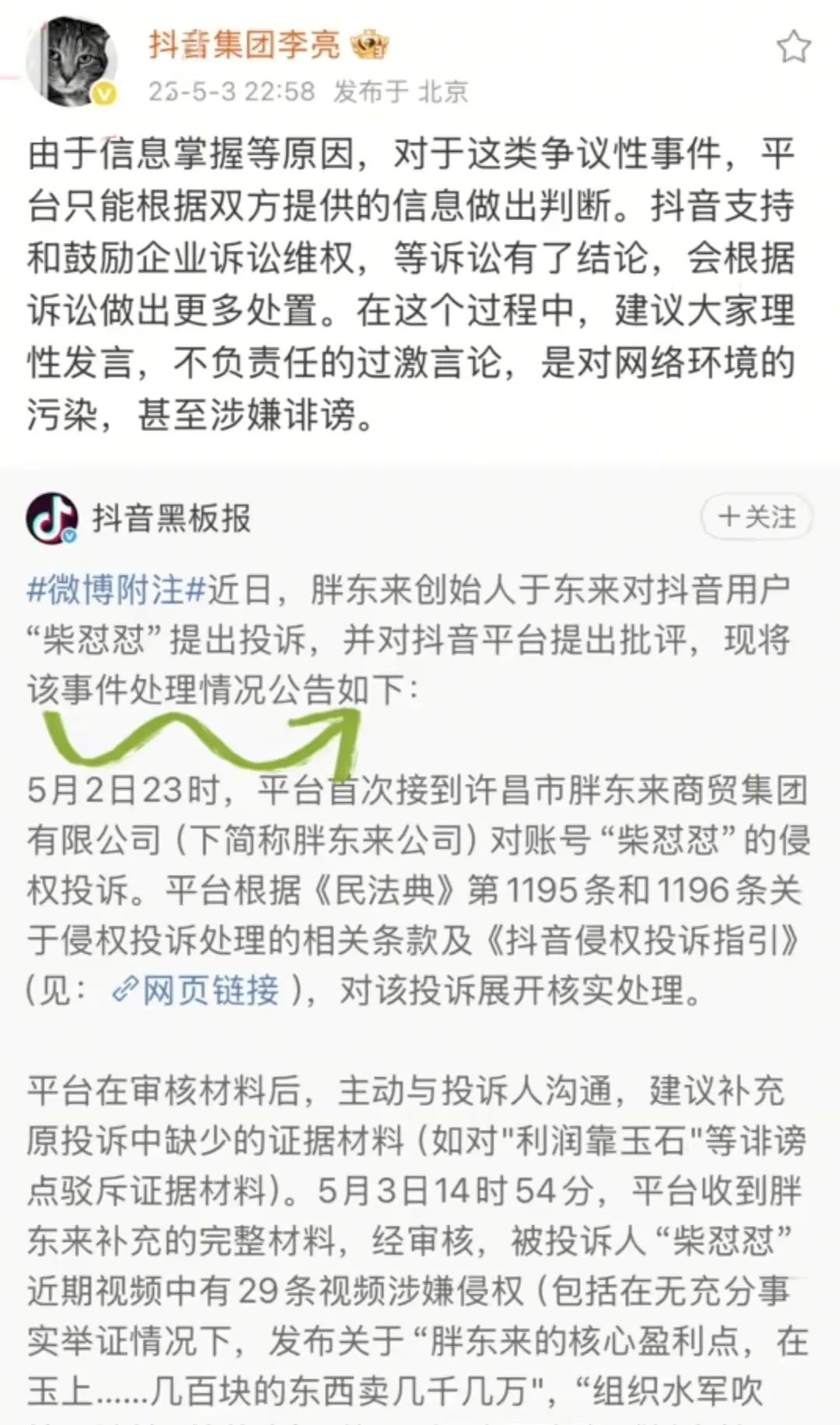

5月3日,事件出现转折点。抖音官方以“涉嫌侵权”为由,对柴怼怼账号实施禁言一个月处罚;次日,胖东来公布一季度珠宝销售数据(和田玉销售额2190万元,仅占集团总营收0.34%),用数字回击暴利指控。而于东来将社交账号设为私密后,又发文强调“随时接受各方调查”,展现出破釜沉舟的姿态。

耐人寻味的是,舆论风向开始微妙变化。有消费者自发晒出在胖东来购买的玉石鉴定证书,评论区涌现“支持老于”的声浪;许昌本地网友更是集体发声:“我们信胖东来,不是因为数据,而是二十年来他们从没让我们失望过。”这种民间信任,或许才是于东来敢以企业存亡为赌注的底气。

这场风波的本质,是两种商业逻辑的碰撞。一方是柴怼怼代表的“流量至上”主义——制造冲突、收割关注、快速变现;另一方是于东来坚持的“长期主义”——用透明和真诚构建护城河。当后者遭遇前者狙击时,看似处于被动,却也在危机中展现出惊人韧性。

于东来的“关店威胁”,看似冲动,实为精心设计的舆论反击。他用最极端的方式将公众注意力拉回核心问题:当一家企业愿意用生存权为产品质量背书时,我们是否该给予更多理性空间?这场赌局无论结局如何,都已超越商业纠纷范畴,成为检验社会理性程度的试金石。

结语:商业的尽头是人性

“做企业不是给自己做的,而是给社会做的。”于东来这句话,或许能解释他为何甘愿押上全部身家。在这个真假难辨的流量时代,有人选择随波逐流,有人坚守孤岛。胖东来的故事提醒我们:商业的终极竞争力,从来不是数据或模式,而是能否在利益与良知之间,找到那条少有人走却始终向善的路。正如网友所言:“神话会破灭,但真心不该被辜负。”

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。