隐士书《姚伯多碑》楷书:高古有妙趣!

~本 期 推 荐∽

刀笔之间的仙逸

金熙长临《姚伯多造像记》的书法解构

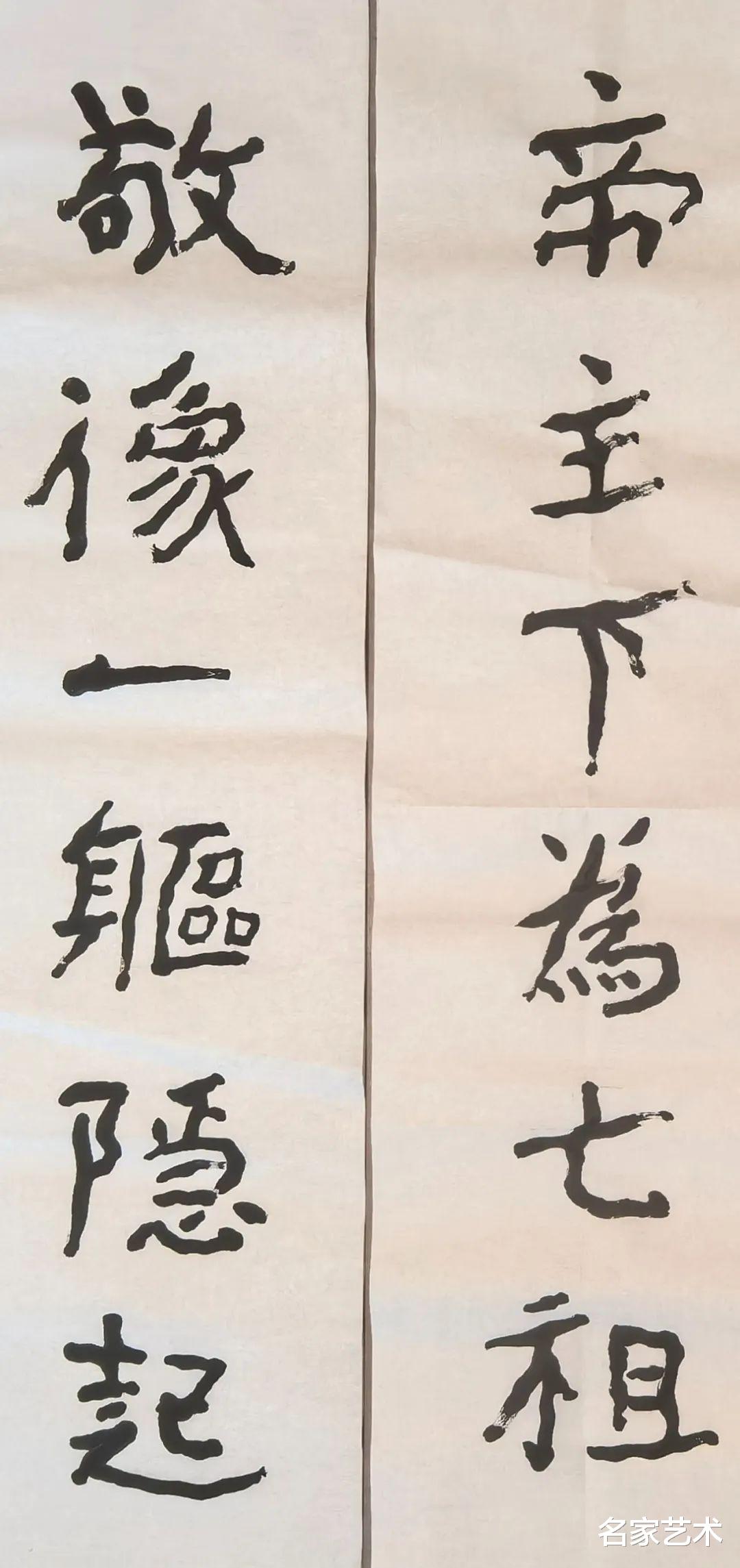

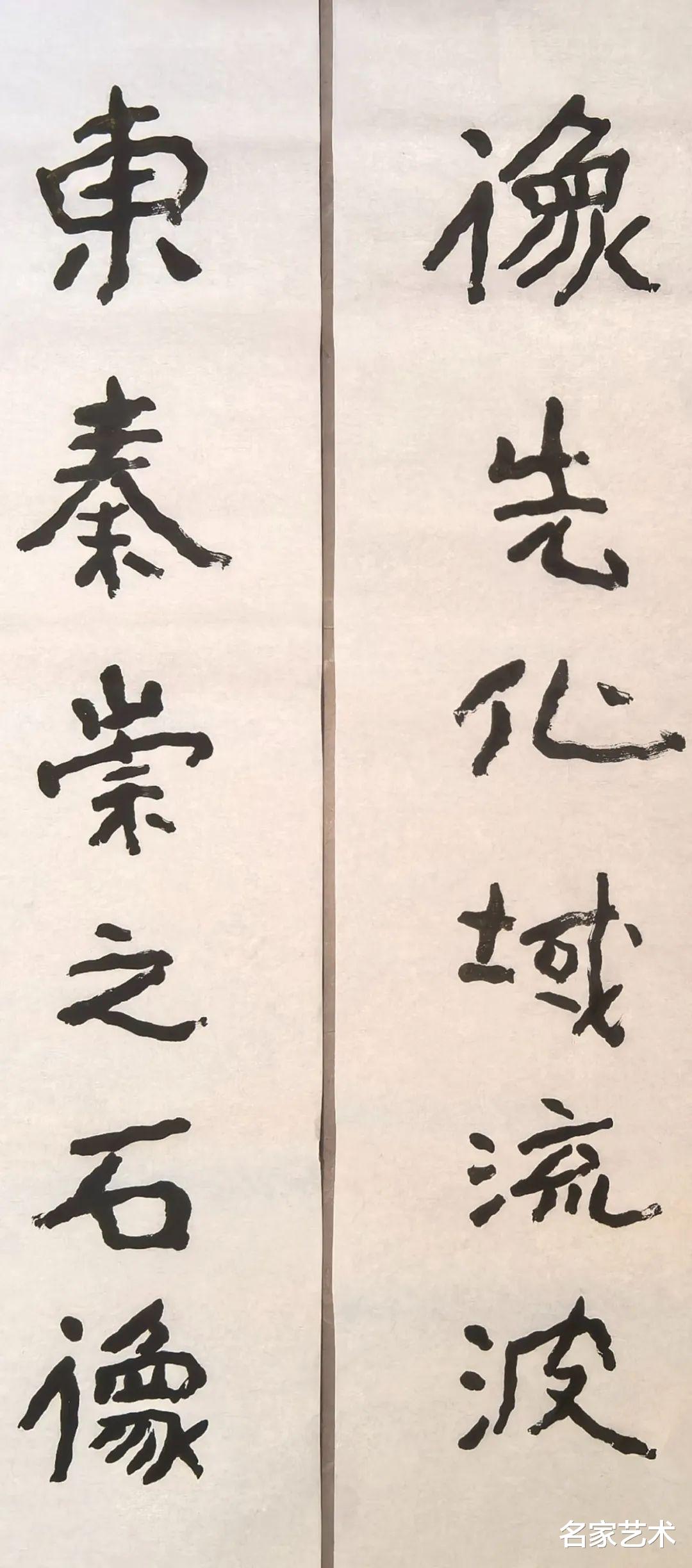

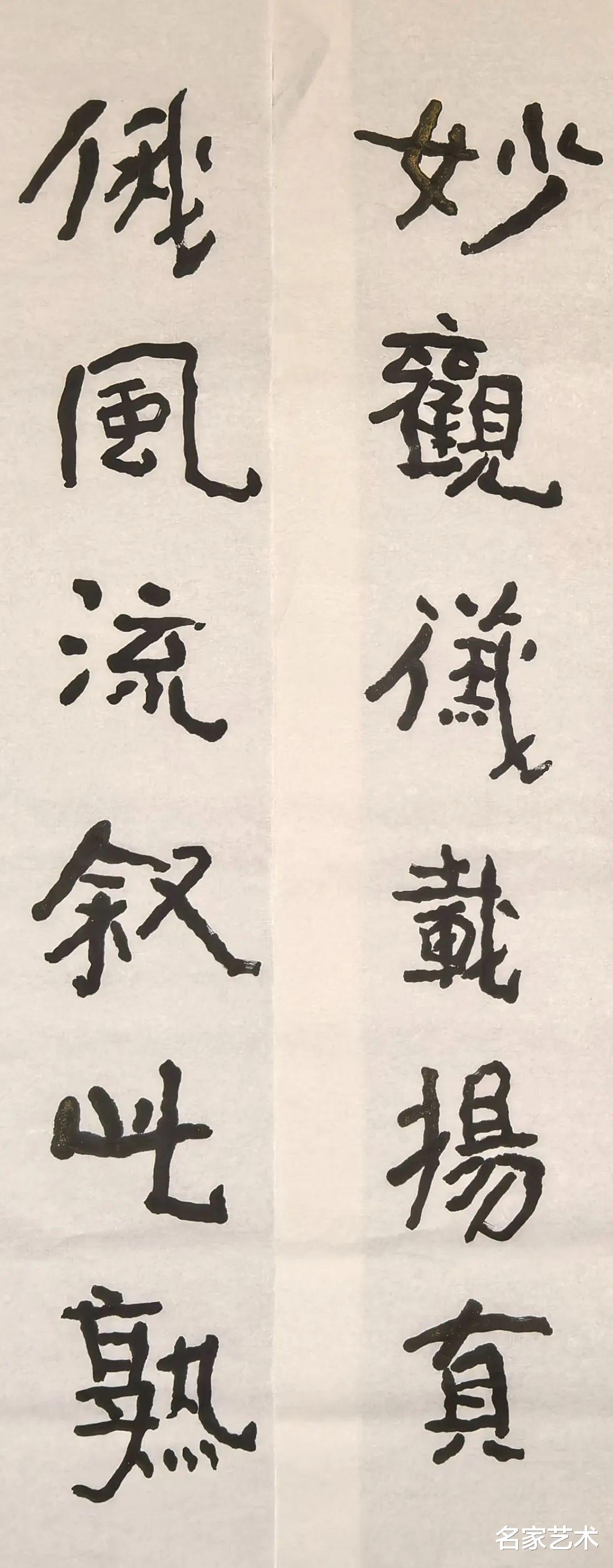

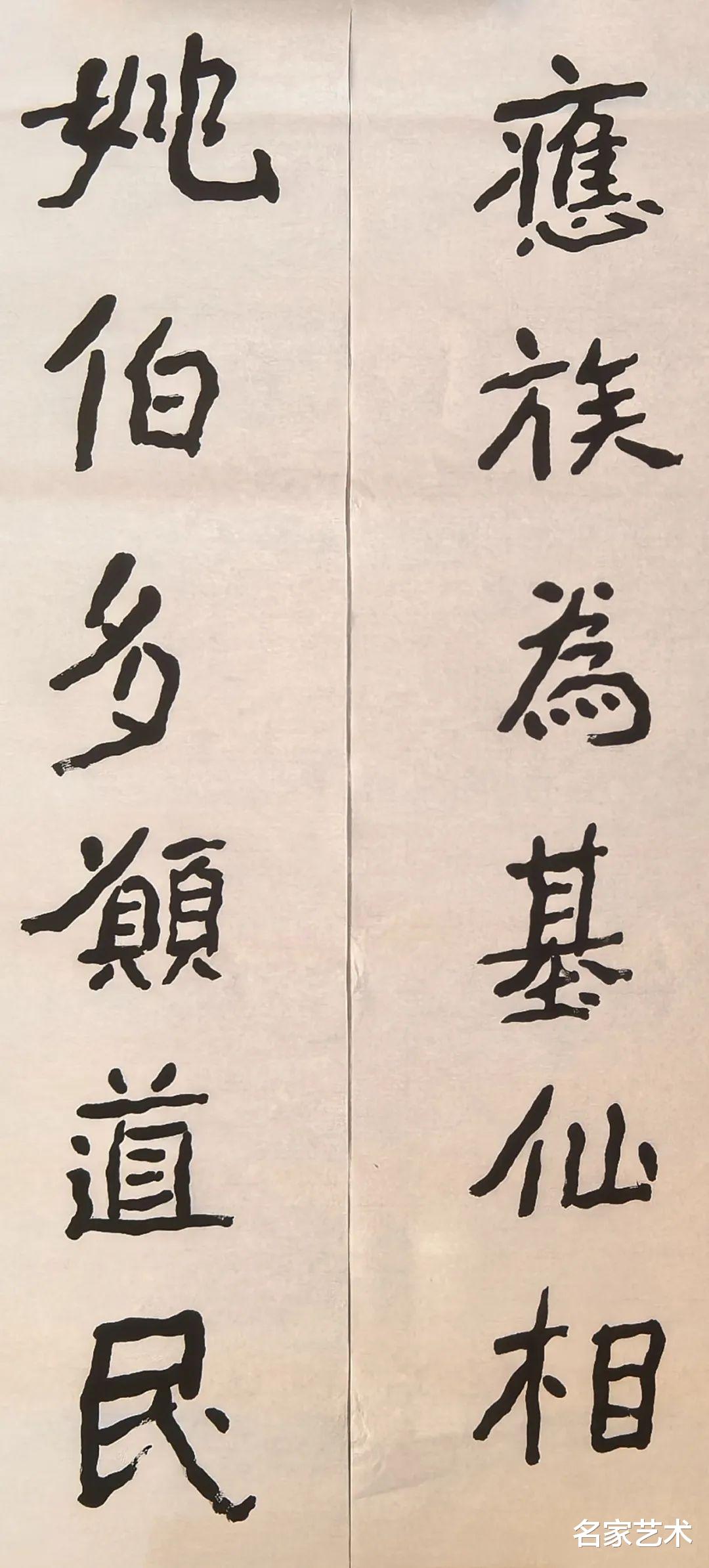

金熙长临摹的《姚伯多造像记》,呈现了一场跨越千年的美学对话。这块北魏太和二十年的道教造像碑,作为已知最早的道教造像碑,其书法本身就承载着从隶到楷的过渡密码。金熙长敏锐地捕捉到这一特质,以"以隶入楷,以刀代笔"的精准判断,揭示了这块碑刻书法的本质特征。

在技法层面,金熙长的临作展现了令人惊叹的转化能力。他并非简单复制原碑的刀刻效果,而是通过毛笔再现"刀意",将石刻的凌厉转化为笔墨的韵律。那些看似随意的大小斜正、方圆藏露的变化,在他的笔下获得了新的生命。特别是对"方正中求峻峭"的理解,金熙长通过运笔的轻重缓急,完美呈现了原碑在规矩中求险绝的艺术追求。

更为难得的是,金熙长把握住了这块道教碑刻特有的精神气质——"仙家真逸之意"。道教崇尚自然无为的哲学,在这块造像记中转化为不事雕琢的书写状态。金熙长的临作中,每一个看似笨拙的笔画都暗藏机巧,每一处稚拙的结构都蕴含深意,恰如道教"大巧若拙"的审美理想。他对"古朴中见稚拙"的表现,不是技术上的不成熟,而是有意为之的艺术升华。

金熙长的这次临摹,本质上是一次创造性的诠释。他不仅再现了北魏时期书法的天趣浑成,更通过自己的理解,赋予了这块古老碑刻以当代的艺术表达。在书法艺术日益技术化的今天,金熙长对《姚伯多造像记》的临写提醒我们:最高级的书法技巧,恰恰是能够隐藏技巧,让观者直接感受到文字背后的精神气象。这种对"自然率真"境界的追求,正是中国传统艺术最珍贵的品质。

《姚伯多造像记》亦称《姚文迁造像碑》,《姚伯多兄弟造成石文像》。姚伯多造像碑是迄今所知最早的道教造像碑,于北魏太和二十年 ( 公元 496 年 ) 立,楷书。

金熙长评《姚伯多造像记》书法:以隶入楷,以刀代笔,得仙家真逸之意,得汉刻天趣之韵。大小斜正,方圆藏露,变化自由,而天趣浑成:拙中见巧,巧中寓拙,方正中求峻峭,古朴中见稚拙,而自然率真。

书画名家艺术网

附/金熙长临《姚伯多兄弟造像》高清大图:

金熙长简介:

一、生平与经历

1. 早期成就与深圳贡献

金熙长(原名金龙)生于浙江台州,自上世纪80年代起在深圳生活工作30余年,曾开创深圳文化界多项“第一”,八十年代曾在香港中文大学办展及九十年代初任深圳大学书法教师。

2. 隐退与学术深耕

2005年后退出商海,专注于书法研究与写作。2011年隐居于广东中山五桂山,创建五福书院传授书法与传统文化,后辗转江西龙虎山、浙江天台山等地,结合儒释道思想修身传道。

3. 社会荣誉

曾获“深圳市文明市民标兵”“深圳特区成立三十周年杰出贡献奖”“世界杰出华人奖”等称号,并担任深圳市书协副主席、顾问,民建中央书画院广东分院副院长等职。

二、书法艺术与成就

1. 独特的“真阳笔法”与碑学研究

金熙长以“真阳笔法”著称,主张雄浑豪迈的书写风格,反对浮华媚俗。他系统考据并临写《瘗鹤铭》《许长史碑》等南北朝碑刻,提出“草从篆化、楷从隶出”的书学理念,被誉为“仙家书法”的代表人物。

2. 四品境界与居士书风

其书法以“清、远、沉、亮”为四品特色,融合儒家的风雅、道家的真阳、佛家的空灵,形成“居士书风”。作品多自撰诗文,注重心性与笔墨的统一,被评论家称为“金熙长体”。

3. 教育贡献与著作

编写《学生临碑辅助字帖》系列丛书(计划100册),系统还原古碑未刻时的原貌,填补碑帖考据与临习的空白。另出版《人生第一步》《家风》《太上感应篇金注》等著作,倡导“情性教育”与修身养性。

三、社会影响与评价

1. 艺术地位

金熙长被认为是当代碑学复兴的重要推动者,其临写的《瘗鹤铭》被评价为“十年内无人超越”,作品多次在国内外展出,并被方正字库收录为“金熙长标题体”(简繁常用字9600多字)。

2. 文化理念

他呼吁书法教育应重视“写大字立大志”,倡导青少年临习汉魏碑刻以培养胸怀,同时强调书法需从自然与天地精神中汲取灵感,反对功利化创作。

(详细资料请见《deepseek》)

本期编辑:贵慈 善之

图片提供:心照

策划设计:刘永伟

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。