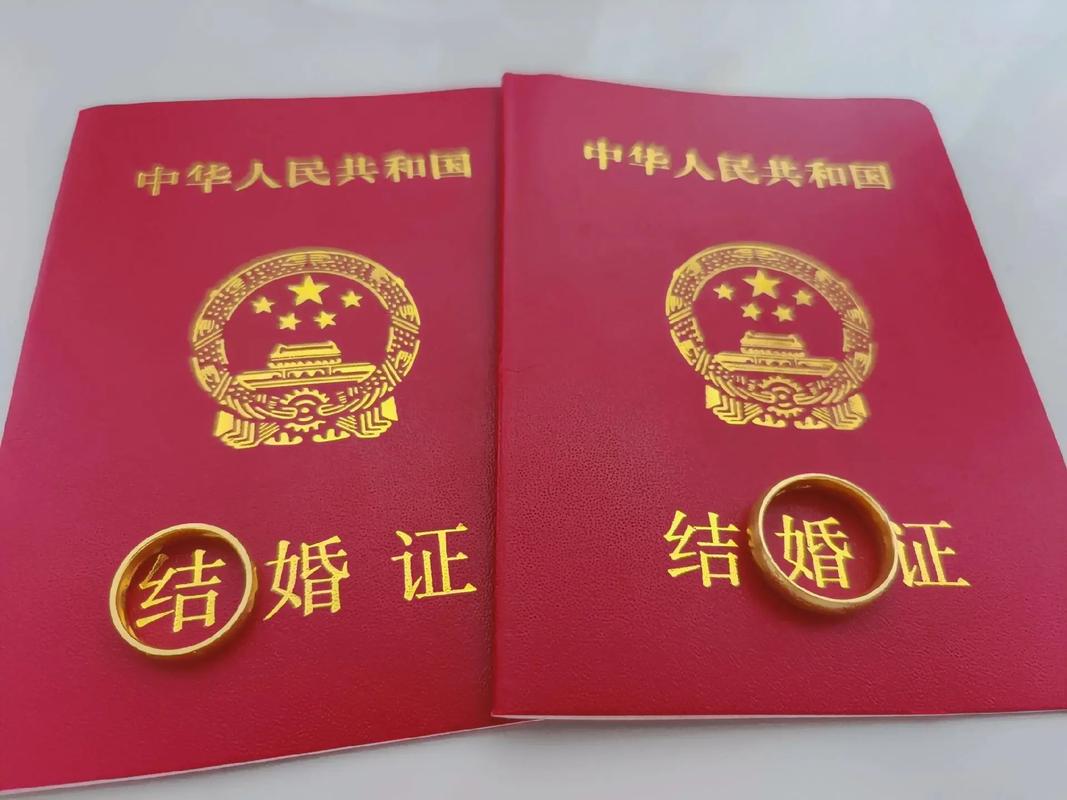

从'全家盖章'到'刷脸结婚':中国年轻人用一张身份证,撕碎了最后的宗法锁链

当2025年5月的新规正式取消婚姻登记中的户口本要求,这场看似简单的行政程序简化,实则是中国社会个体化进程中的一次静默革命。纸质户口本的退出,不仅意味着技术对传统治理工具的替代,更标志着“家国同构”传统治理模式的松动——婚姻从“家族契约”正式转向“公民自决”,个体首次以独立法律主体的身份,直接与国家对话。

户口本:家庭权力的最后一道枷锁在中国户籍制度的历史中,户口本长期是家庭身份捆绑的核心工具。它不仅是行政管理的凭证,更是代际权力的物质载体。父母通过掌握户口本,无形中获得了对子女婚姻的否决权。数据显示,2018年全国有12.6万对新人因无法取得户口本而诉讼结婚,背后折射出房产继承、彩礼纠纷等复杂的家庭博弈。流动人口更深受其困:跨省婚姻需往返数千公里办理户籍证明,甚至有人因流程冗长而错失良缘。户口本在此语境下,早已异化为家庭干预婚姻自由的制度性通道。

新规以身份证替代户口本,本质是技术对传统家庭权力的消解。全国婚姻信息库与公安部数据的实时核验,使行政程序摆脱了对家庭“盖章授权”的依赖。北京试点显示,改革后婚姻登记耗时缩短83%,行政诉讼下降62%。这种效率提升的背后,是治理逻辑的根本转变:政府从“家庭管理者”转为“个体服务者”,公民权利首次以原子化个体的形式被承认。尤其对家暴受害者、孤儿等弱势群体而言,新规直接消除了因家庭阻挠无法成婚的制度性障碍。

原子化社会与未来权益的想象这场变革与城市化进程中的社会原子化趋势深度契合。当“先立业后成家”成为青年共识,初婚年龄推迟至29岁,传统家族对婚姻的掌控力自然式微。深圳调研显示,95后中82%认为结婚应完全自主。更深远的意义在于,新规为未来权益拓展埋下伏笔——当婚姻登记仅需验证个体身份而非家庭关系,现行法规中未被承认的LGBTQ+群体权益,至少在技术上已具备突破的可能。尽管目前政策尚未跨出这一步,但个体化登记框架无疑为未来提供了制度想象空间。

然而,自由扩张也伴随风险。福建农村宗族以“祠堂费”变相设卡,北京独居老人遭保姆骗婚等案例,暴露出技术崇拜下的伦理盲区。与离婚冷静期形成的“安全双阀”类似,婚姻自主权的释放仍需配套措施:婚前协议普及、全国档案电子化、AI核验方言手写体等技术补丁,以及恋爱教育、托育服务等文化再造,才能避免改革沦为“半成品”。

这场静默革命的真正价值,在于它揭示了现代文明社会的演进方向:真正的治理现代化,始于对个体最细微权利的尊重。当00后们手持身份证轻松登记时,他们或许难以理解父辈为一张户籍页付出的挣扎。但历史终将记住,这一小步背后,是一个大国从“家庭身份”迈向“公民身份”的千年跨越。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。