他在总后的资历老、军衔高,与邱会作争权碰壁?后被调离搞教育

新中国成立后那阵子,总后勤的头头们在短短三年内变动了好几回。一开始是部长,黄克诚同志先干着,后来换成了洪学智,没多久又变成了邱会作。政委的位置也是,一开始是黄克诚同志兼任,但后来余秋里接手了,再后来又是李聚奎上任。

庐山事件结束后,邱会作被提名为部长人选,而政委的位置则交给了李聚奎。

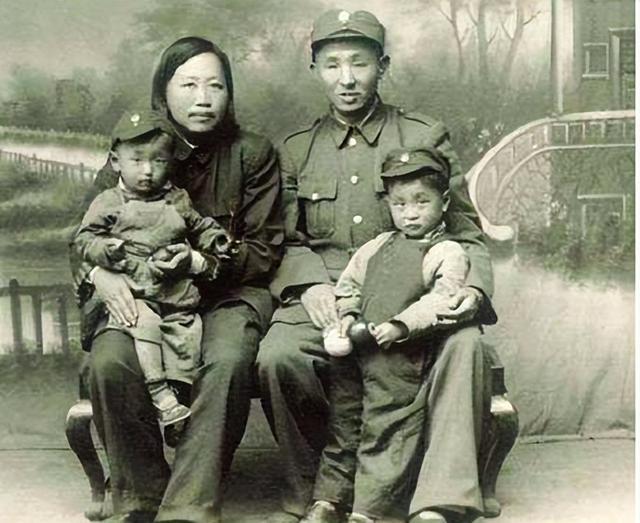

说起来资历,李聚奎那可是真够老的,他是平江起义后就上了井冈山的将领,手下带出过不少上将呢,像杨得志这些大人物,以前都归他管。

土地革命那会儿,李聚奎老是冲在前面,当的是主力师的师长。等红一、四方面军汇合后,他就转去干参谋长了。这一干就是十多年,参谋长这职位他坐得最久。他还做过386旅的参谋长,冀热辽军区的参谋长,还有西满军区的参谋长。

解放战那会儿,他和西满军区的头儿黄克诚一块儿转到了后勤,干上了东北军区后勤部的参谋长,还兼着西线后勤的司令和政委的活儿,另外也是第四野战军后勤部的二把手。说白了,解放战争那会儿,他基本上没在前线带兵打仗。

新中国一建立,他就当上了东北军区后勤部的头儿,还兼职政委,后来又被调去当后勤学院的院长了。

1955年,石油部正式挂牌后,上头就想找个有过军旅生涯,还特别打过硬仗的将领来当部长。他们瞧上的是那种在军队里搞后勤的高手,李聚奎就是个老将,资历深得很。他既当过军事指挥员,也做过政委,参谋、后勤的活儿他都干过,算是个全能型的人才。

授衔仪式还没进行呢,他就接到了新任务,被安排到石油部去工作了。

在石油部门待了三年,我给新中国的找油工作使了不少劲儿。那时候,大家都爱夸大成果,争着报喜不报忧,但我可不搞那一套。新中国正急着用油,得想办法多挖点才是。可就因为我不跟着那股浮夸风吹,最后就被调回军队,去当总后勤部的政委了。

1959年的时候,洪学智被调离岗位,随后邱会作就顶上了他的位置。

邱会作在后勤这块可是个老资格了,从土地革命那会儿起,他就一直搞后勤工作,这事儿持续到抗战时期都没变。后来到了解放战争,他才转到作战部队,去负责政治方面的事儿。

1954年,邱会作被调到了总后勤部,当上了副部长和副政委。说实话,他这人挺有本事,也挺能干。不过呢,到了1957年,他就去高等军事学院全职进修了。

重新回来任职后,有些干部对他并不怎么服气。所以,罗荣桓、谭政等人找总后勤的一些将领聊了聊,想让他们支持他的工作。

那时候,邱会作是部长,但每个单位实际上都是党委在管。不论是第一书记、第二书记还是副书记,他们的位置都是由上头定的。像李聚奎这样资历深、军衔又高的老同志,本该挑头管党委的工作。很多单位都是政委来干这个活儿,更别提李聚奎资历这么深,那更是义不容辞的事儿。

有个事儿得提一下,邱会作这人,不光是部长,他还混进了军委办公会议,成了里头的一员。军委那些日常的活儿,都是这个会议在管。这个会议里都有哪些人呢?罗瑞卿、谭政、萧华、杨成武、肖向荣,再加上邱会作,他们几个都是三总部的头头脑脑,还有军委办公厅的大佬,而且啊,他们以前都是红一军团的猛将。

邱会作开始参与军委的日常工作后,就把这事儿跟总后勤说了。起初,会议都是他来挑头主持,接着李聚奎会上做个总结,然后大家解散,结果搞得党委会秩序有点乱套。有的人站李聚奎那边,有的人又挺邱会作。这该怎么解决呢?上级专门开了个会商量对策。

可能邱会作是得到了林彪的提拔,在会议上,众人一致决定让他来当第一把手。这样一来,就省去了不少麻烦。不过在之后的工作中,邱和李之间关系并不融洽,还是有意见不合和冲突存在。

这可咋整啊?

为了让邱会作在工作上更顺畅,他们把李聚奎安排到了高等军事学院当院长,同时让张池明去做了政委。张池明呢,原本是总后勤部的副部长,还兼着后勤学院的院长,虽然他的经验不算特别丰富,但跟邱会作配合起来还算不错。

但是,他俩在1971年和1977年那会儿,都被免了职。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。