援朝末期朝鲜大后方女性众多,志愿军定下铁律:作风问题一律枪毙

朝鲜战争展现了中朝两国人民之间的深厚友谊。战后,彭德怀特别赞扬了朝鲜女性对志愿军的支持。他指出,朝鲜人民展现了非凡的勇气和坚韧,他们勤劳而朴实。尤其是朝鲜妇女,在战争前线为志愿军提供了极大的帮助,成为战争胜利的重要力量。

在冲突时期,朝鲜几乎动员了所有适龄男性投入前线作战,女性则在后方负责维持生产和后勤支持。整个社会分工明确,男性专注于军事对抗,女性则确保生产和物资供应的稳定。这种全民参与的战争模式使得朝鲜能够最大限度地调动人力物力,应对战争需求。

【志愿军的铁律】

为维护军纪,防止志愿军官兵与当地朝鲜女性产生不当接触,部队在进入朝鲜时便制定了严格的纪律准则:凡在战争期间违反行为规范的士兵或军官,都将面临严厉的死刑处罚,且没有任何宽大处理的余地。

这一规定体现了对朝鲜女性权益的维护和保障。它不仅彰显了对朝鲜妇女的重视,更在实质上为她们提供了必要的保护措施。这一政策的设计初衷,正是为了确保朝鲜妇女在社会生活中享有应有的尊严和安全保障。通过制定这样的规则,朝鲜社会向外界传递了一个明确的信号:妇女权益的保护是社会发展中不可忽视的重要议题。这一措施的实施,既是对传统观念的革新,也是对现代文明价值观的践行,为朝鲜妇女的全面发展创造了更为有利的环境。

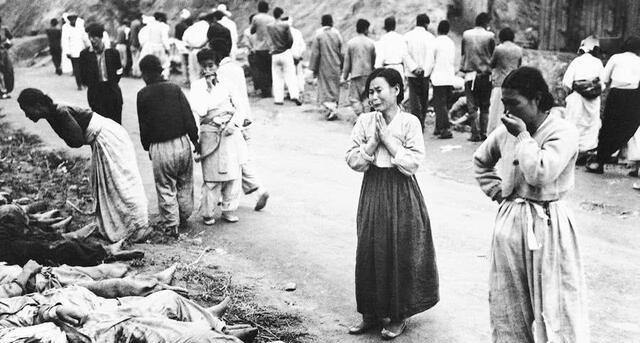

战争期间,朝鲜女性承受了巨大的苦难,即便远离前线,她们的生活也并不安全。美国空军几乎控制了整个朝鲜半岛的领空,后方的居民同样面临频繁的空袭威胁。

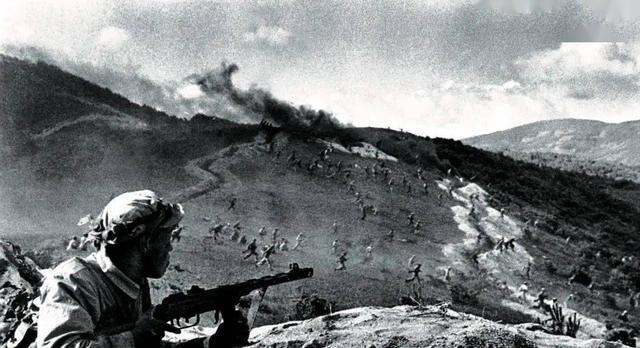

在朝鲜战场上,中朝联军的防空能力相对薄弱,这给了美军飞行员极大的自信。他们不仅频繁出动,还经常进行低空飞行,肆无忌惮地进行扫射。这种战术让美军飞行员在战场上显得格外猖狂,几乎没有任何顾忌。

在战争期间,朝鲜女性主动投身于支援志愿军的后勤任务,组建了多支专门的妇女运输队伍,负责前线与后方之间的物资供应。这些女性自发组织起来,承担起运送军需物资的重任,为志愿军的作战提供了有力的后勤支持。她们的积极参与不仅展现了朝鲜妇女的爱国热情,也为战争的顺利进行作出了重要贡献。这些妇女补给队穿梭于战火纷飞的前线和后方之间,克服重重困难,确保了物资的及时送达,成为战争中不可或缺的一支力量。

这些运输队伍全由朝鲜女性组成,包括年长的妇女和年轻女孩。她们把节省下来的粮食制作成传统的朝鲜打糕,然后亲自送到志愿军驻守的前线。

美军在朝鲜战场上重点攻击志愿军的后勤补给线,这使得参与运输的朝鲜妇女面临极大的生命危险。她们穿梭于炮火之中,为前线运送物资,时刻可能遭遇敌军的空袭和炮击。这些妇女冒着生命危险,确保前线部队能够获得必要的补给,她们的贡献在战争中起到了至关重要的作用。尽管环境极其危险,她们依然坚持完成任务,展现了非凡的勇气和决心。

面对敌军的空袭威胁,朝鲜女性逐渐掌握了应对战事的实用技能。

一支运输队伍通常由五六个女性成员组成。在运送物资的过程中,她们会主动拉开彼此间的距离,防止美军飞机一次轰炸就造成全体伤亡。这种分散行进的方式,降低了被敌方发现和攻击的风险,确保了补给任务的安全执行。

朝鲜女性将粮食安全置于个人安危之上。当补给队伍遭遇袭击时,她们的首要任务是保护粮食,而非转移阵亡者的遗体。这种对物资的极度重视反映了她们在战争环境下的生存策略。

在支援前线的物资运输任务中,朝鲜女性同样谱写了无数感人至深的英勇篇章。她们不畏艰险,用柔弱的肩膀扛起了保家卫国的重任,用实际行动诠释了巾帼不让须眉的崇高精神。这些平凡而伟大的女性,在战争最艰难的时刻,冒着枪林弹雨,穿越崎岖山路,将弹药、粮食等军需物资源源不断地送到前线将士手中。她们中有的背着沉重的物资跋山涉水,有的在敌机轰炸下坚持运送,有的甚至献出了宝贵的生命。这些可歌可泣的事迹,展现了朝鲜妇女坚韧不拔的意志和无私奉献的品格,成为朝鲜战争史上永不磨灭的印记。她们的故事,不仅彰显了女性在战争中的重要作用,更体现了整个民族不屈不挠的抗战精神。这些英勇的女性用生命和汗水谱写的动人篇章,将永远铭刻在朝鲜人民的心中,成为激励后人奋发向上的精神力量。

在众多人物中,朴孝男女士尤为引人注目。

朴孝男参与了妇女补给队的工作,在一次向飞虎山运送物资的任务中,她遭遇了美军飞机的轰炸。炸弹碎片击中了她的身体,导致她无法继续站立。

朴孝男不顾伤痛,顽强地向着志愿军阵地攀登,身后留下一道清晰的血痕。他坚持不懈,最终成功抵达目的地,展现了非凡的毅力和勇气。这一过程充分体现了他的决心和坚韧不拔的精神。

目睹眼前这一幕,志愿军战士们内心深处的情绪被深深触动。尽管他们早已对战争的残酷习以为常,但此刻却无法抑制地流下了热泪。他们默默下定决心,誓要全力以赴,协助朝鲜人民战胜入侵者。

朝鲜妇女们不仅完成了向阵地运送粮食的任务,还在返回时将受伤的士兵带回后方。她们出发时负责提供物资支持,归来时则承担起转移伤员的职责。

在激烈的战斗中,众多朝鲜女性用自己的身体为志愿军伤员遮挡炮弹碎片。这些英勇的女性,面对战火毫不退缩,展现了无畏的牺牲精神。她们的行为不仅保护了伤员的生命,也深刻体现了中朝两国人民在战争中的深厚情谊。这种无私的奉献,成为了战争史上不可磨灭的一笔,激励着后人铭记这段历史,珍惜和平的来之不易。

【战场上的爱情】

朝鲜女性以勤奋和美丽著称,而志愿军战士多为年轻男性。在战火纷飞的岁月里,两国青年男女朝夕相处,自然容易萌生情愫。这种特殊环境下产生的感情,既是人性使然,也是战争带来的独特现象。

志愿军司令部并非刻意拆散姻缘,而是基于中朝两国关系的长远利益考虑。当时,许多朝鲜家庭的男性成员已在战争中牺牲,如果志愿军士兵与当地女性产生不当关系,可能会给两国友谊带来负面影响。因此,司令部采取相应措施,旨在维护中朝人民之间的友好关系,避免潜在的矛盾与隐患。

随着战争的终结,志愿军终将踏上归途。然而,我们不禁要问:在那一刻,是否会有人选择背弃朝鲜妇女,逃避应尽的责任?这种可能性令人深思。战争带来的不仅是硝烟与牺牲,更有无法割舍的人情纽带。当和平来临,我们应当如何面对这段特殊历史时期形成的关系?是选择维护承诺,还是轻易割舍?这不仅是个人道德的选择,更是国家形象的体现。在战争与和平的交替中,责任与担当始终是衡量人性光辉的重要标尺。

在朝鲜战争期间,多数中国志愿军战士严格遵守纪律,拒绝了当地女性的感情。然而,也有个别战士未能控制住自己的情感,王兴复就是其中之一。他的故事成为了一个特例,反映了在严酷战争环境下人性的复杂面。这种情况虽然不多见,但确实存在,展现了战争时期个人情感与军队纪律之间的冲突。

王兴复在朝鲜参战时,与一位当地姑娘相恋。为了能够和她共度余生,战争结束后,他主动承认了自己的违规行为,并请求留在朝鲜,与心爱的人结婚成家。

王兴复毅然公开恋情,这无疑是拿命在赌。他深知志愿军对这种事绝不姑息,但为了两人的未来,他选择铤而走险。

一开始,志司方面对此事极为震怒,这种公然违反军纪的行为在军队中是无法容忍的,他们立刻决定对王兴复执行枪决。然而,就在这个关键时刻,王兴复的妻子和他的朝鲜父母赶到志司,满怀悲痛地恳求志司能够考虑到这段婚姻的特殊性,给予宽恕。他们希望志司能够网开一面,允许这段婚姻继续下去,而不是以悲剧收场。

经过一番考虑,志司面临了一个棘手的问题。然而,朝鲜政府迅速表态,尊重王兴复的个人决定,不进行干预。在仔细权衡后,志司最终决定放宽限制,同意了王兴复的请求。

王兴复之所以能得到志司的许可,主要在于她自身的情况符合规定。志司经过调查发现,她和她的伴侣并非在战时发展感情,而是在战争结束后才正式走到一起。从军令的角度来看,这种做法并没有触犯任何纪律。

王兴复的养父母在战争中失去了亲生儿子,他们把他视如己出。考虑到两位老人的情感,志司决定网开一面,避免对他们造成二次伤害。这种特殊处理方式体现了对老人情感的尊重,也反映了特殊历史背景下的人性化考量。

王兴复与一位朝鲜姑娘的跨国恋情,不仅成为中朝两国友好关系的生动体现,更在朝鲜战争期间留下了一段动人的爱情故事。这段感情超越了国界,在战火纷飞的年代里,为两国人民的情谊增添了温暖色彩,成为历史长河中值得铭记的佳话。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。